I.50 – Récits d’un méditant

La méditation est une expérience qui me permets de voir plus loin que toute doctrine et que toute spéculation, plus loin que l'expérience que j'ai de moi-même, plus loin que l'expérience elle-même. Ce que je perçois, ce que je discerne, va au-delà des sens, au-delà des mots. Lorsque je médite, je me découvre du songe de ma propre apparence.

Le Bouddhisme est une connaissance par l'expérience. Les enseignements du Bouddha insistent sur l'importance d'expérimenter et d'investiguer par soi-même - pour « passer par-delà » ma subjectivité et saisir la relativité de mon esprit -. La finalité est la libération (l'Éveil), à la fois « Connaissance et délivrance » de la connaissance elle-même. Pour le Bouddhisme, la libération (le nirvana) est l'apothéose de l'expérientiel,

« une adhésion de foi serait sans valeur (...) fonder [vos] croyances sur la recherche et l'examen personnels et n'adhérer aux théories [et aux doctrines] qu'après avoir reconnu, par [vous]-mêmes, qu'elles correspondent à des faits réels » BB-139.

Lorsqu'il prit de la mescaline, l'auteur des « portes de la perception » AH-PP appliqua une méthodologie scientifique à l'examen minutieux de ses états de conscience. Quel que soit le degré d'enivrement, ce type de consommation est contre-productif à la réalisation du Bouddhisme. « La poursuite de la Connaissance au moyen de l'attention, de l'observation, de l'analyse et de la réflexion, exige la lucidité de l'esprit ; tout ce qui est capable de diminuer la clarté des perceptions, de déterminer une excitation morbide des sens et de l'esprit ou de les plonger dans la torpeur est, par-dessus tout, à éviter » BB-179.

Aldous Huxley n'en a pas moins réalisé un travail d'analyse méthodique qui gagne à être reproduit avec la méditation. Samadhi et nirvana ne sont pas des états « d'extase », mais, comme l'a défini Mircea Eliade[i], « d'enstase ». La méditation est une pratique non hallucinogène (et en vente libre) qui nous permet de passer d'un mode de conscience à un autre sans danger (mais pas sans effet secondaire positif). Méditer ne déclenche pas de visions aussi colorées que celles décrites par Huxley, mais l'examiner avec méthode est essentiel.

« Rien ne doit nous échapper de ce qui se passe en nous » BB-84.

Il s'agit de développer notre attention sur des points d'observation précis et successifs : du corps (respiration, position, mouvement...) ; des sensations ; des pensées ; des phénomènes internes (émotions, sentiments) ; du travail de l'esprit, « la pratique de l'attention parfaite est un moyen d'apprendre à se connaître soi-même et, par conséquent, d'acquérir des Vues justes » BB-85.

La méditation n'est pas une forme de raisonnement, mais le bouddhisme (en particulier tibétain) mêle observation attentive et investigation. « Celui qui pratique l'attention, selon la méthode bouddhique, ne doit pas se laisser aller à ses impulsions sans les examiner » BB-85. Le programme d'entraînement spirituel tibétain consiste ainsi à : « 1. regarder, examiner / rechercher la signification, la raison d'être des choses ; 2. réfléchir, méditer / étudier celles-ci dans leurs détails ; 3. pratiquer / comprendre » BB-117. La méditation sur les « quatre sentiments infinis ou sublimes » débute par un « état de réflexion et de recherche » menant à un état « d'unité et d'élévation d'esprit », puis de « conscience clairvoyante » pour aboutir enfin à la « parfaite sérénité ».

L'importance portée à l'observation attentive de ce qui se passe dans la méditation vise à percevoir la nature composite du corps, de la personne et de l'esprit, qui est la nature fondamentale de toutes choses, l'impermanence. « Chez les Mahâyânistes, la pratique de l'attention vise à imprimer dans l'esprit le spectacle de la mobilité des formations mentales (...) Une pratique assidue conduit à percevoir les objets environnants et à se percevoir soi-même, sous l'aspect d'un tourbillon d'éléments en mouvement » BB-102.

Observer attentivement les fluctuations de cette mouvance sans se laisser entraîner par le mental ni emporter par les divagations de l'imaginaire, est rendu possible par le fait d'établir une distance (mentale et émotionnelle) avec les phénomènes qui se déroulent dans la sphère de notre esprit. Pour cela, il importe « d'habiter » une posture « d'observateur neutre » en fixant un point d'observation comme le souffle et d'y rester concentré. Cette neutralité de l'observateur est l'état naturel de l'esprit. Nous sommes déjà dans ce qui est recherché. Nous n'avons rien à développer !

En somme, l'attention portée à l'observation ne permet pas de voir la réalité « telle qu'elle est » au terme du développement (particulièrement assidu) d'une faculté dont il s'agirait de cultiver et d'amplifier l'acuité, mais (sans être pour autant plus facile) à révéler cette capacité cachée par « l'épuration du mental ». Selon le Bouddhisme zen,

« l'esprit dans son état naturel perçoit la Réalité. Ce qui l'en empêche, c'est le jaillissement continuel des idées qui le troublent et le rendent pareil à l'eau agitée par le vent, dans laquelle les objets produisent des images déformées » BB-124.

Le mythe hindou du « barattage de la mer de lait » est symbolique de cet état de confusion de l'esprit en proie à de continuelles fluctuations (citta vritti), soumis à l'illusion du « moi », tiraillé entre ses démons et ses démiurges intérieurs (influences conditionnées et conditionnant : vasanas, « foule des autres », etc.) à l'œuvre au sein de l'agrégat constitutif de sa personne. « La vigilance (l'observation attentive) est la Voie qui mène à l'immortalité (...) à la « non-mort » (amrita) - l'éternité ne comportant ni naissance, ni mort » BB-84.

Les termes de naissance et de mort se comprennent ici comme signifiants du surgissement et de la disparition des pensées en flots continus. L'état naturel de l'esprit - qui perçoit, voire, coïncide avec la Réalité - se comprend comme une forme de «vacuité mentale » sans début ni fin, « éternelle » donc ! « L'attention vigilante nous conduit (...) à atteindre un point de vue d'où s'entrevoit l'au-delà des paires de contraires : vie et mort, être et non-être, tels que notre vision fragmentaire nous les représente » BB-84.

Observer avec attention n'assure pas de rester concentré, d'empêcher les pensées de surgir, ni de ne pas se laisser distraire. Un instant mon attention est ancrée fermement sur ma respiration, l'instant suivant je me surprends à divaguer dans l'imaginaire... Développer mon attention me permets de voir que ceci, une pensée qui surgit, n'est autre que l'opportunité de cela, le surgissement d'une autre pensée, « le disciple entraîné discerne une succession continuelle de manifestations soudaines n'ayant que la durée d'un éclair, la continuité apparente de sa propre personne étant causée par la rapidité avec laquelle ces éclairs se succèdent » BB-102.

Avec de l'attention, je parviens à observer cette collection des pensées sans y participer ni me laisser entraîner dans leur courant. « Si l'esprit atteint cet état, ne fût-ce que pour un moment, il comprend la naissance et la création des formations mentales » BB-125. Cette compréhension est expérientielle, c'est une connaissance directe.

Je vois chaque pensée individuellement. J'observe son surgissement (sans pour autant savoir comment elle se forme en-dessous du seuil de ma conscience). Je comprends son caractère et je saisis la raison pour laquelle je crois causal le discours du mental par lequel je me laisse séduire car il me confère un sentiment d'unité. Puis, je vois tout cela s'évanouir à l'instant de mon retour au « moment prēsent »... « Ce qui est en dehors de la naissance des formations mentales (samskâras) et ce qui met instantanément un terme à celles-ci, est la Réalité » BB-125.

La méditation me permet de prendre conscience du caractère composite de ma personne, de discerner l'illusion du moi à travers le flux acausal de ces pensées qui ne m'appartiennent pas, dont « je » ne suis que le témoin (lui-même passager) de l'écoulement d'un contenu phénoménologique dont je ne suis pas à l'origine (volontaire).

Observer le surgissement et la disparition des pensées dans l'instantanéité de «l'éternel retour de l'instant » révèle les ressorts (neuropsychiques) qui occultent leur impermanence et masquent les origines multiples (et inconscientes) de sa production. « Il est question de constater l'irréalité du monde imaginaire que créent les idées que nous entretenons ou qui surgissent spontanément en nous sans le concours de notre volonté et même contre celle-ci » BB-125.

Nous confondons souvent effort et intensité en croyant que l'efficacité se mesure à l'énergie déployée à la réalisation de notre but. Se concentrer, s'est fixer son attention sur une chose en y restant présent. Cette forme « d'effort » exclut l'intensité. Le non-faire est essentiel. L'objet de la concentration est présent à l'esprit sans avoir à y penser de manière « mentale ».

L'intérêt de la méditation Anapana sur d'autres « formes de concentration » est la détente induite. Tout le corps est relâché. La concentration se porte sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. La sensation est très diffuse, c'est là toute la difficulté. L'attention se développe toutefois d'autant mieux que l'intensité n'est ici d'aucun secours. La concentration n'est pas une capacité, c'est un état qui coïncide avec la saisie de l'instant présent aux limites de la perception et de la représentation, dans ce qu'elle a de non-mental, c'est-à-dire dans son êtreté même.

La pratique de ce type de méditation nous apprend à nous installer dans un juste milieu, sans trop d'intensité ni de relâchement, et à nous y maintenir, d'y « demeurer » pour reprendre un terme propre au bouddhisme tibétain. Son expérience enseigne la primauté du relâchement sur l'intensité et le sens que nous devons leur donner.

Méditer, c'est « demeurer » fermement (sthira) observateur dans un espace de relâchement mental (sukham). Quel que soit ce qui peut advenir à cet instant, quel que soit ce qui peut surgir dans le courant du devenir du mental, ne pas entrer dans le spectacle, « l'esprit, observateur et tranquille, regarde passer le flot ininterrompu des idées qui se pressent à la suite les unes des autres » BB-124.

Namasté

I.50.1 - Qui suis-je ?

I.50.2 - Unité corps-esprit

1.50.3 - La sensation du présent

1.50.4 - Entre les interstices

1.50.5 - Le mouvement immobile

1.50.6 - Changer de plan

1.50.7 - L'instrument de conscience

1.50.8 - L'intensité du souffle

1.50.9 - Haute sensibilité

1.50.10 - Sérénité profonde

1.50.11 - Fermeté et aisance

I.50.1 - Qui suis-je ?

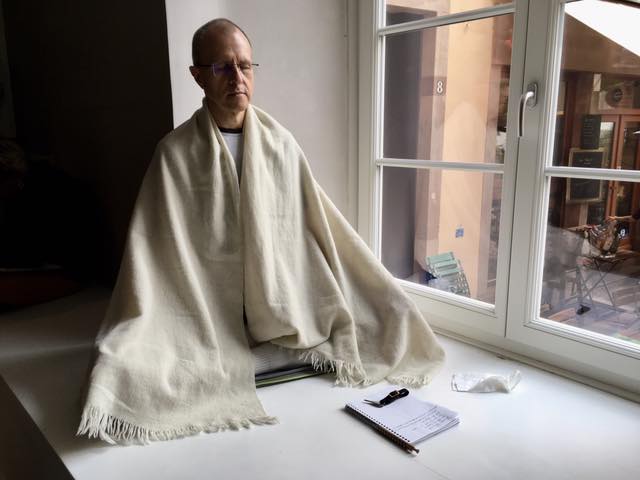

- Installé dans la posture

de méditation, je me focalise sur l'air qui entre et sort de mes narines.

J'expire longuement, j'inspire naturellement. J'approfondis le voyage de ma

respiration. Je me calle sur son rythme lancinant. Ma conscience s'expand. Je

sens mes sens à l'affût du moindre stimuli.

- Des images apparaissent et disparaissent, mêlant sujets à étonnement et insensibilité, intérêt et désaffection. Aucune ne semble avoir de rapport ni de lien hormis, peut-être, l'analogie de leur enchaînement. Rien ne semble émis à volonté ou par tâtonnement. L'observation m'entraîne toutefois à m'interroger. Le Bouddhisme nous y enjoint. « L'esprit doit être observé dans son état tranquille de repos ; Il faut examiner quelle est la nature de cette "chose" immobile ; Examiner comment cela, que l'on dénomme esprit, reste en repos et comment il se meut en sortant de sa tranquillité » BB-103.

- Je question me viens. Qu'est-ce que le

ciel ? Sans les qualificatifs sous lesquels il nous apparaît (bleu,

nuageux, étoilé, etc.) qu'est-il réellement ? Un lieu, une étendue ?

Mais qu'est-ce qu'un lieu sans contenu et une étendue qui n'est pas l'extension

d'un « quelque chose » ? La perception du problème remplace alors

sa pensée. Je m'aperçois que les pensées

ne sont rien d'autres qu'un contenu qui n'est pas différent d'images fantasmées.

- En observant le flot de mes pensées surgissant aléatoirement dans le silence de la méditation, je me rends compte que mon mental s'emplit de leur contenu comme mes sens s'emplissent des stimulus au contact du monde lorsque je marche en pleine conscience de leur ressentir. Que suis-je alors ? Où est le «moi » dans ce flux nébuleux et contingent ?

- Un instant, « je » peux croire

que le moi est dans cet « effort » qui me fait ramener mon attention

vagabonde sur l'air qui entre et sort de mes narines. Mais, je me prends vite

conscience que cette concentration n'est elle-même qu'un contenu ! D'où vient-il ce « choix » que je fais de

méditer ? D'où vient-elle cette technique Anapana que

j'applique à ma posture de méditation ?

- En sondant davantage, je m'aperçois

qu'elle s'apparente à une sorte de «programme » (neuropsychologique)

des plus basiques, doté d'une seule instruction : « conserve ton

attention sur le souffle au niveau de tes narines ». Qui suis-je ? Ce que je pense être ce « moi »

par lequel je me définis ne serait-il en définitive qu'un ensemble de « programmes »,

certes complexes et interdépendants, mais au sein desquels rien ne constitue ce

« noyau infrangible », autonome et indépendant, que l'on nomme « ego » ?

- D'où viennent alors tous ses

« programmes » ? D'où viennent l'attrait, la volonté et l'envie,

de méditer ? M'ont-t-ils également été transmis, comme la technique Anapana,

par un tiers (enseignement, lecture, etc.) et/ou par une influence inconsciente,

comme autant de stimuli d'action ?

- A mesure que je poursuis mon

investigation, ce qui fait de moi une personne s'évapore progressivement... Tandis

que je me réduis à une volonté diffuse, j'espère encore que le fait d'en

être le témoin (conscient) constitue le dernier bastion dans lequel réside le

« moi ». Une question m'accompagne au terme de la méditation. Si

l'ensemble des programmes qui constituent ma psyché contiennent un programme

dont la fonction est d'effectuer un « retour » sur son (propre)

fonctionnement, cela peut-il suffire à me percevoir moi-même ?

Qu'est-ce que le « moi » ? Qui est, véritablement, ce « moi » dès lors que ma conscience est, à elle-même, son propre contenant et son propre contenu ? Y-a-t-il quelque chose en « moi » qui a l'idée de méditer où le mème de cette idée m'est-il inspiré par la « foule des autres » ? Y-a-t-il quelque chose en « moi » qui fait « l'effort juste » de méditer s'il n'y a rien en moi qui meut ma volonté autre que des « programmes » auto exécutables, rien qui ne soit doté de la faculté de libre-arbitre qui puisse décider et agir en son nom propre ?

Le Védanta affirme l'existence d'un quelque chose « au-delà » de l'illusion phénoménologique du « je ». Le Bouddhisme réfute qu'il s'agisse d'une ego-entité et évoque une « vacuité » pure de toutes influences, mais ô combien difficile à conceptualiser... « Quand tu auras compris la dissolution de toutes les formations (samskâras) [et conséquemment de toutes les dénominations], tu comprendras cela qui n'est pas formé » BB-125.

Comment la conscience pourrait-elle réaliser sa (propre) non-existence ? Comment le « fait d'être conscient » peut-il percer sa propre illusion sans disparaître simultanément de la révélation du « fait d'être non-existant » ? Et comment quoi que ce soit peut-il être révélé à ce qui n'est qu'une illusion ?

Pour résoudre ce paradoxe, le Védanta infère, par la « révélation-libération », l'existence d'un en-soi (atman) immuable, autonome et indépendant, essence de la conscience qui, dans son incarnation (jivatman) est le spectateur subjugué par la magie de l'illusion du spectacle à laquelle il succombe dans l'ignorance de sa véritable nature.

« Si l'esprit est composé, comment peut-il être amené à cet état de vide dans lequel il n'y a plus qu'unité ? » BB-105.

La magie du prestidigitateur provient de l'absence de véritable magie. La « magie du mystère » de la conscience réside dans la capacité d'un agrégat composite, impermanent et temporaire à discerner sa propre artificialité, à percevoir sa «vacuité», soit le vide d'essence nouménale de son être, « par-delà » son illusion phénoménologique.

La Connaissance ne résulte pas d'une intellection rationnelle. Elle est le fait d'une intuition sensible, de la « Vue pénétrante » qui amène la conscience à faire l'expérience de « l'au-delà du par-delà » de sa propre phénoménologie. Sur ce point, le Védanta a raison. La Réalité de la tasse demeure invisible tant que nous ne comprenons pas que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas la voir immergée est la même que celle qui nous fait la voir émergée ! En d'autres termes, la manifestation (ce qui est observé et supputé) est le reflet de l'ignorance du fait que l'être est vide d'essence (d'en-soi).

Le tour de magie de la tasse reconstituée réunit trois éléments : une onde, un milieu, un matériau ; qui sont les trois « dimensions » de l'expérience du réel apparent : l'observateur, l'observation, l'(objet) observé. L'observateur est un point de vue relatif aux conditions d'observation dont l'interaction est déterminante de la forme de ce qui est observé. « Ceci étant, cela surgit ; Il n'y a point de réelle production, il n'y a qu'interdépendance » ESBT-54.

Le connaisseur, c'est la lumière. Le connaissable est relatif à sa direction et à sa vitesse. Le connu est l'angle résultant. Ce que nous voyons est un résultat et ce qu'il nous est possible de connaître, un point de vue. Le connu revêt la forme de notre perception. La Réalité derrière « l'objet » (si tant est qu'elle existe) nous est inaccessible, inconcevable. Ce n'est pas qu'elle soit hors de portée de notre connais(sens), seul «existe » le réel apparent, descriptible dans le langage relatif à la sphère de notre ordre d'être « dans laquelle nous vivons, qui constitue notre monde (...) créée par l'étendue et la diversité des contacts de nos sens » CT-12.

Voir la tasse (ré)apparaître est magique, mais voir ce qui n'existe pas en-soi l'est autant ! Le « passer par-delà » du postulat et de l'expérience cognitive de la réalité apparente, telle que définie par le Prâjñapâramitâ comme « allée par-delà et au-delà du par-delà » CT-8, c'est voir derrière l'illusion subjective qu'il n'existe ni objet, ni personne. Pour passer « par-delà », il y a à discerner les constantes[i] du contingent. « Le vide, la non-existence sont perçus après avoir examiné et analysé tous les dharmas (éléments de l'existence, phénomènes) reconnus comme impermanents et dépourvus de soi » BB-122.

Pour atteindre la « connaissance (bodhi) transcendante », le Bodhisattva doit pratiquer les vertus. Au nombre d'entre elles figure le don « sans qu'il croie à la réalité d'une substance absolue, non composée » CT-34 qui les constitue en leur essence, lui et celui à qui il donne. « Le donneur est un agrégat transitoire d'éléments mu par l'action de forces momentanées (...) par lequel de multiples causes enchevêtrées opèrent le transfert à un autre groupe d'éléments d'objets inconsistants (...) il n'y a ni possesseur, ni chose possédée, ni donneur, ni récipient du don, ni objet donné » CT-34.

Il n'y a ni observateur, ni observation, ni objet observé indépendant. Un « état de conscience » est l'expérience phénoménologique de la synergie d'influences (conditionnées et conditionnant) dont la manifestation adopte la perspective du triptyque « connaisseur, connaissable et connu ». L'ego né de l'identification au point de vue de spectateur, l'observateur absorbé par l'objet de sa concentration jusqu'à occulter son aperception, le contemplateur confondu dans l'objet observé jusqu'à la translation de leur position (« l'observé-observant l'observateur-observé »), sont des formes singulières, phénoménales, de la vacuité.

I.50.2 - Unité corps-esprit

- Installé

dans la posture de méditation, enveloppé par l'obscurité, enclos dans le

silence, je me focalise sur l'air qui entre et sort de mes narines. J'expire

longuement et je me laisse inspiré naturellement. J'approfondis le voyage de ma

respiration dans les profondeurs de mon corps à mesure que je me calle sur les

battements lancinants de son rythme. Ma conscience s'expand dans l'étendue du

silence. Je sens mes sens à l'affût du moindre stimulus.

- Des

images apparaissent et disparaissent, suite sans logique, mélange sans cohésion.

Comme dans un rêve semi éveillé, j'observe ce défilé onirique. Quelle en est la

raison ? Où en est le sens ? Je rebondis sur ces visions si fugaces que

j'en oublie le contenu aussitôt revenu à mon souffle. Et le cycle recommence.

D'abord de longs instants sans durée où je ne fais qu'un avec ma respiration.

Puis le silence m'absorbe, mon assise me déplace et les pensées resurgissent à

mesure d'un relâchement imperceptible.

- Des images

apparaissent, discontinues et disparates, stimuli fantomatiques d'une

sensorialité évanescente. Beaucoup disparaissent aussitôt trop légères pour

fixer mon attention, d'autres plus intenses la saisissent le temps d'un instant

comme pour m'inciter à en noter l'impression, toutes s'évaporent lorsque je

reviens à ma respiration. Pourquoi cette différence ? Ai-je été plus impressionné par

ce que j'ai pu voir, entendre ou ressentir la veille ? Je sais

en avoir vu certaines, mais j'ignore pourquoi d'autres m'apparaissent. Je ne

sais même pas si elles sont issues de ma mémoire ou de mon imaginaire. Je me

fais la réflexion d'être un télépathe. Je capte des contenus diffus sans en

connaître la source, ni la raison de l'émission, ni même s'il y en a une !

- Soudain,

je sens mon corps osciller insensiblement « dans le temps » où une image

de l'océan envahit mon champ de vision. Elle est si claire et détaillée, d'un réaliste

si précis que j'ai l'impression d'être littéralement, là, devant ces vagues qui

se propagent sur la surface liquide d'un bleu profond... Les deux perceptions

sont si couplées l'une à l'autre que je suis incapable de dire qui, des vagues

de ma respiration ou de l'image de l'océan, a inspiré l'autre...

- L'idée de

la télépathie me questionne à nouveau. Y a-t-il quelque chose en moi qui cherche à « détecter »

la source de ces émissions ? J'ai l'impression qu'une partie intangible de

« moi » (qui n'est pas totalement « moi », ce

« moi » à la première personne duquel je parle) veut comprendre et

n'a de cesse de savoir. Je me rappelle la « forêt magique » lors de

mon trek au Népal, le sentiment d'être observé et le raisonnement au terme

duquel j'avais conclu qu'il s'agissait en fait de ma propre conscience

s'observant elle-même (l'observé-observant

l'observateur-observé). Peut-être y a-t-il une partie de « moi » qui ignore ce

que fait l'autre et réciproquement ?

- Le

cerveau produit des pensées en permanence. Celles-ci ne naissent pas au moment

où elles surgissent, comme un véhicule en déplacement n'est pas créé à

l'instant où mon oreille capte le bruit de son moteur ni ne disparaît lorsqu'il

est hors de portée de mon audition. Pourtant, lorsque je marche dans la rue, je

«choisis » d'entendre les bruits de la circulation. Si je suis plongé

dans mes pensées, je n'entends pas ce qui m'entoure alors que si je marche en

pleine conscience, je ne fais plus qu'un avec le flux sensoriel. Y a-t-il une partie de

«moi » qui donne à saisir ce dont l'autre est consciente ?

- Je

« choisis » de revenir à mon souffle et ses tergiversations

s'estompent. Lorsqu'elles s'imposent à nouveau est-ce toujours

« moi » qui en cherche la cause où quelque chose en

« moi » mu par une intarissable soif de savoir ?

Au sortir de la méditation, je formalise l'explication qui s'est esquissée à mon esprit. Si la personne n'est pas une ego-entité, mais le produit d'un ensemble de « programmes neuropsychologiques », dont certains fonctionnent de manière automatique, et si la conscience elle-même est un « programme », se pourrait-il que du fait de leurs niveaux relatifs (de leur « sphère de réalité » respective) tous deux s'ignorent mutuellement ?

Je suis conscient d'exister, mais je n'ai aucune (a)perception de la manière dont j'en ai conscience. J'ignore comment mon cerveau me « fabrique » ! Comment quelque chose inconscient de sa propre existence peut-il produire quelque chose capable de se savoir « conscient d'exister » ? L'inverse l'est tout autant. Comment le cerveau sait-il «savoir » qu'il produit la conscience ? Celle-ci ne lui apparaît-elle pas comme une sensation de « présence diffuse » qui l'observe à travers une « forêt » de pensées ?

Le cerveau est une boite noire. Il ne connaît le monde que par l'intermédiaire des données sensorielles à partir desquelles il construit une représentation de la réalité (la réalité « telle qu'elle est » demeurant inaccessible). Ne peut-il en être de même avec ce « quelque chose » que notre degré de conscience permet de qualifier de « conscience», mais dont le cerveau ne sait ni où elle se trouve, ni ce qu'elle est vraiment hormis une ombre indicible d'un autre plan de réalité sur son propre fonctionnement ?

Comment le cerveau s'y prend-t-il pour sonder cet inconnu ? Un radar envoie des ondes qui balaient l'espace aérien et dessinent la forme de l'objet qui les réfléchit. Les pensées seraient-elles l'équivalent d'un « radar mental » ? La manière dont nous y réagissons permettrait au cerveau de se former une représentation de cette autre réalité, mais également d'agir sur elle en retour. Ce qui expliquerait par là-même le pouvoir d'obsession de nos pensées...

En nous laissant entraîner dans leurs rondes, nous donnons au cerveau une image qui en est le reflet. « Nous devenons nos pensées ». Et puisque le reflet correspond à l'objet, le cerveau y répond en nous renvoyant à nouveau les mêmes pensées ! S'ensuit un cercle vicieux. Nous nous piégeons nous-mêmes dans les mailles de nos pensées. Mais, que se passe-t-il si nous « choisissons » de méditer en focalisant notre attention sur la respiration ?

Lorsque les pensées se perdent dans le silence sans limite et la durée sans fin de la conscience « pure » (vide de tout contenu de pensées), elles ne renvoient rien, hormis l'écho de l'espace infini et de la conscience infinie. « Il n'y a rien, là (...) la région du vide - âyatana, la demeure, le siège interne, l'entrée « site de perception sensorielle ou de la pensée » GHUET - où rien n'existe » BB-121.

Dès lors, le fonctionnement du cerveau bascule du « mode action » (stimulé par les ondes alpha) au « mode méditatif » (caractérisé par les ondes thêta). La paix et la sérénité s'installent avec la « cessation des fluctuations du mental » (nirvana ou samadhi). Cerveau et conscience s'alignent et la conscience morcelée par les pensées recouvre l'unité du corps-esprit.

I.50.3 - La sensation du présent

- Je

commence une nouvelle séance de méditation avec un samkalpa (une intention),

celle « d'observer mon attention ». Que se passe-t-il lorsque je me concentrer sur Anapana ? A

l'inspire, je dilate mes narines pour chercher à aspirer plus d'air, comme pour

m'emplir d'une bonne odeur. L'expire est plus difficile à suivre. J'observe le

déroulé du souffle pendant quelques instants, puis j'augmente la longueur des

expire et je me laisse inspirer...

- Je

maintiens mon « effort de volonté », du moins je crois le maintenir

jusqu'à ce que je m'aperçoive divaguant dans l'imaginaire. C'est comme lorsque

la lumière du jour baisse progressivement puis que d'un seul coup l'obscurité est

là, comme si le temps avait sauté des unités dans son décompte. De la sensation

aux images évanescentes, le glissement est imperceptible. Je reviens à mon

souffle en faisant l'effort accru de me (re)concentrer...

- Subjectivement,

le temps où ma focale reste centrée sur Anapana me paraît cette fois-ci plus

long, mais je suis à nouveau distrait, toujours à mon insu, sans pouvoir dire à

quel « moment » je décroche. Comment se fait-il que je ne puisse rester concentré sur ma

respiration ?

- J'exclus

le manque de pratique, car je pense qu'il n'est pas en question et j'écarte les

pensées vagabondes, qui me semblent être une conséquence plutôt qu'une cause...

J'ai l'intime conviction que le problème se situe dans la capacité à me « représenter »

l'objet de ma concentration. Je suis tenté de changer de focale, les paupières fermées

de fixer un point entre les deux yeux au-dessus des sourcils, le troisième œil.

La tension exercée sur le nerf optique induit un silence et un vide mental plus

« persistant ».

- Je me

ravise. Le challenge n'en est pas plus grand avec Anapana. Je prends alors

conscience que plus je fais « l'effort » de fixer mon attention sur

la sensation, plus j'essaie de me la « représenter » au lieu de la

« ressentir » ! Anapana est si subtile que je ne sais pas où s'arrête

la sensation et où commence la représentation ? Mais peut-être n'y a-t-il

pas de sensation qui ne soit en elle-même une représentation ?

- La

perception est déjà un « donné représenté », non une donnée brute. Ce

que mon cerveau me donne à saisir du monde est une construction. Si la sensation est une représentation,

elle ne diffère de mes pensées (qui sont par nature des représentations) que par leur « mode d'induction ».

La sensation est induite par le « monde extérieur », les pensées

le sont par mon « monde intérieur » - l'univers et l'imaginaire sont

aussi réels l'un que l'autre en regard du « pouvoir d'efficience »

propre à leur sphère d'influence -. « Où est la

sensation, la perception en soi ? Ce sont ces caractéristiques que nous percevons, non une chose

en soi. Celle-ci est inconcevable » CT-78.

- Si donc je ne parviens pas à conserver mon

attention sur Anapana, c'est parce que ma sensation, étant une représentation,

induit un glissement naturel avec mes pensées. Il

existe un continuum entre le monde sensible et imaginaire. Entre la forme-sensible et

la forme-imaginaire, toutes deux mentales, comment atteindre la « non-forme » ?

Comment passer « par-delà » la forme pour atteindre le Vide au-delà

de toute forme ?

- En

revenant à Anapana, l'enchaînement répétitif de mes inspires et de mes expires

m'apparaît comme un mantra. Sans mot, ni son, ce « mantra du souffle

pur » - dont je me surprends à attendre le bruit comme le son de l'océan

ou l'écho de la respiration ujjayi -, revêt un caractère mécanique et pourtant si

« vivant » par l'éclairage que lui donne la concentration focale de

ma conscience. Le moment présent se révèle alors dans toute sa simplicité. Mais qu'en est-il de sa nature ? Le « moment présent » appartient-il lui aussi de l'ordre du

représenté ou est-il « au-delà » de toute forme ?

- En me

(re)concentrant sur ma respiration, je lui donne plus d'ampleur. J'étires mon

souffle dans toutes les parties de mon corps, comme si j'inspirais l'air qui

entre dans mes narines avec les muscles de mes jambes, de mon dos, de mes bras,

comment si j'expirais depuis les moindres recoins de ma posture. Puis, je

diminue la focale de mon attention jusqu'à la réduire uniquement à mes narines.

Je reviens à Anapana.

- A

l'épicentre de cet instant, la « sensation du présent » m'envahit,

chasse toute image et toute pensée. Il n'y a rien d'autre que le moment présent,

le silence dans lequel je baigne, l'obscurité de la pièce où je me trouve, mon

assise. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas non plus l'absence de forme, c'est la

simple « présence de l'instant ». Je me laisse envahir tout entier en

elle...

- Pour ce

que peut valoir la conscience que j'en ai, cette sensation de « l'ici et

maintenant » me paraît si tangible et si immanente que je ne peux,

indubitablement, douter de sa réalité. Pourtant, je ne peux affirmer, au risque

de me tromper, que le moment présent est au-delà de toute forme. L'intime

conviction de son caractère « réaliste » n'est pas probant. Elle

n'est peut-être que la manière (ou la stratégie cérébrale) qui me permet de différencier,

implicitement, l'extérieur de l'intérieur, non une distinction d'espèce.

- Ce dont

je suis sûr en ce moment précis, c'est que la question n'a aucune importance. Seul

compte « ici et maintenant », au-delà de toute action, au-delà même

du « fait d'être ». A sa manière, que j'ignore et dont je ne me

soucie pas, à cet instant le moment présent prime sur tout le reste. Il dépasse

la forme et la non-forme, l'être et le non-être. Il est félicité...

Le moment présent, dans lequel je prends conscience de moi, est fait de la création et de la destruction simultanées d'« éclairs séparés qui se succèdent à des intervalles si minimes qu'ils sont à peu près inexistants » ESBT-28. Le présent, qui surgit dans l'infiniment bref instant où il disparaît, n'est « ni le même, ni différent ». Comment la conscience que j'ai de « moi » peut-elle être stable alors qu'elle se fonde sur ce qui change constamment ?

L'imbrication temporelle de « la vie et de la mort » au cœur infinitésimal de l'instant présent est si étroite qu'il est impossible de dire lequel est la cause de l'autre, « causes et effets s'engendrent sans que le parent-cause puisse connaître sa progéniture-effet car il disparaît tandis que celle-ci surgit, c'est sa disparition elle-même qui constitue son effet » ESBT-65. La disparition d'une particule virtuelle ne précède pas son apparition fut-ce de la longueur du « temps de Planck » - limite physique de la localité, en deçà une mesure donne un résultat nul et la notion d'espace-temps perd toute concevabilité[ii] -.

Au niveau quantique, la « flèche du temps » n'a plus cours. Le temps peut circuler du futur vers le passé comme du passé vers le futur. La disparition devient causale de l'apparition ! Une « particule virtuelle » peut disparaître avant d'exister(ou sans avoir même à exister) ! « Il faut dépasser l'idée de l'être comme celle du non-être dit Nâgârjuna » ESBT-81. Dans la vacuité, il ne se produit aucun enchaînement, l'être coïncide avec le non-être. Peut-être ne peut-on pas dépasser la forme et la non-forme ? Peut-être faut-il faire du vide la forme ? « La forme est le vide et le vide est la forme (...) En dehors du vide il n'y a pas de forme et en dehors de la forme pas de vide » ESBT-118.

I.50.4 - Entre les interstices

- Je

commence une autre séance de méditation. Deux intentions m'habitent :

l'instant présent et la forme du vide. Mais, ne s'agit-il pas de la même chose

ou comment atteindre

le vide sans forme au cœur du moment présent ?

- Je me

concentre. D'abord sur le silence, dont la profondeur est égale. Puis sur

l'obscurité, dont la surface est sans fond. Sur ma posture ensuite, dont

l'immobilité est mesurée. Puis mon attention se pose sur ma respiration, sur

l'air qui entre et sort de mes narines dans un flux régulier et constant. J'inspire

naturellement, j'expire longuement. J'observe, les similarités, les différences,

«ce qui se passe en moi ». J'englobe le silence, l'obscurité, ma

posture et ma respiration dans le même ensemble et toujours j'observe « ce

qu'il se passe en moi ». L'observation de ma respiration se dégage du lot...

- J'éprouve

un ressenti plus grand, plus intense, plus vrai de l'instant. Le moment présent

apparaît avec évidence. Je m'y installe. Je ne suis plus un observateur, je ne

fais plus qu'un avec l'objet de ma concentration. Puis (comme durant toute

méditation), mon attention se délite et se relâche. Lorsque je m'en aperçois une

nouvelle intention surgit. Qu'est-ce qui (en moi) « fait l'effort » de

revenir à la respiration ?

- Pendant

les instants suivants, durant lesquels mon attention se déplace alternativement

de ma respiration coordonnée à des images surgissant en ordre dispersé, de l'harmonie

du moment présent au rythme désynchronisé du souffle, j'observe l'observateur. Selon

que je reste ou non concentré, mon souffle varie. Je respire au rythme des

fluctuations de l'imaginaire ou j'inspire et j'expire consciemment à la mesure

du moment présent...

- Je continue

d'observer l'observateur. Tantôt je disparais emporté sous les vagues des

pensées, tantôt je réapparais sur l'étendue plane de l'instant. A la fois

témoin et acteur, j'assiste et je prends part à ce jeu de cache-cache qui me

fait rapidement perdre le sens de la réalité. Est-ce l'observateur qui est en alternance « caché et

découvert » où ses « apparitions-disparitions » sont-elles de

véritables « créations-dissolutions » ?

- Je scrute

les interstices. Un instant, j'ai l'impression d'être occulté derrière un mur

d'images éparpillées et chaotiques qui laissent deviner ma

« présence » à travers les espaces non couverts comme entre les

créneaux d'un château-fort. L'instant suivant, j'ai l'impression de

(ré)apparaître sur le devant de la scène lorsque le voile de ma phénoménologie

se lève et se dissipe. Mais, je ne saurais dire si je « passe »

véritablement du second au premier plan ou si je me mets à

« exister » seulement à partir de ce moment-là ! Y a-t-il quelque chose qui

(en moi) « fait l'effort » de revenir à la respiration où est-ce

l'attention portée à la respiration (hors de toute notion d'ego) qui est

constitutive de la perception du « moi » qui se forme en retour ?

- Je me rappelle alors que « le temps psychologique fonctionne à l'inverse de celui de l'horloge[iii] ». Cette « antidatation » inverse l'ordre dans lequel nous avons l'impression que se produisent certains processus mentaux de sorte à nous croyons en être les auteurs. « Le désir de l'autre entraîne le déclenchement de mon désir, il entraîne aussi la formation du moi. C'est le désir qui engendre le moi par son mouvement. Sans le désir, né en miroir, nous n'existerions tout simplement pas en tant que personne[iv] ».

- Je

reviens au moment présent et j'observe. J'observe le moment présent et je

m'observe « moi observant le moment présent ». S'il n'y a pas d'ego d'où

vient que « je » puisse percevoir le « moment présent » ?

Si rien n'a d'en-soi le «moment présent » n'est pas une

réalité autonome et indépendante. Le

moment présent n'a de réalité (pas seulement de pouvoir d'efficience) qu'en

tant que je «me » donne conscience en lui donnant à exister !

- Les

derniers instants de cette méditation s'égrènent au rythme de ma respiration.

Je m'absorbe dans la concentration du moment présent d'une manière de plus

en plus lucide. Il n'y a rien (en moi) qui fait « l'effort » de

revenir à la respiration pour coïncider avec le présent de ma conscience.

Je deviens présent à moi-même à travers le moment présent de ma

respiration. L'un surgit de l'autre comme à la fois sa cause et sa conséquence...

Ce « prēsent » n'est pas temporel, ni physique. Ce n'est pas « l'ici » que je perçois dans l'étendue du silence et de l'obscurité qui m'enveloppent, ni la position locale de mon corps que la pesanteur me fait ressentir via la proprioception de ma posture. Ce n'est pas non plus le « maintenant » de mon horloge biologique interne, synchronisée sur le rythme circadien de la succession du jour et de la nuit.

Ce « moment prēsent » n'est pas tissé par ma représentation comme l'est l'instant local et causal. Il est au-delà de toute représentation, « par-delà » tout contenu phénoménologique. Je ne peux toutefois y « accéder » que par l'entremise de la perception du présent temporel, comme un saut quantique d'un niveau de réalité à un autre.

Lorsque je suis au seuil de cette « porte d'entrée » (de ce pas énergétique), ce n'est pas un « moi » autonome et indépendant, immuable et éternel, sied au-delà, qui reflète la réalité nouménale du « moment prēsent » dans lequel il est établi par essence.

Lorsque je deviens « prēsent », ma conscience est un flux phénoménologique cohérent, homogène et unifié, non plus un flot fragmenté, chaotique et aléatoire de l'imaginaire mental. Leprésent, séquentiel et répétitif, est la forme extérieure manifestée de cette conscience.

Ce mōment est « éternel » au sens où il n'a ni début ni fin. Il ne s'y produit nul surgissement, ni apparition et disparition (« naissance et mort » dans le lexique bouddhiste) d'événements phénoménologiques.

Ainsi, « L'arrêt des fluctuations du mental » - le samâdhi du yoga et le nirvana bouddhiste - n'est pas la caractéristique de l'état de conscience d'une ego-entité transcendante, mais la « transition d'état » d'un flux phénoménologique fragmenté à un flux unifié, le « moment prēsent » de la Conscience, au-delà de toute représentation et de tout ressenti subjectif (égocentré).

I.50.5 - Le mouvement immobile

- Lors de la méditation suivante, je reste

davantage prēsent au moment. Dans les derniers instants un

« événement », éphémère et indicible, se produit. Au présent de ma

posture, qui ouvre sur le prēsent de l'unité de ma conscience, se superpose

« l'image de moi dans la posture ». Est-ce une représentation,

mais dans ce cas pourquoi ne se substitue-t-elle pas comme toute divagation à

l'objet de ma concentration ? Ou est-ce un effet du prēsent, mais alors

comment pourrait-il se « dédoubler » tout en restant unifié ?

- A la question dualiste de « qui fait l'effort de revenir à la concentration ? »,

le point de vue moniste demande « en quoi

consiste cet effort ? ». Le moment présent se distingue

des divagations du mental en ce que l'objet de l'attention est « appelé »

à la conscience alors que le contenu de la phénoménologie imaginaire

« s'impose » de lui-même (sans principe agissant). D'où vient dès lors la superposition où l'enchâssement - volatil, car il m'échappe à mesure

que je cherche à en préciser la vision - de

« (ce qui m'est apparu comme) la représentation

de moi dans la posture dans la conscience de ma posture » ?

- Qu'es-ce qui fait que les

productions de l'imaginaire mental surgissant au cours d'une méditation sont

toujours animées d'un mouvement ? J'observe qu'à chaque méditation, ce qui me fait relâcher mon attention n'est jamais une image fixe. Ni

paysage, ni portrait, ni statue, ni objet immobile, toujours quelque chose qui

se déplace, entraîné par un courant permanent. « Ce dont je suis le

spectacle » (en me coulant dans son flot) avant d'en devenir le spectateur

- dès que, conscient de m'être laissé emporté par mon mental, je reviens à mon

souffle - me semble avoir pris naissance dans les profondeurs indicibles de ma

psyché avant d'émerger au seuil de ma conscience lorsque son énergie cinétique

est devenue suffisante pour le franchir...

- Je me rends compte également que ce qui me

fait prendre conscience de ma divagation, c'est l'immobile, non pas le présent

local, mais l'arrêt et l'absence de mouvement. Ce peut être l'immobilité du

silence ou la fixité de l'obscurité, l'immobilité de ma posture ou le ralentit

de ma respiration. Mais, dès que je porte mon attention sur plus d'un

« objet » à la fois (ou que le silence soit rompu par un bruit ou que

l'obscurité ne soit plus homogène), un mouvement se crée et, à peine en ai-je

conscience, que je suis à nouveau emporté par le courant de l'imaginaire !

Mais, si le mouvement entraîne le mental, pourquoi

choisir la respiration (un flux dynamique !) comme objet

d'attention ?

- J'observe le flux de mes pensées et

l'évidence surgit. La perception de

l'immobilité n'est pas l'opposée de la perception du mouvement, elle en est

constitutive. Le mouvement (que je perçois) est formé par la série de

moments (perçus comme) immobiles accolés les uns aux autres d'une manière

contiguë. Le « mouvement sensible »

naît, à ma conscience, de la succession continue de « moments sensibles »

immobiles, dont les enchaînements sont si rapides - à l'instar de la

création et de la disparition de « particules virtuelles » au niveau

quantique - que je les perçois animés.

- Il m'est (quasi) impossible d'échapper à

mon mental lorsque je me concentre sur le mouvement de ma respiration.

Inévitablement, sa dynamique entraîne celle d'images fantasmatiques. C'est

aussi la raison pour laquelle fixer un point immobile comme le troisième œil

amène à un vide plus profond et (subjectivement) plus durable. La finalité d'Anapana ne me paraît

toutefois pas être de parvenir à décohérer la conscience de la perception du

mouvement, mais à comprendre, par l'investigation de son observation, le

rapport de nature psychologique existant avec l'attention immobile. A cet

instant, je saisis que ce n'est qu'en parvenant (par l'observation) à

comprendre la manière dont mon esprit fonctionne que je parviendrai, par

là-même, à dépasser ses limitations et à demeurer dans l'immobilité de l'objet

de ma concentration, non sujet aux fluctuations de mon imaginaire mental.

- Une vision (une série d'images en

mouvement) surgit alors à ma conscience. Je suis un rocher au milieu d'une

rivière entouré d'un courant puissant. La masse de mon corps m'assure de

résister à l'assaut des flots. Lorsque je focalise mon attention sur mon corps

de pierre, je vois l'eau s'écouler tumultueusement tout autour de moi, mais je

demeure immobile malgré son accélération. Mais, dès que je déplace mon

attention sur le courant, je suis aussitôt emporté et je ne fais plus qu'un

avec les flots...

- Des mots me reviennent en écho. L'esprit

devient un observateur passible du mouvement « en

prolongeant graduellement la durée des périodes où la formation d'idées ne se

produit pas » BB-124. Comment l'immobilité

peut-elle agréger des moments immobiles sans devenir « flux » ?

- S'ils s'enchaînent mentalement, c'est que

ces moments sensibles ne sont pas identiques dans leur contenu perceptuel et la

succession de leurs différences phénoménologiques sera de facto créatrice d'un

mouvement perceptible. Et si tant est qu'ils puissent devenir

réellement « identiques » du point de vue psychologique, le « moment

physique » présentera toujours une différence ne serait-ce que du fait de

« l'éternel retour de l'instant ».

- Einstein a révélé la relativité du temps,

qui ralentit à mesure de l'accélération jusqu'à s'arrêter complètement à la

vitesse de la lumière. L'immobilité

n'est pas (non plus) l'opposé du mouvement physique, mais un « point de

vue » différent (un moment relatif) sur un même phénomène,qui nous rappelle qu'il n'y a pas de

« réalité » indépendante d'un observateur.

- Je suis dans un train en mouvement et je

regarde le paysage, puis les rails. Dans ce moment où le mouvement gomme

les interstices, je ne perçois plus qu'un trait continu presque immobile. Sur l'image

du wagon se superpose celle du rocher au milieu de la rivière. A contre-courant

du flux du devenir de mon mental, j'observe ce mouvement tissé d'immobilité,

dont l'assemblage d'une multitude indicible de moments (locaux) forme une unité

indifférenciée dans laquelle l'observation de l'instant présent (local) fait, ici

et maintenant, place à la prēsence consciente du moment...

I.50.6 - Changer de plan

Entrer dans la posture de méditation et regarder « passer le flot ininterrompu des idées qui se pressent à la suite les unes des autres » BB-124 n'infère pas du caractère ego-entitaire de l'observateur. L'observation attentive me permet-elle d'appréhender l'expérience de « l'absence d'en-soi » ?

- J'inspire naturellement, j'expire

longuement. A chaque inspire, je me concentre sur l'air qui entre par mes

narines, à chaque expire sur l'air qui en sort. Je n'attends pas que mon

attention se relâche, ni de me laisser emporter par des divagations imaginaires

pour « revenir » à la respiration. Je dirige consciemment mon

attention à chaque inspire et à chaque expire. J'observe ma concentration à

l'inspire, j'observe ma concentration à l'expire.

- Les cycles se succèdent. Des images animées surgissent, colorées et intenses. Je reste concentré. Les séquences changent à chaque nouveau cycle. J'observe ma constance. A chaque nouvel inspire, un film original surgit, inattendu, différent du précédente, qui disparaît en un éclair fulgurant à l'expire. Je reste concentré. Les images se succèdent, chatoyantes, fantasmatiques. Si je me laisse emporter, ces prémisses vont m'emporter dans des rêves inimaginables. J'observe ma concentration.

- Le flot ne tarit pas, ma

respiration le nourrit. Chaque inspire fait surgir une image flottante qui

disparaît avec l'inspire. J'observe le passage d'une nuée de rêves dont la

durée éphémère ne dépasse pas la longueur de mon souffle. J'éprouve un sentiment

diffus et océanique. « Je » ne suis

pas ses images, aucune d'elle ni l'ensemble tout en étant « ce qui les

produit ». Ma position d'observateur me fait me « sentir » unitaire et

pourtant je ne « vois » là qu'agrégats ?

Aldous Huxley parlait de notre vision du monde comme le produit du filtrage de la réalité (sensible) par le cerveau. Ce mécanisme qui évite à l'individu « d'être submergés et confus sous cette masse de connaissances en grande partie inutiles et incohérentes (...) ensorcelle son sens de la réalité » : il occulte la véritable portée de nos facultés de perception en nous faisant croire que « le conscient réduit est le seul conscient », que ce que nous voyons est la réalité telle qu'elle est ; il nous fait oublier (ou nous rends incapables de prendre conscience) que « chacun de nous est, en puissance, l'Esprit en Général » AH-PP-27 ; en induisant l'illusion d'un spectateur égocentré autonome, indépendant et individualiste, œuvrant à ses propres intérêts.

C'est une impression curieuse d'être à la fois sur le bord de la rive à regarder une épreuve de natation et, en même temps, d'y participer ! C'est pourtant cela que j'éprouvais, observateur attentif, détaché, calme et serein, baignant dans un flot fantasmagorique de perceptions hallucinées. C'était comme si les fluctuations de mon mental n'avaient pas cessé mais que mon esprit restait imperturbable ! Toutefois, même si la surface de l'océan est agitée par une tempête, ses profondeurs demeurent toujours calmes et silencieuses...

- A

certains moments lors de mes méditations, mon attention est concentrée sur ma

respiration sans contenu phénoménologique. A d'autres moments, je perds la

focale de mon attention emporté par les divagations oniriques de l'imaginaire

mental. A d'autres encore, les deux se superposent et coexistent simultanément

en équilibre. Comment puis-je focaliser

mon attention sur un objet tout en étant balloté par les fluctuations du flux

phénoménologique ?

Si le « moi » n'est pas une ego-entité, je devrais être capable de discerner les faisceaux composant son agrégat, même si je ne peux les dissocier. Mes sens me donnent une perception synthétique du monde. Je vois les couleurs, la profondeur, la perspective, j'entends les aigus, les graves, les basses, je ressens la gravité, le haut, le bas, la position de mon corps, mais je ne peux pas (volontairement) dissocier les éléments de ma perception, abstraire les couleurs, soustraire les aigus, retirer l'apesanteur... Si tout ce que je perçois est synthétique, pourquoi la conscience de soi ne le serait-elle pas aussi ?

Certes, je ne peux pas discerner ses faisceaux, mais la conscience de soi se distingue de la perception sensorielle, car elle est son propre observateur. Un neurochirurgien peut désactiver les aires ou les zones cérébrales spécifiques à la vision des couleurs, à la perception des aigus sur un autre cerveau, mais il ne peut pas désactiver les aires motrices de son propre cerveau tout en continuant de s'opérer lui-même ! Dissocier les faisceaux constitutifs de l'événement phénoménologique du sentiment du moi revient à l'inhiber.

Si tant est que cette dissociation soit possible. En affirmant inconnaissable l'origine de la « Chaîne des origines indépendantes », le bouddhisme n'a-t-il pas voulu réfuter l'idée réductionniste d'un enchâssement sans fin de faisceaux synthétiques à l'intérieur de faisceaux eux-mêmes composites ? Eu égard au principe d'interdépendance, considérer le « moi » comme le dernier « maillon » de cette chaîne est aussi dénué de sens que de lui postuler une origine. Mais, s'il écarte l'idée d'un « aboutissement », il n'exclut toutefois pas la possibilité qu'il puisse être le résultat d'un processus d'émergence...

Postuler que le « sentiment du moi » (la conscience) est un événement émergeant - du maelstrom phénoménologique d'un faisceau de composants (conditionnés et conditionnant) déterminé par le plan inférieur (neuronal) dont il est causalement issu et doté d'un « pouvoir causal » propre à son niveau d'efficience - revient à affirmer possible d'être l'objet synthétique de sa propre observation en tant qu'observateur simulé. Autrement dit, avoir conscience du caractère composite de la conscience ne serait possible qu'à la condition de sortir du référentiel considéré, au sein duquel cette affirmation constitue une « proposition indécidable ». Cette hypothèse suggère qu'un état de conscience fait de vacuité et de félicité peut émaner ou surgir des fluctuations d'un système lorsque les faisceaux de ses constituants enchâssés entrent en état de résonance ou de synchronicité.

Si plusieurs personnes jouent chacune d'un instrument de musique différent, ce sera la cacophonie. Mais, si elles jouent la même partition guidée par un chef d'orchestre, il en résultera harmonie, beauté et émotion. La beauté de la musique symphonique et l'ampleur des sentiments qu'elle fait naître chez ses auditeurs ne résident ni dans l'orchestre, ni dans les instruments qui le composent, ni dans leurs composants, ni dans leurs matériaux... La beauté et l'émotion de la musique sont une « émanation » sur un autre plan de réalité, qu'une analyse réductionniste de ce qui les produit ne permet pas d'isoler. Leur caractère transcende les faisceaux de déterminants composites et s'abstrait de la chaîne de leur origine causale. Il faut changer de niveau de réalité pour les saisir en effectuant (comme eux) un saut qualitatif.

Deux sons de même fréquence peuvent aussi s'annuler par « opposition de phase ». Les vibrations ne disparaissent pas pour autant, elles sont toujours « là », sans quoi les sons ne pourraient s'annuler mutuellement ! Deux systèmes philosophiques se télescopent à nouveau ici. L'un prétend qu'il (pré)existe un orchestre dont chaque membre peut jouer à sa guise, leurs éléments se ramenant au Tout dont ils font partie. L'unité sera, ici, un en-soi immanent pouvant revêtir de multiples formes. L'autre système avancera que l'orchestre est un « ensemble de musiciens » (et chacun d'eux un agrégat d'éléments physiques et psychiques) dénué d'en-soi, dont la forme dépend de son comportement, c'est-à-dire de sa non-congruence ou de sa synergie.

La « transition » d'état d'un système ne constitue pas un « retour » à un état d'unité, mais son émergence par sa déli(vr)ance sur un autre plan. Sous cet angle, le silence et la félicité ne sont pas la conséquence de « l'arrêt des fluctuations du mental » et des gémissements de souffrance du « moi », ni le discernement et la connaissance la conséquence de la libération de l'état de confusion et d'ignorance induit par l'identification à l'ego.

La vacuité émane d'un changement de modularité de la conscience, dans laquelle la lucidité surgit de l'harmonie des phases dans l'intuition expérientielle de la prēsence.

La conscience sait « ce qu'elle n'est pas » - « Je » ne suis pas ses images, aucune d'elle ni l'ensemble - et « ce qu'elle est » -tout en étant « ce qui les produit » - lorsque, à son éveil à un autre plan de conscience (samâdhi et nirvana), « au-delà » de l'être et « par-delà » le non-être, la conscience devient à elle-même sa propre Connaissance.

I.50.7 - L'instrument de conscience

- Bien que

le silence règne tôt le matin, je fais l'essai d'utiliser des bouchons

d'oreille pour méditer. Le silence est plus profond, ma respiration amplifiée. Elle

produit le bruit de l'océan, régulier et hypnotique. Je perçois le son, à la

tonalité légèrement aigüe, de l'air plus frais qui entre dans mes narines et qui

ressort, plus chaud, dans les tons graves. La profondeur du silence facilite le

retrait des sens (pratyhara). Tandis que l'écho de mon souffle diminue, mes

battements cardiaques se font plus nets. Je reviens à ma respiration et je me demande

à nouveau « qui fait cet effort » de (re)concentration ?

- C'est par

la force de l'évidence que je perçois le caractère composite du flux d'images

mentales, aléatoires et spontanées, surgissant à ma conscience. Le bouddhisme affirme que ma

conscience n'est pas autogène, mais comment en faire l'expérience ? Comment

est-ce que je peux être, tantôt « extérieur » au spectacle, tantôt me

« confondre » avec le spectacle lui-même ?

- Le

Védanta affirme que ma conscience est un en-soi. Or, le fait qu'elle puisse englober

des objets « différents » et m'en donner l'expérience à chaque fois

spécifique suggère que mon champ de conscience ne peut être homogène ! Comment quelque chose

d'homogène pourrait-il saisir ce qui est disparate ?

- Je

« reviens » à ma concentration lorsque je « prends

conscience » que mon attention « s'est déportée » de ma

respiration, « emportée » par un contenu mental imaginaire. Mais, cette

impression est-elle fondée ? Puis-je en inférer que mon attention est

détournée par une « force » extérieure ? Ne serait-ce pas plutôt ma

conscience qui « modifie » sa focale avec pour effet d'induire, par ce

changement même, le réalignement du spectacle sur le spectateur ?

- Mon

attention est pareille à ma respiration, en mouvement constant. J'inspire et

(la sensation de) mon inspiration devient l'objet de mon attention. J'expire et

(le ressenti de) mon expiration devient le nouvel objet de mon attention.

J'inspire longuement et ma concentration s'établit dans le silence du mental.

J'expire lentement et ma conscience se (dé)porte - en-deçà de tout effort

volontaire - vers (ou à la recherche) d'autres objets mentaux...

- Les

étoiles n'occupent pas une position fixe dans le ciel nocturne. Elles se

déplacent et, par le fait, leur distance à ma position relative change en

permanence. Si je veux observer une étoile avec un télescope, je dois

constamment régler la mise au point pour qu'elle reste dans le champ de l'objectif

et que son image demeure nette. C'est parce que le télescope est un instrument

composite, qu'un tel réglage est possible.

- L'œil est

également un instrument (d'optique). Mon cerveau est lui-même un autre type

d'instrument, capable de traiter les informations recueillies grâce au

télescope, de les analyser et de les comprendre. Chacun ont leur mode de

fonctionnement propre et sont régis par des lois (et principes) physiques. Mon

cerveau, mes yeux et le télescope, combinés ensemble, constituent un

méta-instrument. Aucun d'eux n'est, en soi, immobile. Si le télescope était

réglé sur une position fixe, je ne pourrais voir qu'une seule partie du ciel,

(qu'elle soit ou non occupée par la trajectoire d'une étoile). Si mon œil n'avait

pas la capacité de mise au point, je ne pourrais pas voir les objets proches et

lointain. Si ma conscience n'était pas, elle aussi, « modulable »,

comment pourrais-je me concentrer sur un objet ?

- J'observe,

en spectateur conscient, le flux de mes réflexions qui s'enchaînent

d'elles-mêmes dans leur raisonnement discursif. Patanjali parle

du « principe de conscience » qu'il différencie de

« l'instrument de conscience » qui, en leur confusion, engendre

l'ignorance-illusion de l'ego, autrement dit le « moi » cette

ego-entité, indépendante et autonome. Les principes de la physique sont

différents de la matière physique, mais ils ne sont pas indépendants de la

nature. Le télescope et l'œil n'utilisent pas seulement des principes

d'optiques, ils en sont les applications concrètes, variées et multiformes. La conscience individuelle, elle-même, n'est

qu'un instrument de cognition qui « exprime » le principe de l'esprit

à travers le substratum du corps.

- Si la conscience est un principe pur, immanent et autogène, sans lequel toute cognition serait impossible, elle ne peut toutefois rien (trans)porter avec elle. Si l'atman conserve des éléments relatifs à son incarnation physique par-delà l'agrégat composite temporaire qu'il forme avec le corps (le jivatman), c'est qu'il est lui-même composé !

- « Rien ne transmigre » d'une re-naissance à une autre ne signifie pas qu'il n'existe pas de « principe de conscience » ego-entitaire, mais son immanence contredit toute forme de conservation de la mémoire des événements vécus relatifs au « je » et n'est que pur principe.

- En quoi ce « principe de conscience » est-il différent des principes d'optique ou des « constantes fondamentales » de la physique ? Que sont ces connaissances sans une instrumentalisation efficiente ?

- Autrement dit, s'il n'y a pas de conscience sans « objet de conscience »,

il n'y a pas de conscience qui ne soit cognition sans être par là-même composite.

I.50.8 - L'intensité du souffle

- En ce

début de quatrième semaine - je médite une heure par jour, cinq jours par

semaine -, alors que je m'installe dans ma posture de méditation, je me

reconnais enclin à une certaine forme de lassitude. Je m'avoue une certaine

préférence aux séances analytiques plutôt que « seulement »

concentratives. Ce matin, je « décide » dès le premier inspire de

laisser faire ma respiration. Je prends conscience que je n'ai, jusqu'à

présent, jamais « véritablement » laisser ma respiration « se

faire toute seule », que je ne me suis jamais « réellement »

installé dans la position de « pur observateur ». Pour cela, il me

faut lâcher-prise, devenir mon propre spectateur, ne rien (chercher) à

contrôler, à commencer par le flux de ma respiration !

- La toute

première chose que j'observe, c'est le rythme de mon souffle et la première

impression qui me vient est l'étonnement. Ma respiration n'est-elle pas un peu

rapide ? Elle accélère encore... Bientôt, je n'ai plus de doute, elle est

en train de s'emballer !!! La fréquence des inspire et des expire augmente

et à mesure la quantité d'air qui entre et sort de mes poumons diminue. L'inquiétude

me gagne. Il me faut me rasséréner sans céder au réflexe de vouloir prendre le

contrôle, sans chercher à apaiser l'émotion croissante... Laisser faire. Ne pas

intervenir. Observer. Observer comme si j'observais un autre que « moi ».

D'ailleurs, puis-je encore parler de « ma » respiration tant la

liberté que je lui laisse m'enlève toute prétention de possession ?

- Je

m'aperçois que les images mentales ne surgissent plus ! Curieusement, je

constate que plus je me concentre sur Anapana et plus je suis distrais de ma

concentration. Et alors même que je me concentre, maintenant, « d'une

autre manière » sur mon souffle, tout objet de distraction s'éclipse...

- Je

continue à observer. Mon inquiétude s'est amoindrie, mais je me demande combien

de temps mon corps pourra tenir ce rythme effréné. Au moment où je me pose la

question, « ma » respiration franchit un second palier en accélérant

encore !!! La durée entre les inspire et les expire est aussi brève que

lorsque le cœur s'emballe dans un sprint. Leur amplitude dépasse largement

celle de mes battements cardiaques. Mais, ce n'est plus un emballement

incontrôlé, c'est un rythme désormais parfaitement cadencé ! Quelque chose

en « moi » a pris le contrôle, « je » lui ai laissé prendre

le contrôle, peut-être même le lui ai-je (délibérément ?) « donné »

au moment où ma crainte laissait place à la curiosité ? Au

moment où je me demandais comment je pouvais respirer avec si peu d'air

qui entrait et sortait de mes poumons à un rythme aussi rapide ?

- Dans ma

position, qui est désormais celle d'un véritable spectateur, j'éprouve un

sentiment diffus. Peut-être n'y a-t-il eu aucun « transfert » de

commande ? Et si je n'étais (et que je n'avais jamais été) rien d'autre

qu'un observateur qui s'hallucine de sa propre illusion de contrôle ?

C'est alors que j'observe le franchissement d'un troisième palier à ma

respiration...

- Le bruit

des inspires et des expires retentit soudain à mes oreilles comme un coup de

tonnerre suivi du souffle brusque d'une tempête. Leur fréquence est toujours

aussi rapide, mais leur amplitude est plus profonde. La quantité d'air inspiré

et expiré a sensiblement augmentée. Le rythme est toujours très soutenu, tel un

halètement - passage de Kapalabathi à Bhastrika, techniques de pranayama

puissantes - tenue sur une très longue durée.

- Au moment

où je me fais cette réflexion, une image surgit à ma conscience. Un reflet de

lumière - « bathi » veut dire brillant en sanscrit - éclaire la

surface de l'océan depuis ses profondeurs. Son éclat augmente d'intensité

jusqu'à faire totalement inverser ma perspective. Je suis désormais sous la

surface et la lumière semble provenir du dessus, puis l'image disparaît...

- Je

franchis alors un quatrième et dernier palier où ma respiration ralentit. Toujours,

je ne (cherche) pas à contrôler. Laisser faire. Observer. Le rythme est

désormais lent, excessivement lent ! Les inspire et expire s'étirent en

des mouvements presque impalpables. Le souffle devient quasi inaudible. Des rétentions

poumons pleins et surtout vides se font spontanées, s'installent et

«habitent » littéralement la durée qui s'allonge beaucoup plus loin que

mon contrôle conscient ne pourrait jamais les mener sans manquer d'air...

- Ici, nulle angoisse de l'asphyxie ne vient me hanter, nul réflexe d'apnée ne cherche à me faire sortir de cet état de quiétude. Ma respiration est longue, profonde, sereine, apaisée comme après un ouragan sur l'océan qui retrouve son calme. Une sensation de bien-être m'envahit tout entier. Je me laisse porter par la douceur du flot. J'habite l'instant en pur observateur. Je n'ai rien à changer, rien à ajouter, rien à extraire, rien à modifier.

- Tout est dans l'état où

il doit être. Je n'ai nul besoin ni nécessité, nulle contrainte ni intérêt

d'imposer ma volonté sur cet état de perfection sans fin. Je n'ai nul désir que

celui d'être et de savourer l'instant, sans effort ni interrogation quant à chercher

à saisir et à connaître la nature du moment présent. Je respire sans avoir à

respirer. J'observe sans avoir à observer. Je suis sans avoir à être.

Etre observateur de soi-même n'est pas chose aisée. La force de l'habitude, le jugement, la peur du lâcher-prise, nous font rechercher le contrôle. Mais le véritable obstacle réside dans la qualité de témoin. Pour être « pur témoin de soi », il faudrait pouvoir se dissocier (littéralement) de soi-même. Or, ce n'est pas quelqu'un d'autre que « j'observe », ni quelque chose d'autre « qui » m'observe. Je suis à la fois observateur et objet de ma propre observation !

Même si je parvenais à (totalement) lâcher-prise, « m'observer » est un acte de conscience. Cette activité psychologique est une activité cérébrale. Je ne puis me détacher de mon cerveau, même si la conscience que j'ai de moi me donne l'impression d'être distinct de mon corps et de constituer une ego-entité autonome et indépendante. Cet observateur « pur » est une illusion phénoménologique, tout comme l'est le « sentiment de moi ».

Lors de cette dernière méditation, j'ai eu (véritablement) l'impression d'avoir lâcher-prise, ma respiration « décidant » d'elle-même de son propre rythme. Pour le Bouddhisme, tout effet à une cause, sans origine connaissable. En y repensant, le second palier (correspondant au passage d'une fréquence « emballée » à une fréquence rythmée), pourrait très bien avoir été influencé par ma propre observation... Comme mon image dans un miroir me permet de rectifier ma posture, être témoin de mon souffle peut le modifier sans même en formuler l'intention ! La conscience jouerait le rôle d'un « miroir » renvoyant un feedback de ma respiration au cerveau - enclos dans la boite noire du crâne sans autre cognition du fonctionnement du corps que le retour d'informations sensorielles -, qui pourrait ainsi en corriger le rythme.

Comme dans un jeu musical entre deux batteurs, tour à tour guide et suiveur, où avec l'accélération, il devient rapidement impossible de discriminer leur rôle (pour une oreille lambda), ma respiration et l'image que ma consciente lui renvoie se sont synchronisés et ont (inter)agis l'un sur l'autre, sans que je n'ai eu à exercer une quelconque forme de volonté, ni que ma qualité de témoin en fut altérée. Le même raisonnement peut s'appliquer à la transition entre le troisième et le quatrième palier, caractérisé par le ralentissement de ma respiration devenue (très) lente et (très) profonde. Vu dans sa globalité, le phénomène aura été, tout du long, en chacune de ses phases, « contrôlé » par mon cerveau et « guidé » par mon observation.

Mais surtout, ce pilotage aura été « inconscient », sans possibilité pour moi d'en identifier la cause. Bien que j'aie eu l'impression de lâcher-prise pendant toute la durée du processus, je ne me suis jamais (totalement) départagé de la sensation « d'exercer » un contrôle coïncidant à mon observation. Je ne saurais dire objectivement si j'observais «seulement » ou si je ne participais pas un (petit) peu en « revenant » au lâcher-prise comme je « ramène » ma concentration sur mon souffle... Ai-je (véritablement) été le témoin impartial de ma respiration ? Mon cerveau a-t-il décidé « seul » de la durée des paliers et du moment des transitions où l'ai-je d'une quelconque manière influencé ?

Je ne suis pas distinct de mon cerveau. « Je » suis à la fois « mon » cerveau et « ma » conscience, l'image que mon cerveau a de lui-même à la travers la conscience que j'ai de moi. Tel le reflet de mon corps dans un miroir, mon aperception est une « projection» émanant d'un « émetteur ».

La conscience ne réside pas dans (les qualités propres de) ce « miroir », car cela reviendrait à affirmer l'existence d'une ego-entité indépendante. La conscience surgit de « l'écho » de l'activité du cerveau, comme le « moment prēsent » (non-local) émane du mouvement imperceptible formé par l'apparition et la disparition successive et spontanée de l'instant (local). Lorsque les mouvements de création et de destruction deviennent si rapides qu'ils se confondent, telle une succession d'éclairs d'énergie fulgurants qui s'évaporent aussitôt formés, quelque chose de nouveau émerge - que les propriétés du niveau inférieur ne saurait totalement expliquer -.

La conscience n'est pas dans le contenu de notre phénoménologie mentale, elle est littéralement ce contenu en tant que produit émergeant de l'activité du cerveau qui «se renvoie à elle-même » en écho. « Tout vijnâna, état de conscience, est produit par des "courant d'actes de pensée" ; chacun a pour causes (...) non pas un noumène, mais l'acte de pensée qui précède immédiatement » DC-29.

La conscience « persiste » toutefois dans les interstices où nulle confection mentale ne se forme, suggérant l'existence « d'autre chose ». Pour autant, l'air peut vibrer sans produire de sons ou sans que nous puissions les entendre. Comment pourrait-il y avoir conscience sans un écho qui ne soit conscient ou sans quelque chose qui en soit conscient ? Nous ne sommes pas « conscients » de ce qui passe en-dessous du seuil de la conscience, mais il s'y produit une activité continuelle. Celle-ci nous est indicible, car elle ne produit simplement pas d'échos phénoménologiques !

Les moments de silence et de vide mental sont-ils des vibrations résiduelles d'échos évanescents ? « Le vijnâna est un aliment, l'esprit se nourrit de ses opérations, il n'est qu'un processus de vijhânas. S'il cessait de s'alimenter ce serait le nirvana ; il s'alimente : d'où la vie et la renaissance » DC-29.

Ces questions sont d'ordre rhétorique. Seule l'expérience de la conscience est connaissance.Sous toutes ses formes, déclinaisons ou états, nous ne pouvons connaître que ce qui relève de l'ordre et de la sphère du relatif. Toute extrapolation procède de la relativité y compris une « Réalité en soi », (individuelle, universelle, absolue). « Pour les mahâyânistes (...) la Réalité exclut à la fois la dualité et la non-dualité ; elle ne peut se concevoir (...) les connaissances que nous pouvons acquérir sont limitées et conditionnées par nos facultés de perception. Toutes nos connaissances sont relatives et tous les objets qu'elles atteignent sont, aussi, relatifs » BB-161. Même la foi, qui s'abstrait de preuve tangible, se revêt du vêtement du relatif. Rien en dehors de l'expérience sensible n'est connaissable. « Inconnaissable est l'Absolu ; connu, il deviendrait relatif » BB-161.

Au cœur du silence de la conscience, si je ressens une « prēsence », puis-je prétendre qu'elle est « réelle » (existant en soi) ou ne serait-ce que le « reflet » déformé de quelque chose de réel ? La sagesse est d'accepter le cadre restreint de ma pensée, de reconnaître les limites de toute doctrine et de celles de la philosophie, le caractère conditionné et conditionnant de toute croyance, de vivre l'expérience de la conscience, sans prétendre vouloir résoudre un mystère, ni faire de ma propre connaissance un absolu.

I.50.9 - Haute sensibilité

- Je prends

plusieurs grandes inspirations et plusieurs grandes expirations. Puis, je

laisse aller mon souffle. J'observe. Ma respiration adopte à nouveau un rythme

en paliers. Cette fois-ci, la succession des inspires et des expires s'accélère

à trois reprises. D'abord longue, leur durée diminue jusqu'à se réduire au staccato

d'un halètement. Puis la machinerie s'enraye comme un vieux moteur qui

pétarade. Ma respiration diminue subitement pour entrer dans un régime de (très

grand) ralenti. Je me décontracte profondément...

- Une

pensée me traverse l'esprit. Je pense aux personnes en état de transe,

entraînées dans des « crises épileptiques » dont (à les croire) elles

ne sont pas les auteurs. Je ne sais toujours pas d'où vient ma respiration en

palier, peut-être des exercices de pranayama que je pratique avant la

méditation ?

- Mais cela

est sans importance dans l'état de quiétude et de bien-être qui m'envahit

lorsque ma respiration entre dans sa phase de grande profondeur. J'observe

comme un « effacement » entre les sensations, à moins que ce ne soit

une « fusion », qui relie en un continuum sans discontinuité

(visible) l'obscurité, le silence, ma posture et ma respiration. Pendant un

instant sans durée, j'ai l'impression d'être tout cela en même temps ! Je

ne distingue plus l'un de l'autre. Où suis-je à cet instant, dans un lieu de

silence obscur ou dans un obscur silence, ancré dans le sol par la gravitation

ou gravitant dans l'espace de ma posture ? Je ne saurais dire si j'ai les

yeux fermés ou ouverts, tant l'extérieur se confond avec l'intérieur, le haut

avec le bas. J'inspire le silence, j'expire la vibration sensitive de mon corps.

Le silence devient son...

- J'entends

les battements de mon cœur plus nettement qu'hier et surtout plus longuement.

Ce bruit de fond ne me quittera (quasiment) pas l'heure durant. Les bouchons

d'oreille doivent y participer, comme une caisse de résonance, ce qui n'empêche

pas à certains moments de ne plus les entendre, comme le tic-tac d'une pendule

qui disparaît puis réapparaît...

- En

diminuant les perturbations sensorielles extérieures et, par le fait, en

amplifiant la profondeur du silence, cet accessoire rend ma concentration plus

intense et plus durable. Il n'y a (presque) plus d'images qui me viennent.

Seule demeure encore la voix clairsemée de ma pensée, locuteur vigilant qui

prend note de chaque moment important. C'est le seul point sur lequel, je n'ai

pas lâcher-prise. Mais, les sensations deviennent si subtiles de jour en jour

que je veux pouvoir conserver une trace mémorielle de l'expérience.

- Pour

autant, cette voix ne vient, en rien, me perturber ou me distraire. Elle est

comme le point de concentration sur le souffle, Anapana, qui demeure tel un

point fixe dans un flot d'images mentales (lorsque celles-ci surgissaient encore

spontanément). J'avoue d'ailleurs ne plus fixer ma focale sur ma respiration.

Le son produit par mes battements cardiaques, désormais de plus en plus fort,

prend le pas comme point de concentration.

- Je

croyais qu'Anapana exigeait une grande sensibilité pour le saisir et ne pas le

laisser s'échapper, mais j'ai constaté qu'il n'empêchait pas l'imaginaire de me

distraire. Je m'aperçois qu'en fixant mon attention sur mes battements

cardiaques, non seulement je parviens à rester plus longtemps concentré sans

aucune perturbation mentale, mais ma sensibilité augmente !

- Je suis

même surpris de constater à quel point celle-ci s'est accentuée. Cela prend

d'abord la forme d'un son qui s'amplifie au niveau de mes oreilles, puis le

battement devient une pulsation toujours localisée dans mes tympans. A mesure