I.87 – C’est ainsi !

N'est-il pas curieux de devoir s'enchaîner pour se libérer ? Pourquoi devons-nous faire l'expérience de l'incarnation pour réaliser le vide de réalité propre de (l'expérience de) la matérialité ? C'est parce que nous croyons en la réalité du moi que nous nous enchaînons au samsāra. Pour nous libérer de l'égarement, réalisons sa vacuité.

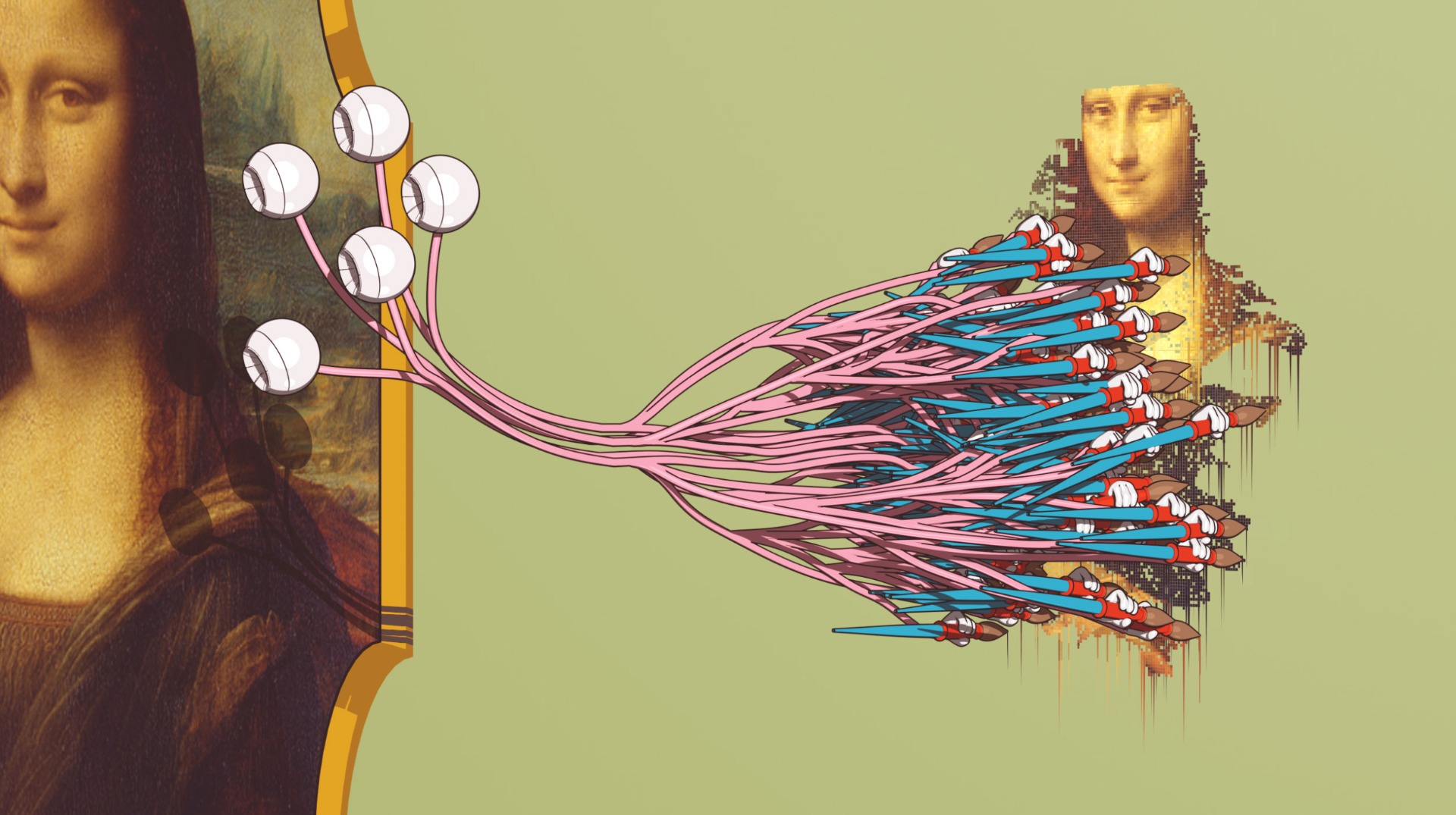

Les Bodhisattva ont un savoir profond et aigué : c'est par toutes sortes d'enseignements, de raisonnements et de comparaisons qu'ils éliminent les Dharma. Pour que les hommes comprennent, il faut multiplier les exemples TGVS-397

Pouvez-vous planter un clou avec un marteau imaginaire ?

Si vous pensez que le clou « réel » et que le marteau est dépourvu « d'être », la réponse est non (indépendamment de la question de savoir si votre esprit lui-même est réel...). Le caractère palpable, solide, tangible de notre perception du monde est si implicite et indéniable que nous n'avons aucune raison de remettre en cause « l'intime conviction » de sa réalité, pas plus d'ailleurs que celle de notre esprit dont l'aperception est aux antipodes de celle de la matière...

Descartes tenta d'expliquer comment l'âme contrôlait le corps. Il imagina que la glande pinéale était l'interface entre la matière et l'esprit. Or, il faudrait pour cela que l'organe partage deux essences ! Bouddha a enseigné que les phénomènes sont vides de réalité propre. Ultimement sans discontinuité, les phénomènes et la vacuité sont conventionnellement sans absence de discontinuité. N'ayant pas de soi, les phénomènes n'ont pas de caractère propre. Ce qui est perçu, ce ne sont pas des objets existant intrinsèquement de manière autonome, c'est la «désignation » (représentation mentale) que l'esprit en élabore (sur la base de la vue de l'être), émule sous les modalités de sa phénoménologie, et dont il fait l'expérience comme si cette «matérialité » était une nature propre.

La matérialité des phénomènes et l'immatérialité de nos pensées, dont les caractères semblent distinguer des ordres de réalité en un dualisme irréductible, sont comme des illusions. Les Dharmas sont comme un rêve. Lorsque vous rêvez, vous distinguez le rêve de vous dans le rêve, comme à l'état éveillé vous distinguez les objets de votre conscience qui les perçoit. Pourtant, tout ce que vous voyez, ressentez et vivez pendant le rêve est le produit de votre esprit !

De même que les objets extérieurs de vos rêves

Ne sont jamais nés, la conscience non plus n'est jamais née.

L'œil, son objet et la conscience qu'ils produisent,

Sont, tous les trois, illusoires EVM-189

Vous ne croyez pas possible (ou logique) que le monde visible, palpable et solide, qui vous entoure soit en fait, ultimement, sans discontinuité avec votre esprit ? Pourtant, vous éprouvez « l'intime conviction » de la réalité de votre conscience sur la base du «sentiment (inné) du moi » et croyez au caractère implicite du soi de votre personne alors qu'ils ne reposent... sur aucun substrat tangible !

Notre incrédulité, notre incapacité ou plus exactement notre « résistance » a le concevoir provient des voiles (émotionnel et cognitif) qui recouvrent notre esprit et conditionnent notre discernement... ce qui rend d'autant plus difficile de croire que nous faisons l'expérience du monde comme s'il existait « réellement » sous la forme sous laquelle nous le percevons ! Pourquoi voyons-nous un clou en acier comme réel et un marteau visualisé par notre conscience mentale irréel ?

Il est d'autant plus curieux que le réel et la pensée du réel nous apparaissent sous des modalités si opposées alors qu'ils ont en commun d'être ultimement sans discontinuité à notre esprit... C'est parce que sur le plan de la « réalité ultime » les phénomènes versus « la pensée des phénomènes » ne se distinguent ni en termes d'existence ni de non-existence (vides de réalité propre), qu'ils peuvent apparaître discontinus à l'esprit voilé sur le plan relatif.

C'est là le point essentiel sur lequel la philosophie du Mādhyamika Prāsangika diffère de l'école Cittrāmatra. Pour que les phénomènes puissent exister sur « la base de désignation » de (c.à.d. sans discontinuité à) l'esprit, il faut que tous deux soient... dépourvus d'existence propre ! « Pour Chandrakirti, la pensée du cheval rêvé n'a pas plus de réalité que le cheval rêvé, alors que les Cittamātrins soutiennent que le cheval n'existe pas, mais que la pensée du cheval [l'esprit qui connaît le cheval] est réelle. C'est leur conclusion » EVM-189.

La perception et l'expérience des objets sous une phénoménalité « matérielle » (manifestation d'un monde extérieur indépendant et autonome de la conscience) versus leur ressenti et expérience sous une phénoménologie « immatérielle », proviennent de ce que phénomènes et esprit sont ultimement sans discontinuité, mais relativement pas sans (absence) de discontinuité. Leurs modalités sont certes sous-jacentes au caractère « modal versus amodal » de la vue de l'être, mais elles sont circonstancielles... à l'expérience qu'en fait l'esprit.

L'esprit est un « connaisseur », ce qu'il connaît est l'aspect relatif de l'ainsité (tathalā). Les modalités sous lesquelles les phénomènes lui apparaissent sont relatives à son expérience, dont le caractère est déterminé par ses voiles. Autrement dit, la vue des objets et la conscience que nous avons de ces objets sont toutes deux... des « expériences karmiques » !

Tant que nous voyons la perception telle la connaissance d'une réalité extérieure par un être propre, il n'est pas possible de saisir que les phénomènes et notre esprit sont sans discontinuité. Entre un clou en acier et une brindille de bois, il n'y a que de différence que sous les modalités sous lesquelles nous les percevons.

Selon le modèle philosophique occidental du « matérialisme », le caractère réaliste de l'expérience sensible est régit par des conventions propres à l'univers qui détermine sa structure. Ces «constantes fondamentales » (élémentaires et invariables) déterminent les propriétés (mathématiques) et les caractéristiques physiques des objets. Sous cette perspective, l'univers nous permet de faire l'expérience de la « matérialité » sous les conditions relatives de la corporéité de nos agrégats (et de leur cognition) qui en sont, eux-mêmes, la déclinaison.

Mais, puisque les phénomènes sont, ultimement, vides de réalité et donc de caractère propre, ils ne peuvent conséquemment pas être déterminant des modalités sous lesquelles nous faisons l'expérience de la « matérialité » !

Pour les Cittrāmatra et Prāsangika, les phénomènes existent sur la « base de désignation » de l'esprit. Or, si l'on en juge par la manière dont l'esprit s'apparaît à lui-même (à travers la conscience de soi), sa nature est intangible. Comment une essence indicible peut-elle définir les conditions d'une expérience sensible ?

Si les modalités sous lesquelles nous faisons l'expérience de la « matérialité » étaient désignées sur la base de la nature de l'esprit, son expérience devrait être du même ordre, non de la «concrétude » sous laquelle nous la percevons ! Comment l'esprit peut-il désigner les phénomènes de sorte à ce qu'il puisse les expérimenter comme « concrets » sans autre référence que son intangibilité ?

Qui plus est, l'esprit désigne les phénomènes sur la base de la « vue extrême » de l'être, c.à.d. sur la croyance en leur existence intrinsèque qui, elle-même, est... une idée abstraite ! Comment l'esprit confère-t-il à la pensée des caractéristiques qui la lui font expérimenter comme un objet concret ?

Du point de vue naïf du sens commun, l'expérience de la « matérialité » met en relation un objet et un sujet tous deux dotés de réalité propre, condition d'un contact physique et d'une cognition résultante. Les traditions philosophiques et religieuses (particulièrement théistes) ne voient d'ailleurs pas d'incompatibilité à ce que leurs essences diffèrent, l'important étant que chacune soit réelle...

Or, la singularité de la vacuité du soi des phénomènes est qu'elle ne peut se définir, ultimement, ni en termes d'existence (être) ni en termes de non-existence (non-être), ni inclusives (être et non-être), ni exclusives (ni être ni non-être). Il s'ensuit que la sensation de concrétude que nous éprouvons à l'expérience de la « matérialité » ne peut pas être la perception d'un objet « réel » par un sujet « réel » dont les natures respectives reposent sur une base propre, d'un côté le sensible (physique, tangible, substantiel) de l'autre la conscience (immatérielle, intangible, insubstantielle). Puisque les phénomènes existent en tant que simples « désignation par l'esprit», leurs modalités ne peuvent pas découler d'un quelconque substrat réel.

En plus de comprendre que ce soi [inné des phénomènes] n'existe pas, on doit comprendre qu'il n'est pas non-existant, qu'il n'est pas un mélange d'existence et de non existence, et qu'il n'est pas ni existant ni non existant : il faut aller au-delà de tout cela EVM-364

Cette substantialité n'est pas non plus à rechercher dans leur interaction, sous-entendu que l'interdépendance serait « productrice » du réel ! Comment pourrait-elle puisque l'interdépendance des phénomènes est l'aspect relatif de la vacuité ? L'affirmer reviendrait à dire que la vacuité est «créatrice » du réel, ce qui est incohérent puisque l'ainsité est, par définition, sans apparition ni disparition ! Il n'est pas non plus recevable d'arguer que les modalités de la « concrétude » nous seraient données par une forme de cognition qui ne transiterait pas par les canaux de la connaissance par objet, sorte d'intuition intangible de l'indicible...

Les animaux fuient avant le déclenchement de séismes parce qu'ils captent des ondes de basses fréquences insensibles à l'oreille humaine. Or, qu'un stimuli passe sous le seuil de la conscience ne veut pas dire qu'il n'est pas « sensible » ! Pour autant, tout ce qui nous donne l'impression d'être capté sensoriellement par le cerveau comme provenant d'un objet extérieur en provient-il effectivement ?

Non, puisque le sentiment « d'intime conviction » éprouvé quant à une sensation ressentie lors d'un état méditatif profond ne prouve pas la réalité de son objet. Il est possible d'expérimenter la «sensation de l'espace » dans les termes de l'expérience de la « matérialité », c.à.d. de sentir l'espace comme un objet concret. Or, puisque l'espace est un phénomène incomposé et non-né, il ne peut pas, par définition, être perçu sensoriellement ! C'est donc que les modalités sous lesquelles son expérience est faite sont définies... sur la base de l'esprit.

Ce qui ne signifie pas que les modalités de l'expérience sensible sont de la nature de l'esprit (affirmation impliquant la réalité de « l'esprit seul »). Si l'esprit possédait une « existence réelle » (une nature propre aux caractères propres), comment se fait-il que l'expérience de la matérialité et celle de la conscience de soi diffèrent à ce point aussi radicalement dans leurs modalités respectives ?

Si l'esprit était « réel », les modalités conférées par sa « base de désignation », puisque de l'ordre de l'intangible, ne permettraient pas de faire l'expérience de la « matérialité ». De plus, le véritable sens de l'ainsité contredit l'idée que les phénomènes existent, en propres, à côté d'un esprit qui posséderait lui-même une réalité propre. L'expérience de la « matérialité » démontre que la vacuité des phénomènes n'est pas pur néant sans être... de la nature de l'être.

L'expérience sensible n'est pas une pure invention qui se déroulerait dans la sphère mentale indépendamment de ce qu'il y a là-dehors. L'acte de désignation ne met toutefois pas en évidence un « contact » entre l'ainsité des phénomènes et l'ainsité de l'esprit. Les phénomènes, l'esprit (qui est lui-même de l'ordre des phénomènes) et leurs interactions sont, ultimement, vides de réalité propre. De quelque angle réaliste d'où l'on considère la question, il n'est pas possible de trouver un modèle (« base de désignation ») à la définition des modalités de la « matérialité » qui possède la concrétude reflétée par son expérience.

La teneur de ces modalités est à rechercher du côté de l'esprit. Pour cela, il faut arrêter de penser en termes « d'être », et distinguer la nature de l'esprit, l'acte de désignation, de son expérience (de même que l'on distingue l'objet, la vue, de ce qui perçoit). Postuler que les caractères des modalités de l'expérience de la « matérialité » ne peuvent être émulées à partir de la vue de l'être, c.à.d. d'une idée, est une vue... réaliste ! Un ordinateur est composé d'éléments matériels, ce qui ne l'empêche pas d'émuler des programmes à partir de langages abstraits et de calculer des équations mathématiques tout aussi abstraites. La nature de l'esprit n'entre pas dans l'équation de la désignation des caractère des modalités de la « matérialité » et encore moins dans son expérience.

Si l'on médite sa concrétude, la frontière entre l'idée et l'expérience du sensible se révèle très floue. Entre la perception sensorielle et la vision mentale des couleurs, entre l'audition et l'écoute mentale d'un son, entre l'évocation du souvenir du goût d'un aliment et sa saveur, entre les objets touchés et rêvés, il a-t-il une véritable différence en termes d'expérience de... ce que cela fait ?

Nous pouvons voir mentalement les couleurs en l'absence de longueurs d'onde, entendre mentalement des sons en l'absence de tout déplacement d'air, sentir mentalement le goût d'un aliment en l'absence de celui-ci, sentir mentalement l'effleurement d'une plume sur notre peau en l'absence du stimuli physique. Et même si la méditation (de concentration) demande plus d'effort, il est également possible de se sentir mentalement aussi pur et transparent que l'espace...

La seule modalité pour laquelle nous pourrions douter de ce caractère « mental » est la sensation tactile de la « concrétude » du monde. Pourtant, nous pouvons ressentir en rêve la texture des objets, la sensation de mains qui nous enserrent, de poids qui nous empêche de bouger, l'impression de marcher au ralenti, cela en l'absence de toute contrainte exercée par des forces extérieures autonomes...

L'on arguera que l'on ne peut connaître le goût de la madeleine de Proust sans y avoir goûté, et que les sensations d'engourdissement ressenties en rêve ont partie liées avec la paralysie du corps pendant le sommeil. Outre le fait qu'il soit possible d'émuler cette expérience par la méditation, cela reviendrait à dire que les modalités de l'expérience de la « matérialité » proviennent de l'être propre des choses, ce qui est contraire au non-soi des phénomènes.

Si l'on prend le temps de l'introspection analytique (et de l'entraînement), il est possible d'émuler mentalement tout type d'expérience sensorielle de sorte à la ressentir comme si nous la vivions physiquement ! De fait, ce qui confère à la « matérialité » son caractère de concrétude, ce n'est pas un substrat réel extérieur, c'est l'impression que cela fait qui émerge de l'expérience que nous faisons de sa désignation par l'esprit sous les conditions de celles-ci.

Il n'est pas spontanément évident de saisir que les modalités sous lesquelles nous percevons la matérialité sont relatives à leur désignation par l'esprit. Que les longueurs d'onde de la lumière soient perçues (interprétées) sous forme de couleurs relativement aux êtres sensibles qui peuplent le samsāra ne pose pas problème, mais il en va autrement de la masse par exemple. Comment un même objet peut-il peser différemment selon la catégorie d'appartenance des êtres ?

Simplement, parce que les modalités de la « matérialité » ne se mesurent pas en termes de caractères propres d'objets existant intrinsèquement, puisque vides ultimement de réalité propre, mais en termes d'expérience. Ainsi, selon les « six catégories » d'êtres du samsāra - dieux, demi-dieux, hommes, animaux, êtres avides, êtres infernaux -, à l'instar de l'eau perçue comme du sang ou du métal fondu, d'aucuns expérimenteront la masse sous la modalité du poids et d'autres sous celle de la gravité, ce dont la relativité einsteinienne établit l'équation.

Dans « l'expérience de l'ascenseur » d'Einstein, il est en effet impossible pour un occupant d'un ascenseur qui ne verrait pas l'extérieur de savoir si sa cabine est en chute libre ou en accélération vers le bas ! De même qu'un objet qui entre dans « l'horizon des événements » d'un trou noir apparaîtra immobile aux observateurs extérieurs car la lumière ne peut en franchir la limite, alors qu'il continuera d'être aspiré toujours plus rapidement vers le centre de la singularité...

Un cercle formé des êtres des six catégories percevront différemment un même objet équidistant. La « base de désignation de l'esprit » est à l'existence des phénomènes ce que la position spatio-temporelle de l'observateur est à la relativité, le référentiel des modalités de l'expérience de la « matérialité ».

Toutes les informations viennent des tendances habituelles, même les lois scientifiques, qui ont selon nous quelque chose à voir avec la réalité extérieure objective, n'existent pas vraiment. Tout cela viendrait de nos tendances habituelles ? Donc, toutes les lois de la science font partie de mes tendances habituelles ?

Tout, même le Dharma du Bouddha, dans son entier EVM-364

Affirmer que les êtres voient les choses en fonction de leurs habitudes karmiques (c.à.d. que les phénomènes n'ont d'existence que comme simple désignation par l'esprit), réinterroge la question de savoir s'il y a véritablement quelque chose là-dehors ? Qu'est-ce que c'est ? Et peut-on le saisir en son essence véritable ?

L'on pourrait penser en effet au vu des réflexions précédentes que l'esprit suffit seul à justifier de la réalité conventionnelle. C'est la position du Cittrāmatra. Mais, si l'univers était la manifestation des projections de « l'esprit seul », les différentes capacité de compréhension des êtres n'engendreraient-elles pas... le chaos ? Vu les débats qui opposent les individus dans notre société, comment concevoir que des esprits aussi radicalement (et rageusement) opposés puissent donner au monde une structure cohérente et viable sans un « réel extérieur » structurant ?

En quoi un esprit est-il différent de l'autre ?

Ils ne sont différents que si vous pensez qu'ils sont différents. L'esprit ignorant pense qu'il y a une différence. Il pense d'abord «moi », puis « mien ». Tant que vous pensez ainsi, il y a une différence EVM-364

Pour les Mādhyamika Prāsangika, tous les esprits ont une « base universelle », l'ālaya (tibétain kunzhi), conscience de base commune à tous les êtres sensibles « génératrice des apparences du samsāra » DEB-78. Dire que les esprits ne sont pas différents ne signifie pas qu'il n'y a qu'un « seul » esprit, mais que l'ainsité de tous les esprit est, ultimement, sans discontinuité. Il n'y a pas un esprit unique qui se perçoit différemment sous une multitude d'angles de vues. Ultimement, il n'y a ni partie ni tout, ni un ni multiple... Cette notion de « base universelle » ne fait pas référence à un réel extérieur, mais à la nature profonde de l'esprit, qui (vue en coupe) serait comme sa « couche superficielle » dont « la Base primordiale ou le fond originel est le mode d'être ontologiquement antérieur à toute manifestation [émergence] et se caractérise par trois aspects : l'essence vide, la nature lumineuse et l'énergie ou compassion incessante » DEB-78.

Ce n'est pas parce que la base de ce qu'il y a là-dehors appartient à l'ordre de l'être que l'univers possède une structure cohérente et que le monde n'est pas un lieu totalement surréaliste et fantasmagorique. C'est plutôt parce qu'il n'y a pas « rien que l'esprit seul » ! Toutefois, supposer que son caractère est indicible pour les êtres ordinaires mais « connaissable » à l'omniscience des Bouddhas, c'est affirmer que (la nature de) cette « base » relève... de la catégorie de l'être ! « Qui donc peut percevoir la chose qui possède toutes ces différentes qualités ? Si cette chose possède les six qualités, il vous faut quelqu'un qui puisse les voir en même temps, sinon pourquoi parler de la présence des six en un seul objet ? Autrement, ce n'est qu'une hallucination (...) Le Bouddha les perçoit » EVM-365.

Une telle description évoque la « fonction d'onde » en mécanique quantique qui décrit l'ensemble de toutes les valeurs possibles de tous les états possibles de l'électron cohérent (en «superposition de phase ») avant sa réification par la mesure. C'est comme si tous les caractères et modalités sous lesquelles les êtres du samsāra sont susceptibles d'expérimenter la « matérialité » existaient à l'état de potentiel dans cette « base commune extérieure » (le terme « manifestation » signifiant un changement d'état ou « transition de phase »). Cela revient à dire que les modalités sous lesquelles nous faisons l'expérience de la matérialité du non-manifesté relèvent de la catégorie de (la vue de) « l'être propre » ! « Tsong Khapa dit que lorsque nous regardons cette tente, nous imaginons qu'il y a une tente mais qu'en plus il y a une entité. Au-delà de l'objet imaginaire, il y a une entité qui existe à sa manière. Quand Tsong Khapa explique la vacuité, il dit que le vase n'est pas vide de lui même, il est vide d'existence véritable ! » EVM-365.

Il ne faut pas comprendre l'expression « n'est pas vide de lui-même » comme un synonyme «d'entité », pas plus que « vide d'existence véritable » n'est signifiant « d'être » ! Les données sont les suivantes : il y a une « base extérieure » dont nous faisons l'expérience phénoménale interdépendante comme si ses modalités appartenaient à la « matérialité » d'un être propre... mais qui ne peut se définir ni en termes d'existence ni en termes de non-existence ; son aspect (ou isolat conventionnel) est le résultat de sa désignation sur la base (du référentiel) de l'esprit... sans que la nature de ce dernier soit nouménale ; cet extérieur (les phénomènes) est, ultimement, sans discontinuité avec l'intérieur (l'esprit)... et sans absence de discontinuité sur le plan de la « réalité conventionnelle ».

Ce qui donne l'équation suivante : « Ce qui est expérimenté est ce qui peut être désigné ».

Autrement dit, l'esprit fait l'expérience de la « matérialité » sous des modalités qui sont potentiellement susceptibles d'une expression phénoménale conventionnelle... sans que ce potentiel, ses manifestations et l'esprit (celui qui désigne, la désignation et l'expérience de cette désignation) ne relève d'un être propre !

Il n'y a donc pas qu'un seul « déterminant » à l'existence conventionnelle des phénomènes. Celle-ci est le résultat de l'interaction entre : l'esprit, qui sous l'emprise de la saisie du soi expérimente une « matérialité » relative, conditionnée par ses empreintes karmiques noires et blanches (non vertueuses et vertueuses) ; et la vacuité, qui constitue la « base de référence commune » sur laquelle l'esprit désigne (fait « advenir ») les phénomènes à l'expérience sous l'aspect relativiste. C'est du jeu de l'interdépendance entre l'esprit et la vacuité que l'expérience de la matérialité émerge tel un monde autonome.

Le caractère « déterminant » de l'ainsité ne se définit pas en termes d'être ou d'entité (sous-entendu dotée d'une puissance créatrice à l'origine du monde). Ce qui est « déterminant », c'est le vide de réalité, de caractère et de modalités propres à l'expérience de la « matérialité » ! Plus précisément, c'est parce que la vacuité est libre de tous les extrêmes qu'elle est «déterminante» des possibilités de (toutes les) manifestations phénoménales sous lesquelles l'esprit en fait la désignation... relativement à ses propres capacités !

Tout ce qui existe dans cet univers, des lois de la physique précisément calibrées par les «constantes cosmologiques » sur des valeurs qui définissent la forme de l'existence matérielle telle que nous la percevons, aux modalités particulières de la concrétude sous lesquelles l'esprit fait l'expérience de la « matérialité », tout est ultimement libre « d'élaborations conceptuelles » et... conventionnellement l'expression phénoménale d'une désignation de l'esprit (voilé) ! Tel se comprend le sens selon lequel la vacuité des phénomènes est sans discontinuité à la vacuité de l'esprit, mais pas sans absence de discontinuité entre leurs aspects relatifs, chacun étant constitutif d'un isolat nominal et conventionnel...

Il ne fait pas sens d'affirmer la réalité de « l'esprit seul » à l'appui de l'affirmation selon laquelle les phénomènes n'ont d'existence que comme désignation. En vérité ultime, il ne fait tout simplement pas sens d'affirmer l'existence de quoi que ce soit de « réel » (la vacuité est vide de vacuité), comme il ne fait pas sens d'inférer l'irréalité de l'ainsité (le vase n'est pas vide de lui-même). Ultimement sans discontinuité et relativement sans (absence) de discontinuité, c'est de cette manière que nous devrions penser la vacuité des phénomènes.

Toutefois, cela semble un fait avéré qu'il y existe dans l'univers des choses qui sont valables «toujours, partout et pour tous les êtres » c.à.d. indépendamment de tout esprit, telles que la logique, les mathématiques, les lois de la physique, les « constantes cosmologiques », etc. Cette universalité sous-entend que ces choses existeraient sans être désignées par l'esprit. Comment l'expliquer ?

« L'universalité » n'est pas la preuve que les mathématiques pures relèvent de l'être propre d'un absolu sous l'acception duquel la vacuité se concevrait comme une base ou une entité propre et indépendante. Il n'y a « d'absolu » que pour l'esprit dont la « vue extrême » de l'être lui fait croire la réalité de sa désignation en l'absence de la réalisation de son caractère véritable.

Certains choses auraient un caractère « absolu » si la manière dont l'esprit en fait l'expérimentation était « la seule manière possible » qu'elles ont d'être désignées, laquelle correspondrait de fait... à leur nature propre ! Ou, exprimé autrement, si leur désignation impliquait un degré précis de purification karmique combiné à un degré précis d'accumulation de mérites de telle sorte à ce que leur élaboration conceptuelle puisse s'établir en « concordance cognitive » avec l'ultime.

Au vu de l'équation énoncée plus haut, il n'est pas contradictoire que l'esprit fasse la « désignation» (en termes relatifs) de phénomènes dont l'existence paraisse indépendante. Ce qui distingue les phénomènes qui présentent un caractère « universel » de ceux qui revêtent un caractère «variable », c'est que leur « invariabilité » aux catégories des êtres du samsāra témoigne d'une « insensibilité » au karman qui est révélatrice d'un autre type (ou déclinaison) de désignation de « l'expérience conventionnelle » de la matérialité...

La causalité karmique ne s'applique pas à tout dans l'univers, seulement à nos actes. Les principes de la géométrie comme les règles de l'arithmétique sont invariables « en dehors de toute analyse » pour tous les êtres du samsāra car ils ne sont pas causes de karman. Ce n'est pas le fait de poignarder quelqu'un trente six, vingt-huit, douze ou une seule fois qui entraînera la maturation d'un karman négatif, mais l'intention, la rage et la satisfaction déployées à le faire !

Ce n'est pas l'usage qui est fait des mathématiques pour construire des armes, mais l'intention de nuire et le passage à l'acte qui sont déterminants du karman. Être un génie des maths ou manipuler parfaitement la logique des Svatantrikas ne vous permettra pas plus d'accumuler des mérites et d'atteindre le nirvāna ! Si les universaux de la physique reflétaient un caractère karmique, l'existence de l'univers serait le résultat du seul karman (noir et blanc) des êtres migrateurs. Le monde entier n'aurait d'existence qu'en tant que manifestation de nos tendances habituelles. Il n'y aurait rien là-dehors, aucune « base commune », pour partie déterminante de la réalité conventionnelle. Il n'y aurait rien que « l'esprit seul » !

Pour autant, s'agissant de nos vies, le karman est déterministe des modalités sous lesquelles nous faisons l'expérience de la « matérialité ». Nous croyons à des degrés divers que « rien n'arrive pas hasard », mais nous n'avons pas idée à quel point notre « existence samsārique » est conditionnée ! Non seulement nos décisions sont induites par nos karman positifs et négatifs, mais les choix qui se présentent à nous relativement aux événements auxquels nous sommes confrontés, sont, à l'instar de notre vie, le résultat d'un « karman de projection » et d'un «karman de résultat » de nos actes passés !

Pour quelle raison les modalités sous lesquelles nous faisons l'expérience de la « matérialité » revêtent-elles le caractère particulier que nous leur connaissons ?

A l'instar de la relativité, sous une perspective restreinte au référentiel de la personne, les événements apparaissent « déclencheurs » d'un karman arrivé à maturation. Sous une perspective plus générale, la soumission de notre existence individuelle à la « loi de causalité » (qui emporte la définition du caractère des modalités catégorielles sous lesquelles nous faisons « l'expérience de soi ») entraîne que l'existence des phénomènes comme « désignation par l'esprit » s'en trouve, elle-même, être... l'expression de notre karman !

Les êtres de chaque catégorie du samsāra co-créent un monde à partir de leurs tendances et empreintes karmiques. Puisque nous subissons la souffrance, nous pouvons en déduire que nous ne possédons pas une souveraineté de décision ! S'il en était autrement, pourquoi ne créerions-nous pas un monde de bonheur ? C'est parce que la souffrance est régie par (le principe de correspondance de) la loi de causalité que les modalités sous lesquelles nous éprouvons la rétribution des fruits des actes que nous avons fait subir aux autres revêtent la forme des modalités sous lesquelles ils ont eu eux-mêmes a en éprouver la souffrance.

Autrement dit, l'existence du monde des phénomènes relatifs « tout entier » est désigné par l'esprit (sur la « base commune » de la nature d'un réel ultime vide de réalité propre et vide (de réalité propre) de la vacuité de l'esprit), mais une partie seulement de cette « désignation » est déterminé par le karman des êtres sensibles, l'autre recouvre les universaux « transcendants » les six catégories d'êtres du samsāra, sans pour autant en constituer une septième !

Le déterminisme karmique présente des gradations. En sa « relativité restreinte » (à la personne), le karman, c'est au sens propre l'acte qui produit un fruit ou « rétribution » correspondant à la nature de cet acte - relativement à un délai de maturation proportionnel à sa gravité -. Les empreintes karmiques se déposent sur notre « continuum de conscience » et nous conditionnent à reproduire sans fin, de vies en vies, les mêmes actes causes de souffrance ou de bonheur.

Dans sa « relativité générale », le karman présente la forme des « douze liens d'interdépendance » dont l'activité est conditionnante de l'enchaînement des êtres migrateurs dans le cycle des renaissances et des morts, déterminante de la « catégorie » d'êtres du samsāra dans laquelle ils reviennent à l'existence, et qui définit les modalités sous lesquelles ils font l'expérience de la «matérialité » et conséquemment éprouvent les fruits de leur karman individuel noir et blanc.

Chacune des six catégories correspond à une émotion perturbatrice : l'orgueil pour les dieux ; la jalousie pour les demi-dieux ; la confusion ou l'ignorance pour les animaux ; le désir-attachement (doute, « vues fausses » et « vues erronées ») pour les humains ; l'avarice pour les êtres avides ; l'aversion, la colère pour les êtres infernaux. Le même type d'acte entraînant les mêmes effets, il s'ensuit que le karman individuel conduit les êtres à partager un même référentiel dans lequel ils éprouvent l'expérience de la « matérialité » sous les mêmes modalités catégorielles de sensations de douleur, de plaisir, de souffrance, de bonheur, etc. C'est seulement du fait de la convergence de l'expression du karman des êtres à l'épreuve de leurs actes qui le fait apparaître «commun ». La cause de sa rétribution quant à elle n'a en aucun cas un caractère « collectif ».

Le fait d'être confronté aux mêmes types d'événements, de notre naissance à notre mort et de vie en vie, relève du karman « général », tandis que le fait de réitérer les mêmes décisions dans les mêmes circonstances relève du karman « restreint » (individuel). Et puisque les êtres subissent une même expérience pour une même rétribution, leurs « trajectoires karmiques » se croisent. Ainsi, au sein du même « référentiel d'expérience », les êtres sont les uns pour les autres les déclencheurs de la rétribution de leur karman individuel.

A considérer ces entrecroisements, l'on pourrait voir là un réseau qui étend ses ramifications au monde dans sa totalité jusqu'à penser que le karman est le seul et unique déterminant de la réalité (relative) que nous vivons... Une telle vue fait écho à la conception judéo-chrétienne d'un univers régit par un Dieu tout-puissant qui, pour chacun, a « un plan dont les voies sont impénétrables » (sous-entendu, seule l'omniscience de ce Dieu tout-puissant est capable d'embrasser l'infinie complexité de l'infinie combinaison des destinées individuelles).

Croire que le monde « tout entier » est karmique, c'est voir l'entrecroisement des trajectoires de vie des êtres migrateurs comme formant un « réseau » existant... intrinsèquement ! Or, ces relations sont ultimement vides de réalité propre. Le déterminisme surgit de l'abstraction de l'un à la vue du multiple. Plusieurs personnes vivent la même expérience sous les mêmes modalités, cela traduit leur relativité à une catégorie du samsāra ; elles y réagissent de la même manière, la similarité de leurs karman. « Lorsque six êtres regardent un verre d'eau, qu'est-ce qu'ils voient ? Six personnes ayant une éducation semblable et une histoire commune peuvent regarder et dire que c'est de l'eau et voient de l'eau » EVM-366.

Mais, lorsque ces six êtres ne partagent pas le même référentiel, il n'est plus question d'une perception relative à leurs organes sensoriels et à leur instrument de cognition, mais de l'ontologie des phénomènes... Comment la matérialité d'un même phénomène peut-elle être expérimentée de plusieurs manières en même temps, sous des modalités différentes à des catégories différentes d'êtres et donc sur une « base de désignation » différente ?

Si l'on considère qu'un homme voit le verre remplit d'eau, qu'un être famélique le perçoit remplit de sang alors qu'un dieu y voit du métal fondu, le verre ne peut, logiquement et physiquement, posséder plusieurs réalités en même temps ! L'on pourrait avancer que chacune équivaut à une dimension ou à un univers - six branes dans la « théorie des cordes », chacune possédant sa propre fréquence de « résonance quantique » -, mais il ne s'agirait pas là du même phénomène.

Parce que leur existence est, ultimement, vide de réalité propre, les phénomènes ne sont pas contraints par les limitations d'un substrat intrinsèque à revêtir un caractère singulier et à induire une expérience de « matérialité » unique. Mais, pouvons-nous inférer du fait que les phénomènes sont, ultimement, sans discontinuité avec la vacuité et sans (absence) de discontinuité relative, que la vacuité peut « revêtir » plusieurs apparences simultanément ?

Et pourquoi ne le pourrions-nous pas ? Qu'est-ce qui (nous) fait obstacle à saisir un même phénomène sous l'expérience de modalités différentes outre... nos voiles qui nous empêchent de réaliser le sens profond de la vacuité, c.à.d. le fait que la phénoménalité surgit du vide de leur réalité propre ? Serait-ce là que nous confondrions « vide d'existence véritable » et « vide de soi-même » ?

Jésus a-t-il vraiment changé l'eau en vin où a-t-il fait saisir à son entourage la vacuité du contenu de leur coupe de sorte à ce que chacun puisse faire l'expérience de l'eau comme du vin ? « Vide d'existence véritable » s'entend comme ce qui est là-dehors (à l'esprit) ne peut être définit, ultimement, en termes de « vues extrêmes » (de l'eau ou du vin ; rien que du vide ; à moitié de l'eau et à moitié du vin ; ni de l'eau ni du vin). « Vide de lui-même » s'entend comme le fait que ce qui se saisit là-dehors n'est pas vide... des modalités relatives au référentiel sous lequel nous en faisons l'expérience.

Dès lors que l'on renonce à la croyance dans la réalité propre des choses et que l'on adopte la perspective de la relativité (de l'ainsité), il devient alors possible de comprendre comment les êtres peuvent faire l'expérience de la « matérialité » sous des modalités différentes... En-deçà de «l'horizon des événements » d'un trou noir, un observateur qui mesure le déplacement d'un vaisseau spatial situé au-delà obtiendra un résultat égal à zéro, alors qu'un observateur se trouvant dans ce vaisseau obtiendra une mesure non nulle (il n'est d'ailleurs pas plus étonnant de faire l'expérience de deux phénomènes différents sous des mêmes modalités, comme dans l'expérience de pensée de l'ascenseur d'Einstein...).

C'est parce que l'existence relative des phénomènes est (ultimement) sans discontinuité avec leur vacuité d'existence propre que les modalités sous lesquelles les êtres en font l'expérience (elle-même relative à la base de désignation du référentiel de « l'horizon des événements » de leur catégorie samsārique) sont sans (absence) de discontinuité, de sorte que l'existence d'un même phénomène peut s'éprouver sous des matérialités plurielles !

Voyons la chose sous un autre angle. Le monde qui nous entoure n'est pas une structure autonome qui de par sa réalité intrinsèque définirait les conventions sous lesquelles nous faisons l'expérience de la « matérialité » constitutive de la nature propre de son être, mais un « référentiel » partagé par les êtres d'une même catégorie, voisin de cinq autres « mondes », invisibles à nos voiles.

La notion de « voile » s'entend ici comme un synonyme « d'expérience de la matérialité ». La manière dont les choses nous apparaissent (la forme sous laquelle nous les expérimentons) est exclusive de toute autre expérience. La concrétude occulte tout autre ressenti à l'exception de celui dont elle nous communique l'expérience. Exprimé ainsi, l'on pourrait croire qu'en dehors de la « base de désignation » des phénomènes, tout n'est qu'illusion et qu'il n'y a « rien que l'esprit » ou le néant ! Or, il existe des êtres qui ne sont pas subordonnés aux catégories du samsāra... Comment les Bouddhas qui ont réalisé la vacuité perçoivent-ils le monde ayant coupé « la racine du samsāra », la saisie (inné) du soi, laquelle rend possible l'expérience de la matérialité sous les modalités de la catégorie d'êtres dans laquelle nous a projeté notre karman ?

N'ayant plus de karman, les Bouddhas sont libérés de toutes souffrances, mais aussi... de toute forme d'expérimentation ! Or, il est possible de devenir Bouddha de son vivant c.à.d. en ayant toujours des agrégats corporels dont les modalités de manifestation (d'incarnation) sont relatives... au « karman projectif » en cette vie ! De plus, après leur paranirvāna « moment de la cessation de l'existence des cinq agrégats » DEB-448, les Bouddhas peuvent choisir de revenir sous la forme de l'une quelconque des catégories d'êtres du samsāra pour leur venir en aide.

Voyez cette forme dans les contours de la roche. Le visage qui s'y dessine n'est pas réel, il n'a d'existence que relativement à la « désignation » que votre esprit en fait. Cette illusion, qui vous fait interpréter une forme aléatoire pour une forme connue, s'appelle la paréidolie. Du point de vue philosophique du « matérialisme réaliste », cet artifice s'appuie sur une « base commune » en regard de laquelle votre perception vous fait voir comme réel... le fruit de votre imagination !

Voyez maintenant ce paysage comme un rêve à la co-production duquel vous participez avec d'autres esprits. Puisqu'un rêve est le produit de l'esprit, il n'y a rien là-dehors, pas de « base commune » extérieure à partir de laquelle votre esprit extrait ce visage de la roche. Du point de vue du Cittrāmatra, « l'esprit seul » est réel, tout le reste n'est qu'une fiction sans autre consistance que celle de l'expérience que votre esprit vous en donne à éprouver sous des modalités spécifiques à votre catégorie samsārique.

Considérons maintenant la « voie du milieu » ou la perspective philosophique du Mādhyamika Prāsangika pour lequel le monde est comme un rêve ou comme une illusion. Dans ce cas, il y a bien quelque chose là-dehors qui, sous l'angle réaliste, nous apparaît comme si cela existait intrinsèquement et de manière autonome. La roche semble posséder comme un être propre et des caractéristiques propres qui semblent définir les modalités sous lesquelles nous en percevons la forme. Or, l'ainsité du monde et de notre esprit sont non-soi, vides de réalité propre. Bien que notre esprit, l'expérience des phénomènes et ces derniers apparaissent comme, relativement, distincts sous la « vue extrême » de l'être, la nature de toutes choses est, ultimement, sans discontinuité !

- Fermez les yeux et visualisez l'image du Bouddha dans votre « conscience mentale », puis rouvrez les yeux tout en superposant cette image par-dessus la perception du monde que vous donne votre vue. Considérez maintenant tout ce que vous voyez est analogue... Émulez en vous le sentiment que le monde et cette image mentale sont sans distinction. Sous la vue du soi de votre esprit, tout vous apparaîtra alors de la même essence... que l'esprit ! Revenez à un état neutre où vous rétablissez leur dualité, puis émulez en vous le sentiment que cette image mentale acquiert la réalité physique des objets qui vous entourent. Sous la vue du soi des phénomènes, tout vous apparaîtra alors de même nature... que la matière, y compris l'esprit comme produit de l'activité du cerveau !

La réalisation de la vacuité n'est pas dans la saisie d'un être, elle ne procède pas de la pensée «par objet » ni de la pensée d'un sujet, elle est au-delà du par-delà de tout concept, de toute conception, de tout point de vue réifiant l'éternalisme ou le nihilisme. Lorsque l'on saisit que les phénomènes sont, ultimement, sans discontinuité à l'esprit, toute dualité entre être et non-être, soi et non-soi, existence et non-existence, se dissipe. Le sentiment de réalité, la sensation de concrétude, l'expérience de la matérialité, induits des « vues extrêmes » s'évanouissent pour laisser placer à l'ainsité ! Il ne fait plus sens de penser en termes de sujet et d'objet. La réalisation de la vacuité épuise la rationalité par la « transcendance » du conceptuel, « dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni discrimination, ni formation, ni conscience (...) ni objets tangibles, ni objets de la vue, ni objets de conscience, ni objets de l'esprit et ainsi de suite jusqu'à ni objets de la conscience » EPS.

Ce passage du soutra du cœur signifie que ces « objets » sont de l'ordre de la réalité conventionnelle et que leur expérience, les modalités sous lesquelles les êtres migrateurs les perçoivent (et celles sous lesquelles ils s'éprouvent eux-mêmes « sujet conscient ») sont conditionnés par (l'activité de) leurs agrégats. Or, si l'agrégat de la forme est déterminant des «objets tangibles » lesquels nous communiquent les modalités de l'expérience de la « matérialité », cela fait de rūpa une « base de désignation » commune, existant en propre, ce qui est contradictoire à leur vacuité ! La chaîne de causalité doit donc se lire dans le sens inverse. Le type d'expérience, c.à.d. les modalités sous lesquelles les êtres sensibles font l'expérimentation des phénomènes (et y compris de leur propre conscience) sous forme « d'objets », constitue le «référentiel samsārique » dont nos agrégats sont... la manifestation relative !

De la sorte, le lien entre le type d'expérience, la catégorie « d'objet » sous laquelle elle est émulée et l'agrégat qui en résulte, se déclinent ainsi : 1 l'expérience de la « matérialité » définit les modalités des « objets tangibles » (la concrétude, etc.), lesquelles s'expriment sous l'agrégat de la forme (rūpa) ; 2 la « sensorialité » définit les « objets de la vue » (consciences sensorielles), lesquelles s'expriment sous l'agrégat de la sensation (vedanā) ; 3 « l'intentionnalité » (perception) définit les « objets de la conscience », lesquelles s'expriment sous l'agrégat de la discrimination (samjnā) ; 4 la « conceptualité » définit les « objets de l'esprit » (les pensées) lesquels s'expriment en formations (élaborations mentales, samskāra) ; 5 la « conscientialité » définit les « objets de la conscience » (mentale) lesquels induisent le sentiment de (l'agrégat de) la conscience (connaissance ou vijnāna).

Pourquoi n'y a-t-il que cinq agrégats ?

A cause des cinq manières par lesquelles [l'idée de] Soi (ātman) fait son apparition : Soi comme appréhension physique, Soi comme expérience, Soi comme expression, Soi comme facteur de tout bien et de tout mal, et Soi comme la base de tout cela TGVS1-22

La nature des phénomènes - dont nous faisons l'expérience sous les catégories de l'espace (état, lieu, apparence) et du temps (naissance, durée, cessation) dans la relativité du référentiel de (la «base de désignation » de) l'esprit, qui inspire le sentiment de « matérialité » - est vacuité. « La vacuité n'est autre que forme »... sensation, discrimination, formation, conscience. Les cinq skandas qui sont eux-mêmes vacuité, « complètement vides de nature inhérente (...) n'ont pas de caractéristiques, ne sont pas créés, ne cessent pas, n'ont pas d'impuretés, ne sont pas sans impuretés, ne diminuent pas, n'augmentent pas » EPS.

Cela ne fait pas de la « base de désignation » de l'esprit une réalité ! Ultimement vide de réalité propre, l'esprit n'a pas de nature ni de caractère propre. Les modalités sous lesquelles nous expérimentons la « conscientialité » - ce sentiment à travers la réflexivité duquel nous nous percevons comme « sujet » versus la « matérialité » dont le sentiment nous fait percevoir le monde comme objet - sont, mutuellement, interdépendantes causalement.

Dans la vacuité, il n'y a ni objets, ni organes sensoriels, ni facultés de perception, ni contenu mental (pensées, idées, concepts, images, rêves, etc.). L'esprit, la désignation et l'expérience de cette désignation sont vides de réalité propre et de caractère causal. Dans la vacuité, agrégats, objets et expériences sont sans discontinuité et de fait sans « flèche du temps » ! C'est seulement sous l'angle relativiste qu'ils sont vus comme des « isolats » existant intrinsèquement et de manière indépendante en opposition dualiste (laquelle fait apparaître les cinq agrégats déterminant de leurs « objets », lesquels apparaissent déterminant d'un sentiment correspondant, « matérialité » versus « conscientialité », etc.).

Quand la matière (rûpa) naît, seul du vide (sūnya) naît ; quand la matière périt, seul du vide périt. Quand les formations (samskāra) naissent, seul du vide naît ; quand les formations périssent, seul du vide périt.

Il n'y a pas ni âme (ātman), ni individu (pudgala), ni esprit (jīva). Il n'y a qu'un être de nom et de convention résultant d'un complexe de causes et de conditions. Les profanes poursuivent un nom à la recherche d'une réalité TGVS-478

Et pour cause puisqu'il ne peut y avoir « d'expérience » par définition relativiste sans « objets » qui paraissent « réels » en interdépendance avec un « sujet » qui s'apparaît lui-même comme étant «réel ». L'on pourrait penser que le monde extérieur est le lieu d'une expérience plus propice à approcher le non-soi des phénomènes et que la méditation serait, a contrario, l'état le plus favorable pour appréhender le non-soi de la personne. Or, ce qui importe, ce n'est pas l'endroit ou le contexte, ni ce qui est mis en relation, mais la possibilité même d'une interaction inhérente à la nature véritable des choses, interdépendante et vide.

La conception Cittrāmatra n'est pas la vision définitive de la vacuité, mais elle présente un caractère logique sur le point que la réalité de l'esprit, en l'absence de réalité extérieure (tout est esprit), est posée comme « base de désignation » des phénomènes. La conception Mādhyamika Prāsangika admet l'existence de quelque chose là-dehors et de quelque chose là-dedans, mais... qui ni ne sont pas réels (connaisseur, connaissable et connu sont d'ordre phénoménal et donc vides de réalité propre) ! Or, dire que les phénomènes adviennent à l'existence par nature relative sur une « base de désignation » elle-même relative ne revient-il pas à affirmer la réalité propre du relatif comme essence nouménale ?

L'on peut s'étonner quant au caractère paradoxal (voire ironique) de devoir faire l'expérience de «l'incarnation » (du soi des phénomènes et de la personne) pour réaliser... leur non-soi ! Outre le fait que ce ne soit pas une expérience volontaire, puisque nous sommes sous l'emprise de la saisie (innée) du soi depuis des éons sans commencement, l'interdépendance et la vacuité ne se conçoivent pas l'une sans l'autre. Réaliser l'ultime, c'est (aussi) expérimenter le relatif !

C'est parce que « la forme (est) vacuité » que les êtres migrateurs perçoivent et font l'expérience de la « matérialité » d'un (même) phénomène de (six) manières ou « référentiels samsāriques » différents. Et c'est aussi parce que « la vacuité n'est autre que la forme » que l'esprit peut expérimenter la « matérialité » d'un objet comme un « isolat » relativiste en opposition dualiste à l'isolat relativiste de la « conscientialité ». Le nirvāna est le samsāra. « Réaliser » la vacuité ne fait pas mourir l'un en faisant naître l'autre. Incréés ils ne sont jamais nés ! Mais, conduit à « voir simultanément les apparences n'obscurcissant pas la vacuité et la vacuité n'empêchant pas les apparences » MHM.

Devenir un Bouddha, ce n'est pas se décorporer, « sortir de la matérialité », pour flotter (éternellement) dans un état purement éthéré de béatitude extatique ! Ce n'est pas que les Bouddhas possèdent un « corps d'essence » (Dharmakāya), un « corps de jouissance » (Sambhogakāya) et peuvent prendre à l'envie un « corps d'émanation » (Nirmānakāya) pour aider les êtres migrateurs. La matérialité ne se conçoit pas en termes « d'être », mais d'une expérience (intriquée à celle de la « conscientialité ») visant à comprendre et à réaliser la vacuité.

Les Dharma sont pareils :

1. à une magie ;

2. à un mirage ;

3. à la lune réfléchie sur l'eau ;

4. à l'espace ;

5. à un écho ;

6. à une ville de Gandharva ;

7. à un rêve ;

8. à une ombre ;

9. à un reflet dans un miroir ;

10. à une création TGSV1-384

Nous ne pourrions pas faire l'expérience de la concrétude du sol sur lequel nous marchons, des portes que nous actionnons, des objets que nous touchons, si nos agrégats ne nous apparaissaient pas comme possédant eux-mêmes un caractère concret. La saisie innée du soi (la vue de « l'ensemble périssable »), nous fait percevoir de manière palpable et tangible, la solidité, le poids, la fermeté des objets comme s'ils appartenaient à la nature d'une « matérialité » réelle, c.à.d. dont le caractère intrinsèque définit les modalités de leur expérience.

Même si les phénomènes naturels et artificiels peuvent se saisir sous les mêmes modalités «matérielles », se décrire avec les mêmes équations mathématiques, se mesurer selon un même système de références, entre le toucher de matériaux fabriqués par l'homme et le toucher de la pierre brute, entre marcher en ville et randonner en forêt, l'expérience de la « matérialité » est... différente !

Il peut paraître plus facile de saisir le non-soi des phénomènes, en modulant notre regard de façon à voir bâtiments et édifices « comme un décor », « comme une croûte de sel », « comme un rideau d'eau », « comme un voile de fumée » que de saisir le non-soi de la personne des êtres sensibles. En fait, c'est l'inverse ! « Tant qu'on sait que [l'agrégat de] la forme est comme une bulle [d'eau], on sait que le soi [de la personne] n'existe pas vraiment. Cela suffira pour comprendre le soi inné individuel, mais comprendre le soi inné des phénomènes est plus difficile parce qu'on doit aller au-delà des quatre extrêmes » EVM-364.

Sous la vue de l'être, qui établit un dualisme entre « objets tangibles » et « objets de la conscience (mentale) », l'apparence exclusive de leur caractère induit une opposition qui semble irréductible. Cependant, si nous analysons attentivement notre propre conscience sous l'éclairage de l'ainsité (sous lequel les apparences se révèlent vacuité), la frontière entre la sensation de la « matérialité » et le sentiment de la « conscientialité » se dissout dans le vide de réalité propre....

Il n'y a pas d'objet sans conscience (de sentiment de « matérialité » qui ne soit enchâssé dans le sentiment de « conscientialité »), dont la réflexivité forme une « boucle étrange » sous l'émulation de laquelle la conscience se saisit comme si elle était réelle, condition sine qua none de la saisie de son objet.

Comparaison numéro 5

Dans une vallée étroite, du son naît un autre son, nommé écho. L'ignorant croit qu'il y a un homme qui répète ses paroles, mais le sage sait bien que l'écho n'est pas dû à une tierce personne et que c'est uniquement par répercussion du son qu'il y a un son nouveau nommé écho TGVS1-395

Cette réverbération (réflexivité) ne permet toutefois pas, à elle seule, d'expliquer comment l'esprit peut saisir la « matérialité » via sa propre « conscientialité », car en bouclant sur elle-même son feed-back entraînerait une récursivité à l'infini ! Si nous pouvons faire l'expérience différenciée des « objets tangibles » sous les modalités de l'expérience des « objets de la conscience », c'est parce que leurs sentiments respectifs sont émulés par des « vues (mentales) virtuelles » elles-mêmes distinctes et, subtilement, enchâssées.

Comparaison numéro 9

Comme le reflet dans le miroir ne provient pas du miroir, ni du visage, ni de la personne qui tient le miroir, ni de lui-même ; mais il n'est pas sans causes-et-conditions (...) Il en va de même pour les Dharma : ils ne sont pas produits par soi, ni par autrui, ni par les deux ensemble ; mais ils ne sont pas sans causes et conditions TGVS1-405

A l'instar du reflet d'un visage dans un miroir, du reflet de la Lune sur un lac, de l'ombre du bâton, les phénomènes en apparence se superposent, se confondent et semblent ne faire qu'un. Nous les savons exister distinctement et nous savons aussi qu'on ne peut les dissocier sans dissiper l'illusion de leur unicité !

Le connaisseur de l'esprit s'éprouve pareillement « conscient de soi » en relation d'interdépendance à une « vue virtuelle » qui lui en confère le sentiment, mais qui dans le même moment fait du sujet son propre objet en l'enchâssant dans une « vue virtuelle » imbriquée qui lui inspire, soit l'expérience de la « matérialité » (s'agissant d'un « objet tangible » perçu comme réel), soit de la « conscientialité » (relative à un « objet de l'esprit » conçu comme d'essence nouménale).

Chaque nuit, au sein de la même expérience paradoxale, dans les plissements de la conscience endormie où tout se mêle sans jamais se confondre, le rêve uni et distingue en ses modalités, le rêveur, le monde onirique et les actions du rêveur faites en rêve. « Bien que les conditions [constituées par] les cinq objets des sens fassent défaut, les conditions [nécessaires à la production] des Dharma naissent par l'efficacité de la réflexion et de la pensée » TGVS1-402.

Comparaison numéro 7

Dans le rêve, il n'y a pas de réalité et pourtant l'on croit à la réalité des choses vues en rêve (...) De même l'homme, par la force du sommeil de l'ignorance, croit à l'existence de toutes sortes de choses qui n'existent pas (le moi et le mien) TGVS-400

Bien que différencié, ce qui est vu en rêve n'est pas un « monde parallèle », indépendant et autonome, riche d'une multitude de détails et stable pendant toute la durée du rêve (y compris après si l'on y voit une autre réalité), mais le produit de notre imaginaire onirique. Par ailleurs, le rêve n'a pas de précision ni de netteté absolues (celles-ci semblent entourer le rêveur comme une sorte de bulle limitée à son champ d'action immédiat) et les choses vues en rêve se dissipent et se dissolvent aussitôt passés leur séquence onirique.

Ce qui confère aux « objets du rêve » un caractère en apparence manifeste (sous les modalités de l'expérience de la « matérialité »), c'est la « force du sentiment » dont le rêve est le produit, à l'instar de notre existence en tant que projection de nos karman noir et blanc. « Le caractère des Dharma, c'est le vide (sūnya). L'ignorant produit à leur endroit toutes espèces de passions, cause et condition d'actes corporels, vocaux et mentaux [jusqu'à l'accumulation de la masse des doubleurs] lesquels sont la cause d'une nouvelle existence » TGVS-388.

Quel est ce « sentiment (inné) du moi » dont il nous faut réaliser la vacuité ?

La « conscientialité », le sentiment d'être conscient (d'être conscient) de soi, est à distinguer du «moi psychologique » (se reconnaître à travers des souvenirs identifiés comme nôtres) dont il est facile de saisir qu'il s'agit d'une construction volatile car elle repose sur l'interprétation de la mémoire. La personne (pudgala) est un ensemble de traits de caractères rattachés à une somme de souvenirs, dont l'altération de la mémoire n'inhibe pas le sentiment implicite de se saisir conscient de soi (causal de l'affirmation de s'énoncer « sujet »), qui fait se dire « je », « moi » et (sous l'emprise des émotions) revendiquer « mon, mien ».

La difficulté de la réalisation de la vacuité est de s'abstraire des « vues extrêmes » (être ; non-être ; être et non-être, ni être ni non-être), c.à.d. de comprendre que pour saisir la vacuité, il faut parvenir s'extraire du « référentiel de la pensée conceptuelle » en-dehors duquel... il n'y a plus aucun objet que la pensée puisse saisir ! S'agissant de la conscience de soi, la difficulté d'en réaliser la vacuité est de comprendre que pour saisir le vide de réalité propre de son sentiment, il faut s'abstraire du «référentiel phénoménologique » en-dehors duquel la conscience de soi est... vide du sentiment de la conscience de soi !

La conscience de soi se ressent comme un sentiment (induit par une « vue (mentale) virtuelle » à l'émulation de laquelle l'on s'éprouve « conscient »). Or, le sentiment d'être « conscient de soi » est vide de la réalité de tout objet, base ou substrat propre de l'ordre de la conscience de soi ! «Le niveau inférieur, bien qu'il soit entièrement responsable de ce qui se passe, est sans rapport avec le résultat [statistique]. C'est un fait à part entière, à son propre niveau » LOOP-51.

Dire que la conscience de soi est un sentiment est une manière d'argumenter en utilisant un désignant pour essayer d'en comprendre la singularité. Ce n'est pas sa nature, ce n'est qu'un nom ! Croire que les mots désignent les choses comme si chacun d'eux existaient à part, de son propre côté, est... la « vue extrême » de l'être ! Vides de réalité, les phénomènes n'ont pas plus de nom que de caractère propre, lequel « nom » n'a pas de réalité transcendante à ce qu'il désigne. « Vous recherchez un ātman réel, celui-ci est [ultimement] inexistant ; ce n'est qu'une désignation (prajñapti). Il existe en raison [de l'interdépendance] de diverses causes et conditions, en tant que nom et convention (nāmasamketa) » TGVS1-508.

« Désigner », « dénoter », « nommer » consiste en l'opération de l'agrégat de la discrimination (samjnā) qui associe à la sensation (vedanā) d'une forme (rūpa) un concept (issu des formations mentales, samskāra) qui le rend manipulable par la pensée par objet. Toutefois, exprimé ainsi, l'on peut croire que le mot existe à part, différentiellement, de l'existence de la chose qu'il désigne. Or, ultimement, le « désignant » est sans discontinuité au « désigné », et sans absence de discontinuité relativement à l'esprit qui en fait la désignation. « Prajñapti est une construction fictive [différenciée, n'existant que nominalement] sans rapport avec la réalité ultime [non différentielle, au-delà de la parole et de la pensée] » laquelle s'entend comme « ce qui est dépourvu de multiplicité verbale[i] ».

Au contact du monde extérieur, des objets qu'il contient et des phénomènes qui s'y déroulent, lesquels semblent exister en propre, il est difficile de saisir que « les phénomènes n'ont d'existence que comme simple désignation par l'esprit », mais songez à la manière dont les idées prennent forme dans votre esprit...

Les objets semblent parés de caractères propres (formes, couleurs, etc.), parce que notre cerveau construit une représentation mentale en un laps de temps trop court pour que nous puissions le percevoir. Lorsqu'une pensée naît dans l'esprit, ce peut être directement sous forme de mots (à l'instar de la sublimation[ii] de l'eau de l'état solide à l'état gazeux) ou d'une « protopensée » (sans forme), vague et informulée, qui exige un effort de concentration pour se condenser mentalement. A l'instant où l'indicible « s'incarne » en mots, l'on se surprend à se demander (particulièrement lorsque l'on pense en écrivant) si ce sont les pensées qui se muent en mots ou si la polysémie de ces derniers fait exister le sans-forme ?

A l'instar de l'observation en mécanique quantique, l'on peut croire que les mots provoquent la «décohérence » de la pensée en établissant la correspondance statistique la plus élevée entre le «signifiant d'un mot » et le sens de ce que l'on cherche à exprimer. Une hypothèse qui repose sur le postulat de la réalité... et des pensées et des mots, à part de leur propre côté. Ou, ne serait-ce pas plutôt le signifiant qui (de son seul côté et du fait de la polysémie du langage) constitue un potentiel statistique (« multiplicité verbale ») de signifiés en interdépendance desquels l'esprit, par un choix arbitraire, se fait le sélecteur de la pensée ?

Une hypothèse qui sous-entend que les pensées sont vides de réalité propre et qui paraît d'autant moins crédible qu'en notre fort intérieur nous sentons bien que ces « protopensées » dépourvues de forme ont une vie propre, et que par instinct elles cherchent à atteindre le seuil de la conscience en se recouvrant de mots sous peine de disparaître si elles ne sont pas aussitôt nommées. Cependant, n'éprouvons-nous pas pareil sentiment « d'intime conviction » quant au fait d'être conscient de soi (que nous érigeons en preuve de réalité), sans même savoir s'il est fondé de penser la conscience autrement qu'en termes de désignation ?

Ces « protopensées » nous paraissent exister de leur côté dans les profondeurs de notre esprit. Notre volonté de les exprimer en verbe, notre désir de les affirmer en parole, trouvent à s'apparier à la parure des mots tel un corps à se revêtir d'un vêtement dont la couleur lui sied particulièrement. Un mariage du mot à la pensée qui s'accompagne de la certitude de leur union parfaite... ou qui se traduit par une « dissonance cognitive » à leur dysharmonie ! Si les mots sont créateurs des pensées, quid du sentiment d'évidence à leur correspondance ?

Comparaison numéro 5

Avec des courbes et des droites, des fléchissements et des redressements,[Le son] qui va et qui vient manifeste le langage. Il n'y a pas là d'agent. Ce [langage] est une magie. Qui pourrait savoir Que ce squelette, ce paquet de nerfs, Peut produire le langage Comme un métal en fusion jette de l'eau ?

C'est pourquoi les Bodhisattva regardent les Dharma comme un écho TGVS-395

Lorsque j'emploie le mot « conscience » pour désigner le sentiment que j'ai d'être conscient ou le mot « émotion » pour décrire une impulsion (perturbatrice) qui m'anime et m'afflige, je sais de quoi je parle car je le ressens ! Si j'utilise les mots « bol de ramen » pour qualifier le fait d'être conscient, je sais avec évidence que ce n'est absolument pas le bon terme ! Lorsque je pense à un « bol de ramen », son image mentale me vient aussitôt à l'esprit (voire son goût à la bouche...).

Un mot suffit à évoquer un état d'esprit, un objet, une chose, un être, etc. Il nous semble si évident que les mots désignent si parfaitement ce qu'ils nomment que nous n'en percevons pas l'artifice et le prenons pour réalité. Nous ne voyons pas que cette « évidence » est... le résultat d'une reconnaissance ! « Pour nous, un visage est une personne qui regarde - nous voyons, pour ainsi dire, la personne à travers sa persona, son visage. Mais, pour le docteur P. il n'y avait pas en réalité de persona, ni extérieure, ni intérieure (...) Il lui arrivait de se demander, notamment en se rasant, si le visage qui le regardait était bien le sien, et, même s'il savait bien que ce ne pouvait physiquement pas en être un autre[iii] ».

Pensez à la couleur rouge. L'image qui se forme dans votre esprit est celle du rouge. Or, la couleur rouge n'existe pas dans la nature ! Ce qu'il y à là-dehors, c'est une longueur d'onde de la lumière dont, par convention, nous nommons « rouge » l'interprétation que notre esprit en fait. D'autre part, ce contenu phénoménologique est « privé », incommunicable. Il est impossible de savoir si la couleur mentale qui apparaît dans l'esprit d'une personne a la même couleur que dans le vôtre ! «Six personnes ayant une éducation semblable et une histoire commune peuvent regarder et dire que c'est de l'eau et voient de l'eau » EVM-366.

Comparaison numéro 10

Les produits de nirmāna sont sans substance fixe ; c'est seulement en tant qu'ils naissent de la pensée [de métamorphose] qu'ils ont une activité, mais aucun n'existe vraiment. Les nirmāna sont dépourvus de début, de milieu et de fin ; quand ils naissent, ne viennent de nulle part ; quand ils disparaissent, ils ne vont nulle part (...) Lorsque la pensée de métamorphose a disparu, la création disparaît TGVS1-411

Lorsque vous formez l'image mentale de l'eau dans votre esprit, le désignant qui l'accompagne, c'est le mot « eau » et vous êtes (absolument) sûr que c'est bien de l'eau dont il s'agit. C'est comme si le mot et la chose ne faisaient qu'un ! C'est encore le cas si vous pensez « water », « wasser », «acqua », etc.

L'impression que la pensée de l'eau existe en propre et que le mot servant à la désigner correspond à sa nature intrinsèque ; l'impression que le mot a une « réalité archétypale[iv] » et que la forme de la pensée sous laquelle il apparaît en est la déclinaison ; l'impression que l'eau et le mot qui la désigne possèdent tous deux une réalité propre ; ou encore l'impression que les deux sont non-existant : toutes ces vues sont extrêmes (être et non-être, être, non-être).

Parce qu'elle est vide de réalité propre une même pensée peut être visualisée et désignée de manières différentes, elles-mêmes vides de réalité propre. Un esprit avide qui pense « eau » voit l'image mentale du sang, un dieu qui pense « eau » celle d'un métal en fusion... Il est possible de changer l'image mentale de l'eau en l'image mentale du sang, non par glissement d'une image à une autre dans l'esprit, mais parce que la pensée et le mot sont, ultimement, sans discontinuité !

La raison pour laquelle les mots (vides de réalité propre) correspondent aux choses (vides de réalité propre) provient de l'habitude karmique des êtres à désigner les phénomènes par les mêmes mots. Vand, amanzi, wai ! Ces mots n'évoquent rien pour nous, mais pour les danois, les zoulous et les maoris, ils signifient (et évoquent la même image mentale), l'eau ! « Les êtres rétribués dans une existence [une catégorie samsārique] du monde matériel (rῡpadhātu) peuvent transformer les substances par la force de la concentration » TGVS1-410.

Une statue du Bouddha, l'image que nous formons du Bouddha dans notre esprit, les pensées que nous inspirent le Bouddha sont toutes, à des degrés divers, des représentations, et en tant que telles sont orientées. La protopensée du Bouddha, avant même de devenir un objet mental auquel nous attribuons une signification sous l'enveloppement de mots, nous est inspirée par nos «formations mentales » (samskāra) qui sont le reflet de nos empreintes karmiques.

Quelle est la caractéristique des formations ?

Construire est la caractéristique des formations. La nature de la formation est de former et de construire ; par elle l'esprit est dirigé vers les activités favorables, défavorables et neutres TGVS1-23

Cette pensée est une représentation voilée du Bouddha. L'idée que les pensées qui surgissent subitement en nous sont le reflet d'objets existant intrinsèquement de leur propre côté (dont elles prouvent la réalité), dont les mots captent le sens et transcrivent la nature exacte, est erronée ! Ce n'est qu'à force de pratiques d'épurations et d'accumulations que notre confiance dans les « trois Joyaux » s'éclaire, que notre discernement s'accroît et que notre sagesse se développe.

A mesure que nous disciplinons notre esprit (par la pratique de la méditation du « calme mental »), que nous développons notre sagesse (par la pratique de la méditation analytique de la « vision supérieure »), nous épurons les mots, les images mentales, les (proto)pensées, de leur caractère conditionné, en assainissant nos empreintes karmiques jusqu'au niveau le plus infra-subtil, pour ouvrir (et établir le connaisseur de) l'esprit à la « saisie (perception) directe » de la nature véritable des choses. L'image mentale d'un Bouddha qui se forme dans l'esprit se fait alors présence vraie, directe, pure. Ainsi, lorsque que les apparences (nominales et conventionnelles) n'obscurcissent plus la vacuité et que la vacuité ne masque plus les apparences, l'ainsité des mots, de la pensée et de l'esprit, se révèle sans discontinuité !

Ce n'est pas seulement de la « sphère mentale » (phénoménologique) dont il est question, circonscrite à l'activité interne de l'esprit c.à.d. la conscience d'avoir des pensées, de les traduire en mots, de les manipuler conceptuellement à l'aide des outils de la logique. C'est aussi la «sphère phénoménale » du monde extérieur, de la discrimination de nos perceptions au contact de l'agrégat de la forme !

De l'émergence de la pensée sous les modalités de la « conscientialité » (l'esprit qui s'expérimente sujet conscient à travers son objet), de la pensée formulée mentalement aux mots prononcés à haute voix, de la désignation par le langage parlé d'un phénomène à (l'expérience de la «matérialité » de) l'existence de ce phénomène comme « simple désignation de l'esprit », chaque phase de cette « chaîne de connaissance » (ordinaire) est ultimement sans discontinuité et relativement sans absence (c'est là la clé !)... d'apparence de discontinuité !

C'est une vue réductionniste de différencier les processus qui se produisent au sein de l'esprit des phénomènes extérieurs. La comparaison des Dharmas à un écho décrit la propagation du son, de sa formation dans l'appareil locutoire à son émission dans l'air jusqu'à ses répercussions sur les objets. L'analogie se limite à la physique du phénomène qui n'est que la « partie audible de l'iceberg » d'une « chaîne de causes combinées », laquelle implique... l'intention du locuteur à exprimer verbalement une pensée qui est le fruit... d'un processus interne à l'esprit précédé... par une impulsion karmique induite... par une empreinte sur le continuum de conscience dont l'origine est... sans commencement ! Réaliser sa vacuité, ce n'est donc pas seulement saisir que cet enchaînement est, ultimement, sans discontinuité, mais qu'il l'est aussi... relativement !

Au moment de la durée, la naissance et la destruction n'existent pas. Donc la durée appartient à quelque chose privé de naissance et de destruction. Mais une catégorie privée de naissance et de destruction n'existe pas. Les trois caractères ne peuvent se trouver dans une même catégorie en même temps. Qui pourrait prétendre qu'une même catégorie dure et périt au moment précis où elle naît ? TGVS1-66

Dire que cette succession de causes et d'effets est une « chaîne » est également une vision partiale ! Ce n'est pas seulement ultimement qu'il n'y a pas de début, pas de milieu et pas de fin, la réalité relative aussi est sans absence d'apparence de début, de milieu et de fin ! Puisque les phénomènes sont vides de réalité propre, il est illogique que leur « isolat » conventionnel puisse posséder une réalité tangible. « Quand dans l'absolu on dit qu'il n'y a pas d'existence réelle, on ne peut pas ré-établir l'existence réelle dans la vérité relative » EVM-386.

C'est ainsi ! Lorsque le voile de la « vue de l'être » n'obscurcit plus la vacuité sans discontinuité des Dharmas et que le voile de « la vue du non-être » n'empêche pas l'esprit de saisir les Dharmas sans absence (d'apparence) de discontinuité alors, de la pluralité des modes d'existence des six catégories samsāriques à la pluralité des modalités d'expérimentation des référentiels de pensée de la forme et du sans-forme, les « isolats » de la vérité ultime et de la vérité conventionnelle se fondent sans obstruction dans l'unité de l'ainsité, comme les ailes du colibri disparaissent dans la vélocité de son envol...

Sans la vérité relative, il est impossible de comprendre la vérité absolue. Le cygne a besoin de ses deux ailes pour voler jusqu'à l'autre rive, l'aile de la vérité relative et celle de la vérité absolue EVM-33

Dans la comparaison des Dharmas « au reflet de la Lune sur un lac », il s'agit de percevoir (sans obstruction) de l'apparence phénoménale à la vacuité de la Lune, du lac et de l'ensemble ; de voir (sans obstruction) de leur caractère réaliste à la vacuité de la vue ; de saisir (sans obstruction) des modalités réalistes à la vacuité de l'expérience de la « matérialité », (elle-même sans obstruction) des modalités subjectives à la vacuité de l'expérience de la « conscientialité » ; de réaliser (sans obstruction) de la phénoménologie du sentiment du soi à sa vacuité, et ainsi de suite jusqu'à la «Claire lumière » de l'esprit dont l'essence est vacuité.

Les textes décrivent dix comparaisons (upamāna) pour comprendre la vacuité. L'esprit reconnaît plus facilement l'impermanence dans une étoile (filante), une goutte de rosée ou un éclair, que dans une montagne, à notre « échelle » du moins, car lorsque l'on déplace la focale sur l'infiniment petit, toute dimension est abolie, tout n'est plus que mouvement (bouillonnement du « vide quantique»), pure virtualité. « Comment les dix points de comparaison ne sont-ils pas l'objet d'un jugement erroné [quant à la compréhension de la vacuité] ? Parce que ces dix points ne durent pas longtemps, qu'ils naissent et périssent facilement » TGVS-414.

Ces comparaisons visent à nous faire prendre conscience du caractère illusoire des Dharmas. Cependant, les phénomènes ne sont pas des illusions, ils apparaissent comme des illusions ! Lorsqu'un objet se fond dans le courant de notre continuum de conscience, le pluriel fait place au singulier. Nous ne sommes pas conscient que « la matière est semblable à une boule d'écume, la sensation est semblable à une bulle d'eau ; la conscience, à un mirage... » TGVS1-397.

Il y a des hommes qui savent que ces dix points déterminent des illusions auditives et visuelles, mais ignorent que les Dharma sont vides. Si les hommes croyaient à la réalité des points de comparaison, ils ne comprendraient pas les objections diverses [soulevées contre la réalité des Dharma] puisqu'ils [les] tiendraient pour réels TGVS-414

Voyez un hologramme[v]. Tel un mirage, de loin vous n'en voyez pas l'illusion, mais lorsque vous approchez quelques imperfections ou détails subtils peuvent vous amener à douter de ce que vous voyez. Si vous essayez de le toucher et passez la main à travers - bien qu'il soit possible de créer des hologrammes tactiles[vi] - s'en est finit de l'illusion, mais pas de l'impression de son caractère réaliste !

Un hologramme n'est qu'un « jeu de lumière » et pourtant il présente un caractère si réaliste que vous croyez en sa réalité conventionnelle. Imaginez son niveau atomique jusqu'à ce que vous voyez qu'il n'y a pas d'objets individuels (photons) qui se meuvent, seulement un mouvement qui apparaît comme tel. Non mesurés, ces photons sont de pures données statistiques (probabilités de les trouver à une position déterminée ou avec une vitesse déterminée), mesurés, ils sont l'ombre (des caractéristiques relatives) de la mesure. Leur existence est donc toujours nominale. Entre l'ultime et le relatif, la désignation est sans discontinuité !

Comparaison numéro 8

L'ombre est visible, mais insaisissable. Il en est de même pour les Dharma : les organes et les objets des sens sont vus, ouïs, connus et sentis, mais leur réalité est insaisissable. L'ombre est vide, inexistante ; on a beau chercher sa réalité, on ne la trouvera pas. De même tous les Dharma sont vides et sans réalité TGVS-403

Ce qui fait la différence, c'est qu'à nos yeux (du fait du voile de la cognition qui recouvre notre esprit), les Dharmas, à l'instar de l'exemple de l'hologramme, présentent une apparence, un caractère et des modalités (d'expérience), qui nous les font apparaître, sous l'emprise de la « vue de l'être » et de la « saisie innée du soi », comme s'ils existaient en propre, intrinsèquement ! « Les phénomènes n'existent pas vraiment, ils sont de simples apparences. Le problème, c'est que quand nous les percevons, nous ne réalisons pas qu'ils sont irréels » EVM-46.

Comment réaliser la vacuité du soi des phénomènes ?

Comparaison numéro 6

Quand le soleil se lève, on voit une ville avec des étages et des palais. Plus le soleil s'élève, plus cette ville s'estompe : elle n'est qu'un jeu d'optique dépourvu de réalité. C'est ce qu'on appelle ville de Gandharva TGVS1-396

Pour démasquer une illusion, nous devons « sortir du référentiel » qui nous la fait voir comme telle. Ce n'est toutefois pas aussi difficile que d'échapper à la force d'attraction d'un trou noir... Il suffit parfois simplement : de changer la position de l'observateur (en se rapprochant d'un mirage ou d'une ville de Gandharva...) ; de perturber les conditions de la formation de ce qui nous apparaît comme une illusion (en jetant un caillou dans le lac pour troubler le reflet de la Lune, en éteignant la lumière pour faire disparaître le reflet dans un miroir ou une ombre, de sortir d'un rêve...) ; de décomposer le tout en parties (en isolant le son dont la répétition constitue l'écho ou en essayant de diviser l'espace indivisible...) ; ou d'attendre ! (en voyant les effets de la magie et des métamorphoses de l'imagination se dissiper du fait de leur impermanence...).

Comment réaliser la vacuité du soi de la personne ?