I.90 – Le roi des raisonnements

Pour traverser un fleuve ou naviguer sur un océan à l'aide d'un radeau, il faut choisir ses matériaux de construction avec soin et nouer des liens solides pour assurer la stabilité de notre embarcation. Pour réaliser la sagesse qui comprend la réalité, il nous faut réfléchir à la production interdépendante.

La sagesse transcendante parce qu'elle, aussi, est une conception de notre esprit et rien de plus qu'un radeau permettant le passage : le meilleur, le plus sûr des radeaux, mais que la vue pénétrante montre pour ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un instrument (...) Le passage de la rivière, l'atterrissement sur la rive opposée ne sont qu'une étape ESBT-87

L'image du radeau est souvent citée dans les textes bouddhiques pour traduire l'idée que pour atteindre «l'autre rive » (le nirvāna ou la libération de toutes souffrances), nous avons besoin de développer un discernement profond de la nature véritable des choses. L'intelligence est un outil qui vise à nous permettre de « traverser la rivière », c.à.d. de réaliser la vacuité par le développement de la « vision supérieure » (jusqu'à ce que la vérité devienne réalisatrice), mais qui est sans utilité une fois celle-ci franchie, puisque la réalisation de la vacuité est... au-delà du par-delà de tout concept, de toute conception, de toute cognition...

Au sens bouddhique, la cognition s'entend comme un acte de connaissance, non comme la connaissance d'un sujet (le « je » ou le « moi-nommé » qui n'est qu'une simple désignation), dont le moment est constitutif du continuum de conscience. Dans la psychologie bouddhiste, l'esprit ou la conscience (termes mutuellement inclusifs) s'accompagne toujours -dans « l'état intermédiaire », la conscience active-effective par distinction avec la conscience de potentiel de l'état du bardo - de « facteurs mentaux » dont cinq sont omniprésents - la sensation (reliée à) ; la discrimination ; l'intention ; l'application ; et le contact (lequel engendre la sensation) -, qui rendent possible la perception et l'expérience sensible.

C'est dans cette expérience de la « sensorialité » que l'on éprouve les modalités de la « matérialité » - relatives aux catégories d'êtres du samsāra, elles-mêmes corrélées aux capacités de l'esprit, conditionnées par le karman -. Tel le radeau qui permet de traverser la rivière (dont la structure, la forme et les composants sont relatifs aux matériaux dont il est constitué), le corps résultant d'un karman de projection est le support de l'expérience et aussi le véhicule qui mène au nirvāna et à l'Éveil. L'expérience de l'incarnation n'est pas le but en soi. Elle ne constitue un « passage obligé » que parce que les épreuves que nous subissons sont le résultat de nos karman noir et blanc.

Les facteurs mentaux « omniprésents » ne sont pas toujours... omniprésents en dehors du référentiel de l'état intermédiaire. Ils sont dissous à l'état latent dans le bardo lorsque la conscience est, elle-même, réduite à l'état de potentiel - idem au moment de la naissance, lors du « passage » du bardo à un nouvel état intermédiaire -. Ils sont également résorbés dans les profondeurs des samādhi des dhyāna de la méditation et dans l'équilibre méditatif de l'esprit sur la vacuité (l'union du calme mental et de la vision supérieure, Samatha et Vipāssyana).

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus alors d'expérience possible ! Si l'activité des « facteurs mentaux omniprésents » était nécessaire pour saisir la vacuité dans la méditation de « radiance profonde », les yogis n'auraient alors pas connaissance de l'avoir réalisé ! Exprimé autrement, si c'était le sujet (le « je » ou le «moi ») qui était le « possesseur de l'expérience », la Prajñāpāramitā ne serait pas la connaissance au-delà du par-delà de la dualité sujet-objet (de conscience), et la seule compréhension de la vacuité suffirait alors à sa « réalisation ».

Le corps escalade la montagne, l'esprit contemple la vue du sommet... Les facteurs mentaux accompagnent l'esprit, mais ils ne sont pas l'esprit. Utilisés à bon escient (par l'entraînement à la méditation de concentration et à la méditation analytique), les « facteurs mentaux omniprésents » permettent d'induire un état de concentration méditative tel que, dans le « retrait des sens » et l'absorption de l'esprit concentré en un point sur la vacuité, leur activité se réduit à l'état de non-manifesté (de potentiel) !

Plutôt que l'expérience, c'est la vie qui est un « passage obligé », car tant que nous n'avons pas atteint le nirvāna (en réalisant la vacuité du soi de la personne) sans contrôle sur notre esprit et sur nos émotions perturbatrices, nous sommes tributaires du karman, conditionnés par les « douze liens d'interdépendance » à revivre sans fin... les mêmes expériences de souffrance de bonheurs illusoires...

Ce qui caractérise l'expérience est son caractère individuel. Les Bouddhas ne peuvent pas libérer les êtres sensibles et les mener à la bouddhéité, ils peuvent seulement nous montrer le chemin (et nous aider à le parcourir...). C'est à chacun d'en faire l'expérience. Même si un groupe de marcheurs adoptent le même pas, la même vitesse, respirent de la même manière, s'établissent et demeurent dans l'instant présent de la base jusqu'au sommet, leur expérience sera différente.

Les textes bouddhiques, des sutras du Bouddha aux écrits des grands maîtres, qu'ils soient synthétiques ou détaillés, sont de peu d'utilité à la libération si le pratiquant n'en réalise pas lui-même la sagesse par l'étude, la réflexion, la méditation analytique, et l'union du calme mental et de la vision supérieure. Ce n'est pas l'expérience de traverser la rivière qui importe, mais de la traverser !

Existe-t-il quelqu'un qui aborde à une autre rive ?

Passer par-delà les constructions mentales et reconnaître, par la vue pénétrante, qu'elles sont vides de réalité, c'est aussi reconnaître que celui qui a été imaginé comme pratiquant des vertus, comme s'acheminant vers un but et l'atteignant n'est qu'un fantôme inconsistant, vide de réalité ESBT-87

Déterminante du résultat, l'intention est plus importante que l'expérience, mais sans l'expérience... impossible d'atteindre au résultat. Pour autant, l'intention ne nous garantis pas d'atteindre « l'autre rive », pas plus que l'expérience de la traversée n'est un long fleuve tranquille... La réalisation de la vacuité est sans ambiguïté, mais sa compréhension est semée de pièges conceptuels (« vues extrêmes »), de leurres expérientiels (dhyāna du sans-forme ; calme mental et vision supérieure « mondaines », non authentiques c.à.d. qui ne s'inscrivent pas dans l'intention d'atteindre l'Éveil, car son la prise de refuge ni renoncement...).

Ainsi, ne faut-il pas tomber dans l'erreur de croire que puisque la nature de tous les phénomènes est vide de réalité propre, et donc que l'agent et ses actes sont dépourvus d'existence véritable, nos actes sont dépourvus de conséquence, « soutenir [qu'] avec la vacuité il ne peut y avoir de fonction et, avec la fonction, pas de vacuité, c'est tomber dans un abysse terrifiant » ESBI.

Penser que la vacuité annihile toute possibilité d'action ne permet pas de couper la racine du samsāra. Certes, la pratique des paramita a précisément ceci de « transcendant » que le développement de ces vertus s'appuient sur la vacuité de l'agent et de ses actes. Pratiquer la générosité ordinaire, c.à.d. sous l'emprise du « sentiment (inné) du soi », est partiale car entachée par le désir-attachement. La générosité ne devient une « vertu transcendante » que lorsque les bodhisattvas donnent en réalisant le vide d'être propre de celui qui donne, de celui qui reçoit et de l'acte de donner lui-même. C'est ainsi qu'en étendant la compassion à tous les êtres sensibles sans distinction, elle devient universelle et que l'esprit d'Éveil en engagement mène à la bouddhéité.

Mais, d'où vient que l'on puisse tomber dans le précipice conceptuel de la « vue du non-être » c.à.d. à croire que la vacuité serait nihiliste... de la causalité ?

La réalisation de l'ainsité est la saisie simultanée de la forme et du vide. L'enjeu ne consiste toutefois pas à établir l'esprit en équilibre entre leurs isolats, en cherchant à éviter de basculer d'un côté ou de l'autre ou... dans leur négation mutuelle. Il ne s'agit pas d'opposer l'interdépendance à la vacuité comme approches conceptuelles, mais de comprendre que « vide de réalité propre » est synonyme d'interdépendance. « La vacuité ne dépend d'aucun phénomène spécifique pour exister, mais il doit y avoir un phénomène conçu à tort pour que la vacuité existe. La vacuité n'est pas une sorte de réalité primordiale ante rem, mais un correctif à une vision erronée de la façon dont le monde existe » SU-NAG.

De la manière dont nous les percevons, les phénomènes semblent posséder une réalité ontologique, «existence inhérente » ou « nature intrinsèque », désignée par svabhāva, terme qui recoupe les concepts « d'essence » (ce qui fait d'un phénomène ce qu'il est, « qu'un objet ne peut pas perdre sans cesser d'être cet objet même » SU-NAG), « d'existence » (ce qui change au cours du temps sans que l'impermanence ne modifie l'essence du phénomène), et de « substance », (dravyasat), « base sous-jacente » EVM-63, «existants primaires » SU-NAG - distincte de la perception et représentation des phénomènes, prajñaptisat -, qui coïncide avec le « pouvoir causal » originant le phénomène. C'est cette acception qui constitue « l'objet à réfuter » dont Nāgārjuna fait la démonstration dans son Mūla Mādhyamaka Kārikā. « Ce qu'on appelle cause est un phénomène substantiel, possédant en lui une potentialité substantielle capable d'apporter un effet » MMK.

Selon la conception ordinaire de la causalité (issue de l'expérience sensible), l'essence de l'eau réside dans le pouvoir substantiel de l'eau qui fait que celle-ci reste toujours de l'eau à l'état liquide, solide ou gazeux. Ce potentiel demeure quelles que soient les changements de phases et les propriétés revêtues par l'eau (fluidité, consistance, légèreté), ses différents aspects (transparence, opacité) et ses « qualités spécifiques » svalakṣaṇa (chaud, froid, etc.).

La démonstration logique de Nāgārjuna de la réfutation de svabhāva, c.à.d. de la substantialité du pouvoir causal, s'appuie sur les quatre façons dont les phénomènes pourraient exister : « les phénomènes ne se produisent pas : par eux-mêmes, par autre chose, par les deux à la fois ou sans cause» MMK.

Si un phénomène était produit « à partir de soi », une goutte d'eau suffirait alors à produire à océan par simple duplication. Nous ne serions pas nés de l'union de nos parents, mais de notre propre « division cellulaire » ! Le monde serait alors peuplé d'une infinité de doubles de nous-mêmes, qui eux-mêmes produiraient une infinité de doubles d'eux-mêmes, dans la démultiplication à l'infini des doubles de chaque être vivants, et de chaque objet... sans aucun lien entre eux !

Si un phénomène était produit par un pouvoir de causalité différent, il serait sans lien avec la cause qui l'a produite ! N'importe quel phénomène aurait le pouvoir de donner la vie et nous pourrions alors être nés d'un rayon de soleil, d'une averse de pluie, d'un souffle de l'air ou d'un tremblement de terre...

Si un phénomène est produit, il ne peut l'être à la fois de lui-même et d'autre(s) chose(s) ! Mais surtout, et c'est là l'élément clé du Mādhyamaka, « aucun phénomène ne peut non plus être produit sans cause » MMK.

Si un phénomène avait en lui une potentialité substantielle

Qui expliquerait comment les causes produisent des effets,

Alors, puisque rien n'est produit sans cause,

On doit expliquer d'où vient la potentialité

De la cause de cette potentialité, dans un processus sans fin MMK

Bien qu'il soit insubstantiel et imperceptible à l'expérience de la sensorialité, un hologramme apparaît exister là-dehors, car il résulte d'une technologie (la cause) qui en a projeté l'image (l'effet). Si vide de substance était synonyme de vide d'essence, alors cet hologramme ne pourrait même pas apparaître ! En affirmant que tous les phénomènes sont le produit d'une « cause », Nāgārjuna ne se veut donc pas nihiliste. Sa démonstration ne vise pas à réfuter la causalité, mais à corriger le sens que nous lui donnons. « Nāgārjuna ne conclut pas que la causalité est impossible, mais que notre compréhension de la relation causale doit être basée sur une prémisse erronée, la présupposition que la cause et l'effet existent avec leur propre svabhāva » SU-NAG.

Quel est donc ce mécanisme par lequel les phénomènes viennent à exister (en termes de « réalité conventionnelle ») et qui ne possède pas de « pouvoir de causalité » inhérente, intrinsèque, autonome, substantielle ?

C'est que la philosophie bouddhiste nomme la « coproduction conditionnée », « simple événement codépendant (...) [qui] n'est donc pas tant, à l'origine, d'une chaîne de causes et d'effets successifs dans le temps, qu'une correspondance momentanées de conditions produisant des phénomènes » DEB-117.

Un phénomène est la forme d'expression d'une conjonction de conditions et c'est le pouvoir (causal) de cette codépendance qui manifeste (plutôt que produit) les phénomènes. Lorsque les conditions se modifient, le phénomène (aspect, propriétés, qualités, etc.) change corrélativement. Apparition, disparition, transformation, ne sont rien d'autre que les manifestations apparentes que revêt la « coproduction conditionnée » sans pouvoir de causalité substantielle.

Relativement, on peut affirmer que les conditions ont en eux une potentialité d'apporter des effets, mais cette potentialité n'a ultimement aucune substance MMK

Il importe de préciser que ces conditions, bien que « causales », sont elles-mêmes dépourvues de substantialité ! Affirmer le contraire ne ferait que repousser l'erreur de vue et non la résoudre. La position du Cittrāmatra selon laquelle la base sous-jacente de la causalité est l'esprit témoigne toutefois de la difficulté de concevoir la cause hors de toute substantification. « Certaines écoles bouddhistes soutiennent que seuls les moments de conscience sont réels alors que tout le reste est un simple agrégat de tels moments construits par notre esprit conceptualisant, relégué au statut de simples existants secondaires, en dehors des moments de conscience qui sont des existants primaires » SU-NAG.

L'on se méprendrait en interprétant le sens profond de l'interdépendance (selon lequel les phénomènes n'ont d'existence qu'en tant que simple désignation sur la base de l'esprit) en en déduisant la réalité (et le rôle) de ce dernier comme « base sous-jacente » à la causalité. Il est facile de se laisser leurrer (par la «saisie innée du soi ») à concevoir l'existence des objets sur la base d'une substance... sur la base de «l'esprit seul », voire leur absolue inexistence du fait de l'inexistence de toute base ! Mais, il est, au combien, difficile de saisir simultanément la forme-vide et le vide-forme c.à.d. l'existence vide de substance...

Une difficulté qui provient d'une méprise sans commencement quant à la véritable nature de la causalité. Car ce n'est pas tant de l'objet (désigné), de l'esprit (qui désigne) et (de l'acte) de la désignation dont il nous faut réaliser la vacuité, mais de la conception de la causalité comme « pouvoir substantiel », afin de repenser la condition comme causale. « Une condition est un phénomène non substantiel lié à d'autres phénomènes par une relation de cause à effet » MMK.

Pour une chose existante,

C'est-à-dire substantielle, indépendante,

Ou pour une chose inexistante,

Une condition causale substantielle est inacceptable :

Comment une chose existante, indépendante

D'autres phénomènes, aurait-elle des conditions ?

Comment une chose inexistante aurait-elle des conditions ?

Comment peut-on parler ici de condition causale réelle ? MMK

La démonstration de Nāgārjuna est magistrale et certainement insurpassable, mais au vu du niveau d'abstraction conceptuelle atteint par le Mūla Madhyamaka Kārikā, il n'est pas certain que la logique de son raisonnement (si tant est que l'on puisse la suivre jusqu'au bout sans nœud au cerveau...) puisse permettre de saisir l'évidence de la nature véritable de l'interdépendance sans avoir épuré nombre de nos voiles et accumulé beaucoup de mérites... Toutefois, puisque l'approche analogique est le complément de l'approche analytique de la méditation de la « vision supérieure », recourons donc à la comparaison.

Commençons par nous demander quel rapport y a-t-il entre l'espace et la forme, le son et le silence, un reflet, les électrons et la personne (le « moi-nommé ») ?

Dans la classification philosophique bouddhique, l'espace est un « phénomène permanent » (incomposé) «dépourvu de naissance, de disparition, de durée, insubstantiel » DEB-267, sa nature ne change pas avec le temps. Pour l'école Sarvāstivādin, « l'espace (ākāsa) est dépourvu de forme, ouvert à toutes les activités, et n'obstrue rien », alors que pour l'école Sautrānika, l'espace s'entend comme incomposé du fait de son «absence de tangible » DEB-267.

La forme, le son, le silence, un reflet, l'électron sont des phénomènes composés, ils apparaissent, disparaissent et changent avec le temps. Le « moi-nommé » fait partie des composés non associés, simple désignation associée à un agrégat (le nom a une personne). Aucun de ces phénomènes ne possède de substance propre. Ni la forme, ni le reflet de la forme, ni l'électron (« ombre de la mesure »), ne sont dotés de substance, pas plus que le moi-nommé et le Sujet Objectivement Intrinsèque ne sont des entités autonomes.

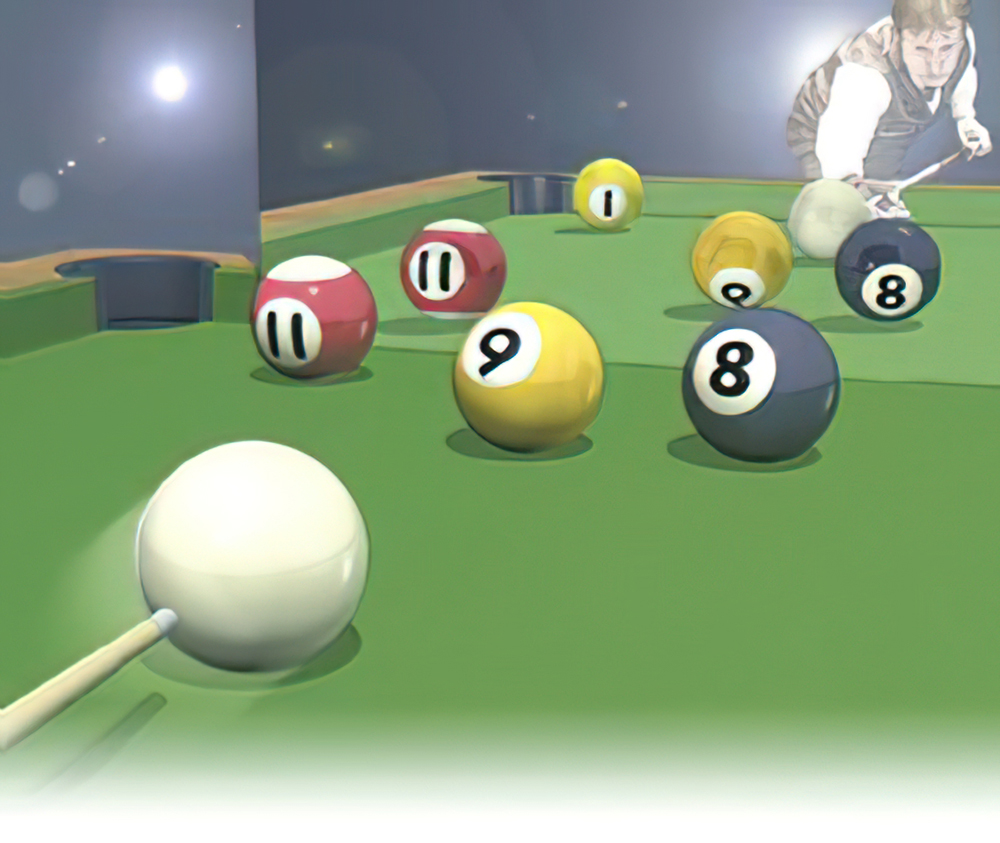

Pour l'illustrer, imaginons un jeu de billard. Selon la philosophique matérialiste, la table et les billes de billard, les joueurs et le monde, possèdent une existence réelle, une « matérialité » inhérente à leur nature. Dans cette vision, la causalité se caractérise par la « substantialité » des objets et de leur potentiel d'efficience. En impulsant une force sur une bille pour la propulser sur les autres billes, il est possible de les faire tomber dans les trous aux quatre coins de la table.

Considérons les trois niveaux de sens de l'interdépendance (du plus grossier au plus profond) : la dépendance causale (les phénomènes sont issus de causes) ; la dépendance méréologique[i] (ce qui est établit en dépendance de ses propres parties) ; la dépendance conceptuelle (les phénomènes existent seulement en tant que « simple désignation » sur la base de l'esprit).

Tous les phénomènes que nous concevons peuvent être vus sous l'angle du concept de l'ensemble et de ses parties. Tout ce qui est constitué est composé d'éléments constitutifs, et il existe une dépendance réciproque entre les parties et l'ensemble. Nous ne pouvons concevoir l'identité de tous les phénomènes que par rapport à ce genre de dépendance FFR-139

Dans un contexte entitaire, chaque bille est vue comme indépendante du fait de sa nature inhérente. Ses liens d'interdépendance avec les autres billes consistent en des relations avec des objets distincts supportés par un « soi » unitaire, mu individuellement par une « causalité » substantielle. Le tout et la partie se trouvent naturellement constitutifs d'entités différenciées dont les relations de cause à effet sont régies par la « substantialité » de leur pouvoir causal. Chaque objet n'est toutefois qu'une simple nom, ni identique ni différent des agrégats.

Imaginons maintenant que la partie de billard qui se déroule devant nos yeux soit un simple reflet dans un miroir[ii] ! Le sens donné à « l'interdépendance » en est impacté, les objets se retrouvent dépourvus de nature propre, et la causalité elle-même se révèle... vide de toute substance, pas seulement du côté du miroir, mais parce que le monde lui-même est comme un reflet...

La position des billes sur le tapis, les trajectoires décrites par les billes animées d'un mouvement sous les coups des joueurs, les échanges entre eux au cour de la partie, tous ces phénomènes ne se produisent pas réellement dans un reflet. De ce côté-ci du miroir, dans ce qui semble être une « réalité » dans laquelle les objets évoluent de manière distincte, le mouvement apparaît causal des actions propres des joueurs, tout en étant indépendant d'eux.

Mais le mouvement est-il séparable de l'agent de mouvement ?

Mouvement et agent en mouvement peuvent-ils exister l'un sans l'autre?

Pour qui le mouvement est une propriété substantielle,

Séparée de l'agent en mouvement,

Il en découle l'existence d'un agent en mouvement

Sans mouvement, ce qui est irrationnel MMK

Le même problème se pose avec la relation de la partie au tout, qui dans le miroir se révèlent indifférenciables l'une de l'autre. Un reflet n'est pas un patchwork ! Il n'est pas composé d'autant de reflets qu'il y a d'objets reflétés dans le miroir. Dès lors qu'il n'y a qu'un seul reflet qui englobe les parties dans le tout et rend le tout indistinct des parties sans qu'elles en soient constitutives, comment peut-il y avoir une causalité inhérente et substantielle à chaque objet pris individuellement ?

Et puisque le reflet est comme l'objet, il n'est pas non plus possible de considérer leur dépendance telle la relation de phénomènes distincts. Si le mouvement du reflet appartient au reflet, alors il y a deux mouvements, un pour l'objet reflété et l'autre pour l'objet dont le mouvement se reflète, ce qui induit deux agents pour un même phénomène et son reflet... « puisque sans agent, il ne peut y avoir mouvement. En analysant ainsi le mouvement d'un seul agent en mouvement, on se retrouve avec deux agents en mouvement, ce qui est irrationnel » MMK.

Quant à la désignation, elle demeure valide s'agissant du reflet, devant lequel il est facile de se laisser abuser par le subterfuge en le prenant pour réalité, comme nous nous abusons implicitement en considérant « réel » le soi de notre personne et le soi des phénomènes depuis des temps sans commencement.

Il n'y a pas que l'existence cyclique qui soit

Sans commencement, milieu ou fin réels:

La cause et l'effet, le caractère et le caractérisé,

La sensation et celui qui ressent,

Toute chose est sans réel commencement, milieu ou fin MMK

L'on peut toutefois faire remarquer la question de l'impermanence. De même qu'il ne saurait y avoir de mouvement que relativement à « un agent en mouvement », il ne saurait y avoir d'impermanence autre que relative à un phénomène composé. Une bougie qui se consume lentement devant un miroir subit l'impermanence mais pas son reflet. Mais, puisque la bougie est comme un reflet, elle ne subit pas, véritablement, l'impermanence ! Ultimement, le reflet de la bougie qui se consume est vide de réalité propre, sans absence de discontinuité à la vacuité de la bougie elle-même. Or, telle que la bougie apparaît en sa « manifestation » de ce côté-ci du miroir, elle n'est pas sans absence (d'apparence !) de discontinuité, relative ou conventionnelle ! La forme est vide et le vide est forme...

La question illustre surtout la non-substantialité de la causalité. Que la causalité soit dépourvue d'un «pouvoir causal » intrinsèque ne signifie pas que l'impermanence relève de l'illusion (même si cela peut être vu comme tel puisque les phénomènes sont, ultimement, vides d'existence !). Cette réflexion de l'impermanence n'induit pas l'inexistence de la causalité, elle nous donne à comprendre que «l'interdépendance » ne consiste pas en un enchaînement de causes et d'effets, substantiellement et temporellement, distincts (possédant un pouvoir de causalité propre), mais en l'expression ou la manifestation phénoménale de la « coproduction conditionnée ».

Pour mieux le saisir, transportons l'analogie à l'échelle atomique. Au lieu de billes animées de trajectoires irrégulières, imagions un flux d'électrons qui se déplacent dans la même direction. Sur leur trajet, imaginons un mur percé de deux fentes verticales et derrière lui une plaque pour arrêter les électrons. Cette expérience, dite des « fentes de Young[iii] », est révélatrice de la nature fondamentale de la réalité quantique et... de l'interdépendance des phénomènes.

A notre échelle, une bille de billard ne peut passer que par un seul et unique chemin. Les électrons adopteront-ils le même comportement ? Avant de le savoir, demandons-nous ce qui se passe avec des ondes (ici des vagues) ?

Lorsque les vagues se rencontrent de l'autre côté des fentes, elles forment des (figures d') « interférences » : là où deux crêtes ou deux creux se croisent, ils se superposent et leur amplitude double ; là où une crête et un creux coïncident, ils se combinent et s'annulent, leur amplitude devient nulle comme s'il n'y avait pas de vagues ! Or, les vagues sont un phénomène de propagation, elles sont vides de substance et de causalité propres. Il n'y a pas d'objets qui se meuvent, seulement du mouvement qui nous apparaît comme des objets se déplaçant...

L'interférence n'est pas une cause substantielle qui a pour effet substantiel de produire un vide (l'absence de vagues), selon une causalité qui s'inscrirait dans la temporalité de moments distincts successifs. Ce vide n'est rien d'autre qu'une expression, une « figure d'interférence » ! Et il perdure tant que les conditions de cette interférence (la projection des ondes sur le dispositif), elles-mêmes, perdurent. Autrement dit, ce vide est... la forme de la conjonction des conditions qui se manifestent sous cet aspect phénoménal !

Maintenant, remplaçons les ondes par des électrons, dont nous la science nous dit depuis la fin du 19ème siècle qu'ils sont des particules. Or, l'expérience montre que les électrons, en formant les mêmes figures d'interférences que les vagues, se comportent... comme des ondes ! Même en envoyant les électrons un par un, ce qui élimine la possibilité d'une interaction du fait de leur charge électrique, et même si l'on occulte une fente ou l'autre, le comportement de chaque électron semble dépendre... de l'état des deux fentes ! Si elles sont ouvertes, les électrons passent par les deux à la fois ! De fait, bien que les électrons soient des particules, ils se comportent effectivement comme des ondes ! « La mécanique quantique nous dit que suivant la situation les objets quantiques peuvent se comporter comme des ondes ou comme des particules, et parfois les deux dans la même expérience. C'est le principe de la dualité onde-corpuscule » FY.

Pour être plus précis, les mouvements des électrons sont ceux d'une onde (ils forment des interférences dans leurs déplacements), mais leurs localisation est celle de particules (des points sur l'écran à l'arrière du dispositif). Toutefois, les électrons vont se « localiser » aux endroits où l'amplitude des crêtes et des creux formés par les interférences de leur déplacement ondulatoire sont les plus fortes, ce qui correspond... aux probabilités d'y trouver les électrons ! « Cette onde est en fait une onde de probabilité de présence, elle représente la probabilité de détecter l'électron à tel ou tel endroit » FY. Outre de traduire le caractère probabiliste de la mécanique quantique, l'expérience des « fentes de Young » révèle ainsi également «qu'on ne peut pas observer certains phénomènes, comme par exemple la position d'une particule, sans perturber l'expérience » FY.

L'influence de l'observateur sur l'expérience en mécanique quantique est souvent associée, par incompréhension et abus de langage, à l'idée d'une influence de l'esprit sur la matière, alors qu'il n'est en rien l'acte d'un être doué de conscience. « Les propriétés des particules n'accèdent à l'existence que contrainte par la mesure. Lorsqu'elles ne sont ni observées ni en interaction avec leur voisinage, les propriétés des particules ont une existence floue et nébuleuse, uniquement caractérisée par la probabilité que telle ou telle possibilité soit réalisée » LMC-215.

D'autre part, si l'on postule que la nature ultime (au sens physique) de la matière est une dualité cela engendre une incohérence logique. La « fonction d'onde » représente l'ensemble des probabilités de tous les états et propriétés relatives aux positions que l'électron est susceptible de revêtir lorsque mesuré. Or, si l'on pose que la nature de l'électron-non-mesuré est une pure potentialité (dont la mesure provoque la «décohérence ») et que l'électron-mesuré est une entité réifiée, comment se fait le passage d'une ontologie à l'autre ? « Avant que l'on ne mesure la position de l'électron, on ne peut donner sens à la question de savoir où il se trouve (...) L'acte que constitue la mesure est profondément entremêlé avec la création de la réalité même qu'on mesure » LMC-171.

Vous êtes à Mohare Danda au Népal, à 3313. Devant vous se dresse le spectacle majestueux de la chaîne des Annapurna au lever du jour. Vous photographiez les sommets d'abord en grand angle, puis vous zoomez sur un sommet au maximum, de sorte que seul celui-ci occupe la totalité du champ de votre cliché. Plus tard, en regardant cette photo, direz-vous qu'au moment où vous avez appuyé sur le déclencheur de votre appareil, seul ce sommet avait une existence substantielle ?

Entre la probabilité de la présence de l'électron et l'électron mesuré comme entre un sommet pris en photo et la chaîne de montagnes en son entier, il n'y a qu'une différence... de point de vue ! Qu'il soit localisé « au moment de » la mesure ou simple probabilité, l'électron est, et demeure, purement probabiliste. Différencier la nature d'une particule avant et après la mesure ne fait pas sens ! « Lorsqu'on observe une particule en un point donné, la probabilité de la trouver en n'importe quel autre point chute à zéro, et la probabilité passe à 100% au point où on l'observe (...) Dès que l'observation cesse, le phénomène s'inverse : la probabilité de trouver la particule en un point donné chute tandis que celle de trouver la particule à n'importe autre quel point remonte simultanément » LMC-211.

La mesure n'est pas réificatrice de l'électron, elle ne possède pas un pouvoir de causalité. Ni l'électron ni la mesure n'ont de substantialité ! Puisqu'ils sont vides de réalité propre et que dans la vacuité il n'y a ni apparition ni cessation, la dualité onde-particule n'est pas ontologique, et il ne s'opère pas de « saut quantique » du non-être à l'être. Onde et corpuscule sont des « figures d'interférence » qui expriment des changements probabilistes sous des modalités relatives de manifestation. Ainsi, la mesure est une condition qui, en conjonction avec une autre condition (l'onde de probabilité de l'électron), dessine une «figure d'interférence » caractéristique de la position (mais aussi des autres propriétés) de l'électron (toutes les propriétés de l'électron...). Cette « coproduction » n'est donc pas un enchaînement, entitaire et substantialiste, causal de la nature de l'électron, mais l'expression du comportement de sa manifestation. L'interdépendance est une « co-manifestation conditionnée ».

La mesure n'a pas pour seul effet de localiser l'électron comme un point sur une plaque, ce sont aussi ses autres propriétés, caractéristiques et qualités, ainsi que leurs valeurs associées qui sont également manifestées. La « co-manifestation conditionnée » devient, véritablement, évidente avec la « théorie des cordes[iv] », qui postule que les particules du « modèle standard[v] » de la physique ne sont autres que l'expression de l'état vibratoire d'infimes cordes dont les fréquences sont déterminantes des caractéristiques de ces particules (masse, charge, etc.) !

Pour bien le saisir, il importe de ne pas voir cordes et particules tels des isolats. Vide et forme, vacuité et interdépendance ne sont pas deux aspects d'une même chose. La « co-manifestation conditionnée » est vide de substance inhérente. Les particules sont l'expression des cordes, les phénomènes celle de la conjonction des conditions qui conditionnent leur expression.

Cette optique illustre le second sens de l'interdépendance. La co-manifestation de l'électron en tant que particule physique est en effet profondément entremêlée à la mesure de son « onde de probabilité » qui, elle-même, n'a de valeur qu'en tant que référentiel au sein duquel l'électron peut manifester des propriétés. Hors d'un contexte particulier (ici celui de l'expérience), les probabilités de trouver l'électron sont... égales à 100% dans toutes les directions !

Cet entremêlement de la dépendance de la partie au tout, de la conjonction des conditions de co-manifestation des phénomènes, les rend ultimement indivisibles comme objets extérieurs et objets de pensée, les premiers par « intrication quantique », les seconds de par leur vacuité c.à.d. l'absence de discontinuité entre le phénomène désigné et la base de désignation de l'esprit.

Un autre argument qui soutient l'idée de la dualité onde-corpuscule est la limite d'indétermination des objets quantiques. En effet, si la mesure est déterminante de l'objet mesuré, il existe une limite à la précision avec laquelle il est possible de connaître les propriétés de l'électron lorsque mesuré. C'est ce que l'on appelle le « principe d'incertitude d'Heisenberg[vi] ». Des propriétés complémentaires telles que la position et la vitesse ne peuvent être, simultanément, connues avec le même facteur de précision, comme si la détermination de la valeur de l'une rendait la valeur de l'autre imprécise ou indéterminée. Ce n'est pas une question de limite de notre connaissance (celle-ci n'est pas empêchée), c'est qu'il n'est tout simplement pas possible de les déterminer précisément ensemble.

C'est comme si l'on essayait de photographier une voiture en mouvement lancée à grande vitesse (ou un train, un avion, etc.) et que l'on ne pouvait obtenir que deux types de clichés : soit l'objet apparaîtrait net dans tous ses détails et ce qui l'entoure flou ; soit l'objet serait flou et ce qui l'entoure net. Les scientifiques expliquent ce paradoxe relativement au comportement de l'objet mesuré : dans le cas où la mesure est déterminante d'une particule, la vitesse est imprécise ; à l'inverse, lorsque la mesure est déterminante d'une onde, c'est sa position qui est floue. Autrement dit, la « dualité onde-particule » permet d'éviter l'aporie logique d'une substance incomplète en sa nature ontologique !

Toutefois, cela ne règle pas la question, car ce qui est irrationnel, ce n'est pas le résultat de l'observation, c'est la manière de penser la nature des objets comme réelle et la causalité comme substantielle, c.à.d. de concevoir les phénomènes sous la « saisie d'un soi » entitaire, unitaire et nouménal...

Revenons à notre analogie du billard. En mesurant le déplacement d'une bille, il est possible de connaître les valeurs précises de chacune de ses positions tout au long de ses trajets corrélativement à sa vitesse de déplacement. Si à la fin de la partie, nous découvrons que nous avons vu le jeu à travers son reflet et non pas les mouvements « réels » des billes, cela n'invalidera en rien nos mesures. Pour ce que cette réflexion a de profondeur... le reflet des billes n'a pas, véritablement, de position et de vitesse, pas plus qu'un reflet dans un miroir n'a, réellement, de profondeur, de localité et de temporalité !

Vu sous l'angle physique, la nature de l'électron est et demeure probabiliste, qu'il soit ou non mesuré. En considérant la nature véritable des phénomènes (leur vacuité d'existence propre), cela ne fait pas sens de parler de « position » et de « vitesse » de l'électron comme si ces « mesures » possédaient un caractère substantialiste et entitaire lorsque mesurées, pas plus que cela ne fait sens de le demander lorsque l'électron n'est pas observé...

Comprendre ce qu'est véritablement la « causalité », c'est comprendre l'interdépendance. Entre l'électron-mesuré et son « onde de probabilité », la différence n'est pas de nature mais de comportement ou de manifestation. Les effets électromagnétiques d'une particule, la propagation d'une onde ne diffèrent de « l'onde de probabilité » de l'électron que dans leur forme d'expression (physique versus mathématique). La nature de l'électron est, ultimement, vide d'existence véritable. Onde de probabilité, particule, onde, ne sont que des expressions phénoménales de la « co-manifestation conditionnée ». Il en va de même de cette autre singularité de la mécanique quantique, l'intrication[vii].

« L'intrication quantique » met en évidence le caractère substantialiste de la définition de l'interdépendance sous la forme d'une corrélation de la mesure de deux particules telle que la détermination des propriétés de l'une conditionne l'expression des propriétés de l'autre... sans avoir à la mesurer, comme si la mesure avait pour effet de manifester les propriétés des deux particules à la fois !

Si une mesure indique "+" l'autre indique "-" avant confirmation. Or, l'électron-non-mesuré est une « onde de probabilité ». Il revêt un aspect phénoménal au moment de la mesure (« les états quantiques n'existent pas tant qu'ils ne sont pas mesurés[viii] »). La seconde particule ne peut donc pas avoir un aspect spécifique avant d'être elle-même mesurée, sauf... si la mesure « vaut pour les deux » ce qui au vu de l'instantanéité du phénomène qui s'abstrait de la distance pose le problème d'une information qui circulerait plus vite que la lumière !

« L'intrication quantique » semble ainsi arguer du caractère non-local du réel à l'échelle quantique à l'opposé de la conception classique de la localité telle que nous la connaissons à notre niveau de réalité. Voir les phénomènes « comme un reflet » permet de prendre conscience du fait qu'à l'instar d'un reflet dans un miroir l'agrégat de la matière ne possède, ultimement, ni substance ni réalité propre, et qu'en raison du caractère « incomposé » de l'espace (inexistant car non-né et non produit), localité et temporalité ne sont que des désignations relatives !

Les choses comme les événements ne peuvent avoir une origine intrinsèque parce que, en tant que phénomènes, ils apparaissent en dépendance d'autres facteurs. Ils sont « non-nés » dans le sens où ils ne se manifestent pas de manière autonome. La vacuité doit être comprise en terme de production en dépendance FFR-138

Sous la vue substantialiste de l'être, « l'intrication quantique » conçue comme un enchaînement de causes intrinsèques entre la mesure d'une particule et son effet sur une particule appariée, semble irrationnelle. Pour comprendre la causalité, se départager de la « saisie du soi » est essentiel...

Reste une dernière définition de l'interdépendance, l'existence en tant que simple désignation... « La forme est vide », cela veut dire que les phénomènes sont insubstantiels (vides de réalité, de nature et de caractère propre), ce qui exclut de facto que les modalités de l'expérience de la « matérialité » proviennent d'une base sous-jacente (« existant premier »). « Le vide est forme », ce qui veut dire que la « co-manifestation conditionnée » est causale de la manifestation des phénomènes, expression de « figures d'interférences » dont les propriétés (caractéristiques et qualités) sont elles-mêmes vides de substance.

En mélangeant deux couleurs primaires, le rouge et le bleu, on obtient du vert. Du point de vue substantialiste, mélanger ces deux couleurs est la « cause » et l'apparition de la couleur verte son « effet » résultant. La substance du vert naît en quelque sorte du mélange du substrat du rouge et du substrat du bleu, comme un enfant est issu de la fusion du patrimoine génétique de ses parents. « Si, sans perturber en aucune manière l'état d'un système, la valeur d'une quantité physique de ce système peut être prédite avec une probabilité égale à 1, alors il existe un élément de réalité correspondant à cette quantité physique[ix] ».

Mais, sous la perspective d'une causalité non substantielle, la « co-manifestation conditionnée » de la couleur verte est la simple expression de la conjonction de la condition « couleur rouge » associée à la condition « couleur bleue », sans qu'il y ait production d'une nouvelle substance à partir d'un substrat, les conditions étant elles-mêmes dépourvues de « matériel de base ». D'où vient alors que la « co-manifestation conditionnée » revête des formes d'expression qui paraissent si tangibles qu'elles semblent issues du mélange de substances propres ?

De l'eau incolore versée dans de l'eau incolore ne donnera rien de plus que de l'eau incolore ! Oui, mais si l'on mélange du rouge et du bleu devant un miroir, il apparaîtra du vert dans le reflet sans qu'il n'y ait de substrat dans ce reflet pour produire le reflet de la couleur verte. Puisque les phénomènes sont « comme un reflet », c'est donc que ce vert exprime la conjonction insubstantielle de conditions vides de support ! Il n'y a là ni existant intrinsèque, ni causalité substantielle, et pourtant quelque chose apparaît qui présente l'aspect du « vert », du moins à nos yeux. Est-ce alors l'esprit qui est la « base » de l'existence des phénomènes ?

L'école philosophique Cittrāmatra affirme la nécessité d'une « substantialité des conditions » à l'existence des phénomènes et voit dans l'esprit leur déterminant causal. Si tel est le cas, pourquoi poser l'existence des phénomènes ? L'esprit, seul, suffirait ! Mais aucune convention n'aurait jamais force de loi pour empêcher l'esprit de désigner les phénomènes à l'existence comme il lui plairait... Comment expliquer alors que les mêmes « conjonctions de conditions » produisent de tous temps les mêmes co-manifestations phénoménales ?

Nāgārjuna réfute cette position sur la base des « quatre sortes de conditions » de la manière dont les choses peuvent exister. Une condition ne peut être causale (enchaînement séquentiel substantialiste), car il ne peut y avoir de phénomène substantiel qui dépende de conditions substantielles. Si la nature du feu était de brûler, le feu ne dépendrait alors d'aucune condition pour brûler, et si ces conditions étaient elles-mêmes de nature substantielle, le feu ne pourrait en être dépendant puisqu'elles seraient distinctes du feu ! « Comment une chose existante, indépendante d'autres phénomènes, aurait-elle des conditions ? » MMK.

La condition ne peut être un moment distinct du phénomène dont il est la cause. Si l'on pouvait ralentir la vitesse de la lumière, le reflet de la couleur verte se formerait dans le miroir en décalage par rapport à la couleur verte qui s'y reflète. La « sensation » implique un « contact » qui induit un « objet », mais cette conditionnalité n'est pas un enchaînement séquentiel de causes et d'effets substantiels, « [au moment où] l'on considère une perception, l'objet de perception n'existe plus[x]. Si la perception est sans objet de perception existant, il n'y a pas de condition d'objet de perception substantielle » MMK.

Ceci étant, cela surgit :

il n'y a point de réelle production,

il n'y a qu'interdépendance ESBT-54

La « condition de support » ne peut être substantielle puisqu'elle est une expression phénoménale simultanée à une conjonction de conditions. « Si les choses étaient substantielles, elles seraient indépendantes les unes des autres, et la condition de support "Quand ceci est, cela est", ne serait alors pas acceptable » MMK.

La « co-manifestation conditionnée » étant immédiate, le moment où se forme un phénomène ne peut être subséquent de la réunion des conditions qui le manifestent. « Si les conditions immédiates étaient substantielles, elles ne pourraient venir à l'existence en dépendance d'une autre et cesser d'exister pour faire place à la suivante : tant qu'un phénomène n'est pas né, la cessation du précédent est impossible, et si la condition précédente a cessé, la condition suivante ne peut apparaître » MMK.

En résumé, la couleur verte ne possède pas la nature d'une substance ni n'existe dans le monde de la nature, ne provient pas d'une cause inhérente et autonome, n'est pas émergente d'une conjonction de conditions substantielles, et n'a pas l'esprit pour base (substantielle) de désignation causale de son existence...

Puisque l'essence d'un phénomène ne peut être trouvé dans les conditions, comment un phénomène substantiel que l'on affirme dépendre de conditions pour sa production, mais dont l'essence n'est pas contenu en elles, pourrait-il en être issu ? MMK

Puisque la condition n'est pas substantielle, le support de désignation conçu comme « condition d'existence » des phénomènes ne peut pas être intrinsèque et l'esprit ne peut conséquemment constituer un tel support. La « vue de l'être » étant éliminée (sous la forme de l'éternalisme de la substance et de l'idéalisme de « l'esprit seul »), reste l'hypothèse de la « simple désignation » par l'esprit qui, bien que non substantielle, n'est pas nihiliste de la causalité (« vue du non-être »).

Pour se détacher de la « saisie du soi », il faut réaliser la non discontinuité des phénomènes... La forme et l'espace, le son et le silence, selon la manière de les concevoir, nous apparaissent soit sous une vue amodale délimitée par des objets adjacents (une pièce qui manque dans un puzzle, une intervalle de silence entre deux notes de musique...), soit sous une vue modale en tant qu'être propre (l'impression d'un vide substantiel formé par une pièce manquante du puzzle, la sensation de la « matérialité » du silence dans un lieu exempt de bruit...).

Entre la conjonction de conditions et la manifestation, entre le phénomène et la désignation par l'esprit, il ne fait pas sens de discriminer une causalité et une nature substantielles en termes d'identité et d'état (local et temporel) dès lors que tout objet, à l'instar de son reflet, n'a d'existence que « comme un reflet ». Cela étant, cela est... La « co-manifestation conditionnée » n'est pas le fruit d'une désignation par l'esprit dans laquelle chacun existerait de son propre côté (de sa propre façon), tels des « isolats » où désigné et désignant (extérieur vs intérieur) discrimineraient « l'aspect conditionné » de « l'aspect manifesté». C'est une « co-production » ultimement sans distinction, ni différenciation, ni discontinuité, entre l'acte de la désignation et le phénomène manifesté.

Regardez un reflet dans un miroir. Regardez ensuite les phénomènes « comme un reflet ». Puis, regardez simultanément les deux. Comparez. Quelle différence y a-t-il entre reflet et « comme un reflet » ?

Un reflet est intangible, impalpable, interdépendant en sa manifestation à la lumière qui éclaire les objets, laquelle est réfléchie par le miroir. Le reflet n'est qu'un reflet ! Il n'a pas de réelle profondeur, ni de véritable position. Ce ne sont que des effets de perspective ! Le reflet des objets n'est pas réellement localisé «dans» le reflet de l'espace. Déplacez-vous... Votre reflet se déplace à la même vitesse. Vous et votre reflet évoluez dans le même espace-temps. Mais, dans le reflet, il n'y a pas de véritable temporalité. Ce n'est qu'un point de vue ! L'espace dans le reflet n'est qu'un reflet ! Il est vide de réalité, de nature et de tout caractère propre, vide de substance, vide d'existence autonome...

Regardez ce qui se trouve de ce côté-ci du miroir « comme un reflet »... L'espace qui vous entoure n'a pas plus de réelle étendue que le reflet de l'espace dans le miroir ! L'espace est un phénomène incomposé, indivisible car non-produit, indivisable car non-né. Comment pourrait-il contenir quoi que ce soit ? Si l'espace est inexistant, comment pouvez-vous occuper une position locale « dans » cet espace et vous y déplacer ?

Il en va de même de votre corps et du monde en son entier ! Les

objets sont vides de réalité, de nature, de caractère propre et d'existence

autonome. C'est

uniquement parce que vous saisissez les objets comme possédant un « soi »

propre et autonome qu'ils vous apparaissent intrinsèquement réels, et que sous

la vue de l'être la causalité vous apparaît comme un enchaînement

séquentiel de causes et d'effets substantiels.

Dès lors que vous voyez les phénomènes « comme un reflet », il n'y a nulle raison pour que vous leur accordiez la primauté. Même l'inversion de la profondeur dans un reflet s'en trouve inversée si l'on adopte la perspective du reflet ! Vous jugez que le monde est réel et son reflet, un simple reflet. Vous établissez une dualité de vue entre la forme et l'espace, le son et le silence, l'électron et son « onde de probabilité », la matière et l'esprit, etc. Mais, dès lors que vous rétablissez la vue juste des choses, tout vous apparaît sous une perspective non disruptive !

Qu'il s'agisse d'un reflet ou d'un phénomène vu « comme un reflet », tous les phénomènes sont dépourvus de substance. Leur nature est la vacuité. Des deux côtés du miroir, tous les phénomènes sont, ultimement, sans discontinuité ! Mais, en raison de notre ignorance, nous les voyons discontinus comme un enchaînement de moments distincts, substantiels en termes d'identité de cause et d'effet. Une telle discrimination n'a pas lieu d'être dans la vacuité où il n'y « avant » ni « après », ni « début » ni « fin », car la vacuité elle-même est vide de substance (« vacuité de la vacuité »). Le reflet d'un miroir se reflétant dans un miroir n'est pas intrinsèquement différent de son reflet. Son image se répète-t-elle à l'infini, sa nature ne change pas pour autant !

A cause de cela, dans la vacuité, il n'y a pas lieu de différencier une conjonction de conditions de son expression, un phénomène de sa désignation, sous l'angle d'une causalité substantialiste qui ferait de la «co-manifestation conditionnée » le résultat d'une séquentialité du désignant au désigné. Les phénomènes n'ont d'existence qu'en tant que simple désignation « co-manifestée », vide de substance causale, ultimement sans discontinuité à sa base, l'esprit.

Par « désignation », il ne faut pas seulement entendre un nom mis sur les choses, une conception élaborée à leur propos, mais aussi une représentation mentale issue de la perception cognitive et également un ressenti phénoménologique ou qualia éprouvé comme « contenu subjectif de l'expérience[xi] ». Il ne fait pas sens de poser une dualité entre le phénomène et la conscience que nous en avons, dès lors que ni l'un ni l'autre n'ont de réalité propre, leur nature étant la vacuité.

Sous la vue substantialiste, « l'herbe verte » se conçoit comme la désignation d'un phénomène par un esprit entitaire qui la recouvre d'une étiquette nominale, lesquels se distinguent en nature et en causalité. L'expérience de pensée du « spectre inversé[xii] » illustre cette relativité de l'objet à sa perception comme «vue de l'être ». Imaginez une Terre jumelle sur laquelle « l'expérience subjective » des couleurs serait inversée (non le spectre lumineux). Ces habitants verraient les mêmes couleurs que nous, mais n'en feraient pas la même expérience !

Alors que nous voyons une fraise rouge et le ciel bleu, les habitants de cette Terre les verraient respectivement « bleu » et « jaune » tout en les désignant sous les mêmes noms « rouge » et « bleu » ! Voilà qui rappelle que, selon leur catégorie d'appartenance du samsāra, les « êtres migrateurs » ne font pas les mêmes expériences d'un même phénomène (les humains voient l'eau comme de l'eau, les pretas comme du sang, les dieux comme du métal en fusion...).

Quelles sont les vraies couleurs des choses n'est pas la question ici. L'allégorie illustre le fait que la vue substantialiste établit une frontière ontologique entre les phénomènes d'ordre matériel et physique, et la désignation d'ordre sémantique (ou métacognitif). « Une carte n'est pas le territoire qu'elle représente[xiii]».

La sagesse qui réaliste la « vue juste » de la véritable nature des phénomènes n'établit pas une telle distinction entre l'objet et la perception, elle ne discrimine pas le désignant et le désigné en termes de nature, pas plus que la « conjonction de conditions » de sa manifestation en termes de réalité. Ainsi, sous la vue de l'ainsité, la forme-vide est saisie simultanément au vide-forme. Ceci ne peut apparaître si cela n'est pas vide... La « co-manifestation conditionnée » n'est pas duelle à la désignation par l'esprit, mais ultimement sans discontinuité. Ce qui ne veut pas dire relativement identiques ! Reflet et « comme un reflet » ne sont pas la même chose. Même dans la vacuité la carte n'est pas le territoire !

Entre le phénomène et sa désignation (le nom « herbe » accompagné du nom « vert » et de l'expérience subjective du vert), il n'y a pas ultimement de distinction de nature, de réalité, de caractère ou de modalités d'expérience. Où commence le nominatif et où finit le manifesté ? Où s'arrête le reflet et où débute ce qui existe « comme un reflet » ? Ces questions ne font pas sens dans la vacuité où il n'y a ni début ni fin, ni séparation ni transition, ni division ni indivision, entre l'esprit et la « co-manifestation conditionnée » ! Comment « dire » alors ce qui ne peut être dit autrement que comme une « simple désignation » ?

L'expression même « simple désignation » est encore trop connotée. Comment exprimer sans ambiguïté ce qui ne peut être dit par l'entremise du langage, mais qui doit être formulé pour pouvoir être compris ? Pourtant, lorsque le sens profond véhiculé par le termes se dessine dans l'esprit, il donne à la manière de voir les phénomènes « comme un reflet » une dimension supplémentaire qui accroît la clairvoyance d'une connaissance au-delà du par-delà de ce qu'il exprime.

Lorsque la vision entitaire des phénomènes et la conception substantialiste de la causalité induites par la «vue de l'être » se dissolvent, lorsque la distinction entre le phénomène et la sensation de « l'expérience du phénomène » instillées par la « saisie (innée) du soi » deviennent floues, le champ de l'esprit se dégage alors et la réalisation de l'interdépendance se fait proche...

Ne faites pas que « voir les phénomènes comme un reflet », saisissez-les ainsi ! Imaginez que l'endroit où vous vous trouvez (prenez un endroit clos) est l'univers. L'espace y est délimité par les murs, le sol et le plafond. Chaque objet occupe une position, possède une taille et d'autres propriétés, peut se déplacer, etc. Vous estimez ces mesures à partir d'une unité de référence relative, et vous pourriez être surpris de la comparaison. Par rapport à un autre univers, votre référentiel local pourrait être infiniment plus petit ou infiniment plus grand ! Imaginez la taille des objets et la pièce-univers variant entre ces deux infinis...

Et imaginez qu'au-delà de ces murs, il n'y a pas ni d'autres univers ni même d'espace ! D'ailleurs, l'espace est un phénomène incomposé, insubstantiel et inexistant. Comment pouvez-vous percevoir des objets qui occupent une position particulière dans l'espace de votre univers étant donné... que l'espace est dépourvu de réalité propre et ne peut donc pas constituer un référentiel d'espace-temps ?

Une goutte d'eau en apesanteur dans la station spatiale internationale à sa propre surface pour membrane, mais elle ne saurait constituer son propre univers en dehors de l'absence de gravité. Une chose originée par « sa propre cause » est irrationnelle, comme l'a démontré Nāgārjuna en réfutant la substantialité de la causalité des quatre façons selon lesquelles les phénomènes pourraient exister.

La profondeur et l'étendue, la localité et la temporalité, la densité et la concrétude, tout ce que vos «consciences sensorielles » peuvent percevoir, tout ce dont vous pouvez faire l'expérience de la «matérialité », y compris les agrégats de votre corps, ne sont en aucune manière des propriétés inhérentes à des phénomènes qui existeraient en soi, de manière substantielle et autonome. Ce sont seulement des apparences et des impressions relatives à la conscience qui les saisit comme tels, et qui ne se différencient d'un reflet que parce que... l'on ne voit pas de miroir ! Les phénomènes sont, simplement, «comme un reflet ».

Votre perception de l'interdépendance ne s'inscrit plus dans une causalité séquentielle de moments distincts, enchaînement de causes et de conditions substantielles, où « l'existence » se conçoit comme le dualisme de la nature des phénomènes à l'essence de l'esprit, dont l'activité de « désignation » serait causale du manifesté. Dans la « co-manifestation conditionnée », l'esprit est, ultimement, sans discontinuité à l'expression des phénomènes.

Imprégnez-vous du sens profond de « simple désignation » jusqu'à ce que tout apparaisse comme un reflet. A ce stade, la vacuité n'apparaît plus comme un « sans-forme » venant dissoudre les phénomènes, et l'interdépendance comme affirmative de la réalité de « l'esprit seul » (à l'instar de la vue amodale d'une pièce manquante dans un puzzle saisie comme l'objectivation substantielle d'une illusion modale). Tous les phénomènes sont alors saisis « comme un reflet » qui soutient la vue (modale) des apparences au non-soi (amodal) de la substance, et ce reflet simultanément saisit comme « simple désignation » dont le vide de réalité propre ne détruit pas la forme.

Si nous ne quittons jamais le domaine conceptuel, il est alors naturel de concevoir la vacuité comme un concept parmi tant d'autres. Limité à cette sphère, il est facile de passer de la vue correcte que « tout est vide » à la vue fausse que « rien n'existe ».

L'erreur provient du fait que nous prenons l'absence d'existence intrinsèque d'un objet et que nous faisons de cette nature ultime un objet à part entière. Le raisonnement est le suivant : si la nature ultime de toutes choses est une absence, alors la conséquence est que rien n'existe FFR-137

Vous avez alors réussit la décohérence de la substance aux apparences et de la substance à la causalité, sans provoquer l'effondrement de la vue de la forme. Le raisonnement sur l'interdépendance est dit le « roi des raisonnements » qui mène à la réalisation de la vacuité. La raison n'en est toutefois pas purement logique, mais provient de la capacité qu'il offre de repenser la causalité expurgée de toute idée de substance propre à la cause, à l'effet et à la condition. Les phénomènes ne pourraient pas être s'ils n'étaient pas vides, mais ils ne peuvent être vus comme étant vides si l'esprit n'est pas libéré de la conception substantialiste de la causalité. Ce n'est qu'à cette condition (vide de réalité substantielle) qu'il est possible de voir la forme-vide sans que celle-ci ne s'évanouisse alors même qu'elle est vide, car ce vide est de substance non d'existence !

Lorsque l'on comprend que ce « vide de substance » de la causalité (et de la conditionnalité) n'est pas synonyme de « vide de causalité » de l'existence, et qu'il ne nie donc pas la vue de la forme à la vue du vide, l'on comprend également l'existence des phénomènes comme « simple désignation » sur la base de l'esprit sans que celui-ci ne soit, à lui seul, causal puisque vide de substance. Dès lors, l'interdépendance est saisie comme « co-manifestation conditionnée » d'une conjonction de conditions sans discontinuité à l'esprit qui la désigne.

Vider la causalité de son caractère substantiel rend ainsi possible de voir les phénomènes « comme une désignation » (en les considérant « comme un reflet ») sans que l'acception du terme ne soit conçue comme idéelle d'une dualité d'essence. « Les apparences sont des productions interdépendantes infaillibles et la vacuité est libre de toute assertion » ESBI.

« Les phénomènes n'ont d'existence que sur la simple base de désignation de l'esprit » ne signifie pas que les phénomènes sont de la « nature » même de la désignation (c.à.d. purement idéels). « Phénomène » est simplement une désignation et « existence » un simple nom ! L'assertion selon laquelle la nature de tous les phénomènes est la vacuité devient alors évidente puisqu'un « phénomène »... est une simple dénomination.

« Sur la base de l'esprit » se comprend comme le référentiel formé par le champ (ouvert) lexical, sémantique et cognitif (les qualia de l'expérience subjective) dans lequel l'esprit va puiser pour désigner un phénomène à l'existence. La mesure de l'électron ne produit pas la réification de sa « fonction d'onde » probabiliste, mais sélectionne parmi l'ensemble (fermé, relativement au contexte de l'expérience) des probabilités répertoriées par son « onde de probabilités » laquelle se traduira par une occurrence de 100% de trouver l'électron « là où la mesure le désigne », les autres probabilités de le trouver ailleurs s'effondrant à 0%.

« La nature de tous les phénomènes est la vacuité » est une déclaration valide pour le Mādhyamaka Prāsangika, a contrario de toute affirmation substantialiste ou idéaliste. Mais même « juste », elle demeure une assertion dont la vacuité est libre, car atteindre à sa réalisation implique de dépasser y compris toute «cognition valide ». En mettant en évidence le caractère assertif de notre perception et le caractère substantialiste de notre discours sur les choses, celles-ci nous apparaissent comme de « simples désignations ». Or, voir les phénomènes « comme un reflet » est aussi une assertion ! Saisir la vacuité par analogie, ce n'est pas saisir directement la vacuité...

La formulation « l'herbe verte » décrit l'objet herbe comme s'il s'agissait d'une « propriété constitutive » associée à une « propriété instanciée » (la couleur verte). Or, l'on pourrait tout aussi bien dire « une chose verte qui a la propriété d'être végétale » ! Les deux déclarations sont équivalentes du point de vue épistémique, c.à.d. en tant que discours portant sur la connaissance, mais diffèrent quant à leur sens. La première nous instille le sentiment d'une chose réelle dotée d'une nature substantielle, alors que la seconde, nous fait prendre conscience, par comparaison, qu'il ne s'agit que d'une simple désignation ! C'est encore plus flagrant lorsque l'on dit « une chose désignée par le mot herbe qui a une propriété nommée couleur, désignée par le mot verte »...

Il est plus simple de dire « mon reflet dans le miroir » plutôt que « cette réflexion de la lumière dans le miroir a la propriété de former une image que mon esprit (reconnaît et) désigne comme étant celle de l'agrégat de mon corps ». C'est par habitude que notre manière de nous exprimer traduit notre conception de la nature des phénomènes. De par sa construction, notre discours entérine la « saisie (innée) du soi » ! L'on croit ainsi qu'il y a véritablement « des objets qui se meuvent » là où il y a seulement « un mouvement qui a la propriété d'apparaître (que nous désignons) comme un objet en mouvement »... « Lorsque nous parlons d'un individu possédant une propriété, nous nominalisons le prédicat exprimant la propriété que nous considérons comme constitutive et attribuons les propriétés d'instanciation à l'individu ainsi créé. Il n'y a cependant aucune raison ontologique profonde pour inférer l'existence d'un substrat ou d'un individu sous-jacent à partir de l'existence d'une qualité » SU-NAG.

Cette absence de « base sous-jacente » est réalisée par la méditation analytique du non-soi de la personne et des phénomènes, qui consiste :

- identifier « l'objet à réfuter » (le sentiment du soi) ;

- réfléchir à comment le soi peut exister ;

- questionner l'identité du soi aux agrégats ;

- questionner la distinction du soi aux agrégats.

En quoi réaliser « l'insubstantialité » du soi revient-il à réaliser le sens le plus profond de la vacuité, c.à.d. l'existence comme simple désignation ?

Non seulement, le « soi » de la voiture est vide de substance, mais cet « objet, constitué de différentes pièces, dont l'organisation a la propriété de permettre de déplacer des personnes » mis pour le désigner est une construction de l'esprit vide de réalité propre produit par un esprit lui-même sans existence véritable !

Jusqu'à présent, nous avons soutenu le point de vue selon lequel il existe une réalité extérieure, là-dehors, inconcevable à la connaissance par objet, indicible en mots car impossible à saisir conceptuellement, mais cependant constitutive de la base sous-jacente (« l'existant premier ») que l'esprit, par ignorance, confond avec la représentation cognitive et conceptuelle qu'il en élabore.

La réfutation de l'existence de la substance par Nāgārjuna, nous a amené à déconstruire la vision d'une causalité comme enchaînement de causes et d'effets substantiels pour la repenser en une « co-manifestation conditionnée » vide de réalité propre. A mesure que nous approchons du sens profond de la vacuité du Mādhyamaka Prāsangika, il apparaît que la réfutation de Nāgārjuna emporte l'existence de tout substrat pour affirmer : il n'y a rien là-dehors ! « Non seulement il n'y a pas de soi substantiel, mais il n'y a pas non plus de base substantielle sur laquelle un soi non substantiel pourrait être construit » SU-NAG.

Lorsque nous recherchons l'essence [d'un objet], il n'y a rien du côté de l'objet qui puisse résister à l'analyse critique et être identifié comme étant l'objet lui-même. Tout ce que nous analyserons se révélera être de nature entièrement dépendante. Il n'y a rien qui soit une entité indépendante, unique, absolue FFR-141

Étant donné que la causalité est conceptuellement construite, cela signifie qu'elle ne possède pas de réalité autonome. A-t-on jamais vu une idée qui exista indépendamment de l'esprit qui la pense ? Ce n'est pas que la causalité n'existe nullement, elle n'existe pas là-dehors, en tant que loi ou principe physique qui structure les phénomènes car ceux-ci sont vides de substance. Que l'on définisse la causalité comme une « chaîne d'éléments entitaires distincts » ou comme une « co-manifestation conditionnée », la causalité est et demeure une assertion ! Il n'y a de « relation causale » (entre des événements, des processus, des objets, des états, etc.) qu'en tant que l'esprit les désigne conceptuellement comme tels. « Si un objet implique une propriété construite conceptuellement, l'objet est également conceptuellement construit. Mais, puisque la relation causale n'existe pas de son propre côté, est conceptuellement construite, et donc vide, chaque objet causalement lié doit être construit, et donc vide, au sens le plus profond d'être conceptuellement construit » SU-NAG.

Si les phénomènes n'ont d'existence qu'en tant que construction conceptuelle, « l'esprit seul » est-il la base sous-jacente du réel comme l'affirme le Cittrāmatra ?

L'esprit est lui-même un phénomène, or rien ne peut s'originer lui-même (encore moins une idée), car rien ne peut être issu de sa propre cause (y compris une âme universelle). Comment l'esprit peut-il s'originer de lui-même comme « sujet » de sa propre pensée se connaissant elle-même comme « objet » (substantiel), sans posséder de base réelle ? Quant à réaliser la vacuité qui est au-delà de « tout concept et toute conception », il faudrait déconstruire le connaisseur en même temps que le connaissant, ce qui serait nihiliste de toute connaissance !

Affirmer qu'il n'y a rien là-dehors et rien là-dedans (ni « existant premiers », ni « existant seconds ») semble une vision pour le moins nihiliste, ce que réfute le Mādhyamaka Prāsangika. L'on pourrait dire qu'il n'y a pas « rien » au sens le plus strict, puisqu'il y a... l'esprit, la preuve étant que l'on ne pourrait tout simplement pas se poser la question s'il en était autrement ! Or, ce n'est pas là comprendre la vacuité en son sens le plus profond... Que tout soit vide de substance rend impossible de répondre à la question « où et quand l'univers est-il apparu ? » puisque avant sa naissance, il n'y avait pas de référentiel « espace-temps » par rapport auquel localiser ledit instant - l'hypothèse du multivers ne fait que repousser la question, car à partir de quoi aurait-il, lui-même, été originé - !

Il n'y a tout simplement aucun sens à demander « quelle est la cause qui origine l'esprit ? » puisqu'une causalité possédant un pouvoir substantiel n'existe pas, ultimement, en-dehors de l'esprit qui la conçoit comme telle ! L'existence des phénomènes est une désignation (construction conceptuelle, représentation mentale) de l'esprit, émergeant du « courant de conscience » qui dans la phénoménologie de son écoulement se perçoit subjectivement comme un sujet propre sous la « saisie du soi », laquelle «existence» est perçue comme « existant premier », substantiel, intrinsèque et autonome.

Le soi, qui est une séquence d'événements, se considère comme un soi substantiel, un agent unifié immuable distinct de ses propriétés physiques et mentales. Il se fait des illusions sur sa vraie nature.

Nāgārjuna compare l'agent à une illusion créée dans une performance magique qui à son tour provoque une autre illusion SU-NAG

La question n'est pas de savoir comment une chose peut surgir en l'absence de toute causalité, mais comment pouvons-nous croire que ce qui n'est qu'une pure fiction, vide de substance, puisse posséder un réel « pouvoir de causalité » ?

Affirmer que rien ne peut surgir de rien, de lui-même, des deux à la fois ou ni de l'un ni de l'autre, ne vaut que dans le référentiel où leur logique s'applique. Il est impossible de savoir ce que représente la valeur du mètre sans le comparer avec ce qu'il pourrait être dans d'autres univers. Or, même s'il n'existe pas qu'un seul univers, le mètre n'en mesurera pas moins un mètre... au sein de son référentiel, même s'il n'est qu'une construction conceptuelle ! « Les apparences sont des productions interdépendantes infaillibles et la vacuité est libre de toute assertion. Aussi longtemps que ces deux idées vous sembleront incompatibles, vous n'aurez pas encore saisi la pensée du Mouni » ESBI.

L'apparence nihiliste du sens le plus profond de la vacuité selon le Mādhyamaka Prāsangika pourrait nous entraîner à dédaigner la « loi de causalité » du karman en arguant que, puisque tout est vide de substance, nos actes, qu'ils soient bons ou mauvais, sont sans importance. Lorsque nous rêvons, aussi surréaliste que l'univers du rêve paraisse, tout semble pourtant incroyablement vrai ! Et lorsqu'il nous arrive d'être poursuivi et rattrapé par un danger, nous préférons fuir en nous réveillant subitement. Nous réalisons alors que ce n'était qu'un rêve ! Bien que nous sachions pertinemment que le rêve est une pure fiction, nous ne pouvons nous empêcher d'y croire. Le rêve est une construction de l'esprit, une assertion onirique vide de toute substance, et bien que sa causalité soit le fruit de notre imagination, elle n'en est pas moins... infaillible en son référentiel.

Lorsque la vacuité est vue comme existence conditionnée, la vacuité d'existence inhérente ne sera plus vue comme contredisant la validité de l'agent et de l'action ESBI

Certains peuples ont une multitude de mots pour désigner une chose, tels les inuits la neige, sans pour autant... qu'il existe des centaines de formes de neige. D'autres, au contraire, n'ont aucun concept pour désigner certaines choses qui, de fait, n'existent pas pour eux... sans pour autant qu'il n'existe pas pour nous ! Or, ce n'est pas parce qu'une chose existe, substantiellement, de son propre côté, qu'il est possible d'en avoir la connaissance (de la « désigner » d'une multitude de façon relative à un «connaisseur» qui existerait lui-même de son propre côté). C'est parce qu'un phénomène est conçu par l'esprit qu'il est de facto connaissable par l'instrument (épistémique) de la raison !

Ce qui existe est ce qui peut être conçu, quant à savoir si ce qu'il est impossible de concevoir n'existe tout simplement pas, telle n'est pas la question. Il s'agit de comprendre que ce qui est concevable n'a pas d'existence substantielle. La vacuité est le vide d'existence véritable, elle-même vide de substance («vacuité de la vacuité »). « La vacuité ne dépend d'aucun phénomène spécifique pour exister, mais il doit y avoir un phénomène conçu à tort pour que la vacuité existe. La vacuité n'est pas une sorte de réalité primordiale ante rem, mais un correctif à une vision erronée de la façon dont le monde existe » SU-NAG.

Il ne s'agit pas seulement de considérer les exceptions à la règle, c.à.d. les choses qui peuvent être nommées sans pour autant exister de manière tangible. Ce sont tous les phénomènes, sans exception, qui sont des constructions conceptuelles (« objet épistémique »). L'existence est « ce qui est conçu par l'esprit ». La causalité (physique) est une assertion sous l'acception de laquelle l'interdépendance est relative... au référentiel de sa conception.

L'éternalisme n'est pas une essence nouménale, dualiste à une nature de la matière qui existerait de son propre côté, ni le nihilisme leur inexistence. Ces « vues extrêmes » de l'être et du non-être sont des orientations de l'esprit, des perspectives qui font apparaître « vraies », ou la fiction de croire que les choses existent intrinsèquement, ou la fiction de croire que rien n'existe (comme une illusion créée dans une performance magique qui provoque à son tour une autre illusion). Ce n'est pas « réel » parce que le référentiel serait substantiel, cela paraît réel parce que notre ignorance nous le fait croire comme tel !

Nul autre que nous n'est à l'origine de notre propre tourment. En cherchant à déterminer par la raison la réalité de ce que notre esprit nous fait concevoir par erreur comme réel, nous nous enferrons dans la boucle sans fin du samsāra depuis des temps sans commencement, telle une « boucle temporelle », non-née de l'absence d'existence véritable d'un temps passé, présent, futur !

L'esprit est comparable à l'espace ; il n'a ni intérieur, ni extérieur ; les notions de continuité ou de discontinuité ne peuvent [lui] être appliquées. Il est impossible de découvrir un lieu où l'esprit naît, un lieu où il réside, un lieu où il cesse d'exister.

Pareil à l'espace, l'esprit est vide dans les trois temps (passé, présent, futur) ESBT-137

Tant que nous concevrons l'existence comme substance (svabhāva), cela induira un paradoxe impossible à démêler quant à déterminer l'origine de l'esprit comme phénomène en tant que... cause de l'existence des phénomènes ! Réaliser la vacuité (la production interdépendante), ce n'est pas sortir de cette « boucle étrange », c'est prendre conscience qu'elle n'existe pas ! Comme le rêve semble réel à l'esprit sous l'emprise de son illusion, la co-production (ou co-manifestation) conditionnée, vide de la sagesse qui réalise la vacuité, est une « intime conviction ». Comme la perspective du miroir est sans profondeur réelle et l'étendue une abstraction vide d'espace véritable, la vacuité vide de la preuve d'une substance est libre de toute construction conceptuelle.

Ainsi, l'affirmation selon laquelle les phénomènes n'ont d'existence qu'en tant que « simple désignation » sur la base de l'esprit se comprend sous l'angle de la connaissance épistémique (par objet) comme le fait que notre perception a un caractère erroné non pas, seulement, en regard de la nature des dharmas (existant intrinsèquement, en propre là-dehors, dont la vérité serait connaissable par les moyens idoines), mais parce que nous les en croyons dotés alors qu'ils en sont vides, leur véritable nature étant la vacuité.

Les phénomènes dépendent de leur désignation par l'esprit qui les conçoit, parce que, au terme de l'analyse, tous les phénomènes sont des désignations conceptuelles établies sur la réunion de certaines base. Leur identité ne peut être séparée de l'esprit conceptuel qui les désigne FFR-140

Cette désignation peut également être qualifiée de divergente eut égard au fait que chaque « catégorie d'êtres » du samsāra a sa propre manière de voir les dharmas, sans qu'aucune ne soit plus vraie ou fausse, toutes étant le fruit de l'imagination. Puisque les apparences sont dépourvues de base substantielle, la seule manière pour les phénomènes « d'exister », c'est en tant que conception de l'esprit. Ainsi, l'expression « construction conceptuelle » s'entend-elle au sens d'une invention de l'esprit ignorant de la nature véritable des choses et non en tant que « nature idéelle » des phénomènes.

C'est donc par la réfutabilité de notre conception erronée de la manière dont les dharmas existent qu'il est possible de saisir, ultimement, au-delà de la réalisation du non-soi de la personne et des phénomènes par la « méditation analytique », l'insubstantialité de la causalité (comme aboutissement spirituel du cheminement de la pensée philosophique du bouddhisme tibétain), à la réalisation de la vacuité de leur véritable nature, et par-delà, relativement, le fait que les apparences sont « vides d'existence véritable », claires comme de l'eau versée dans l'eau, pures comme l'espace incomposé...

Autrement dit, la vacuité est enseignée aux fins de visée correctrice pour nous permettre de réaliser que les apparences sont des constructions conceptuelles et les phénomènes conséquemment dépourvus de réalité intrinsèque, substantielle et autonome. Ainsi, l'assertion « les apparences sont des productions interdépendantes infaillibles et la vacuité est libre de toute assertion » ESBI se comprend comme le fait qu'il est irréfutable que les apparences sont une « vue de l'esprit » puisque la nature des phénomènes est... la vacuité d'ordre non conceptuelle !

Il n'y a que deux manières de comprendre l'existence, ou le statut ontologique des choses : soit elles possèdent une sorte de réalité objective, intrinsèque et indépendance, soit elles sont des désignations en dépendance. Il n'y a pas d'autres choses.

Puisque l'existence objective des phénomènes s'avère être irrecevable, il ne reste plus que l'existence nominale. Même cette existence en dépendance ne peut être avancée que dans un cadre relatif FFR-141

Se comprend dès lors le fait que « la simple vision de l'infaillibilité de la production interdépendante détruit avec certitude tout mode d'appréhension de l'objet » ESBI, autrement dit, réaliser le caractère fictif, imaginaire, de la réalité primordiale entraîne la réalisation conséquente que les objets de la connaissance sont co-produits en interdépendance à leurs instruments de cognition. « Rien ne peut être considéré intrinsèquement instrument ou objet épistémique. Les deux doivent être mutuellement établis. Une chose sera classée non parce qu'elle est le reflet de sa nature intrinsèque, mais est considérée comme instrument ou objet épistémique une fois un équilibre réflexif atteint » SU-NAG.

Enfin, l'expression au-delà du par-delà de tout concept et de toute conception doit se comprendre comme le dépassement de l'illusion produite par la « fausse vue » des constructions de l'esprit (elles-mêmes vues comme le reflet d'une réalité substantielle), lesquelles fictions phénoménales ne pourraient exister si les apparences... n'étaient pas vides de réalité propre ! Ainsi, l'analyse qui a trait à la vue est complète lorsque « la vacuité apparaît comme la cause et l'effet » de cet illusion et que l'esprit n'est plus asservi par leur mystification.

Puisque qu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas s'appuient sur la perfection de la sagesse et y demeurent.

Puisqu'ils y demeurent, leur esprit ne connaît ni obscurcissement ni peur.