IV.31 Poétique de l'ainsité - La voie de l'encre

Retrouvez ici les poétiques de l'ainsité de IV. 83 à IV. 89

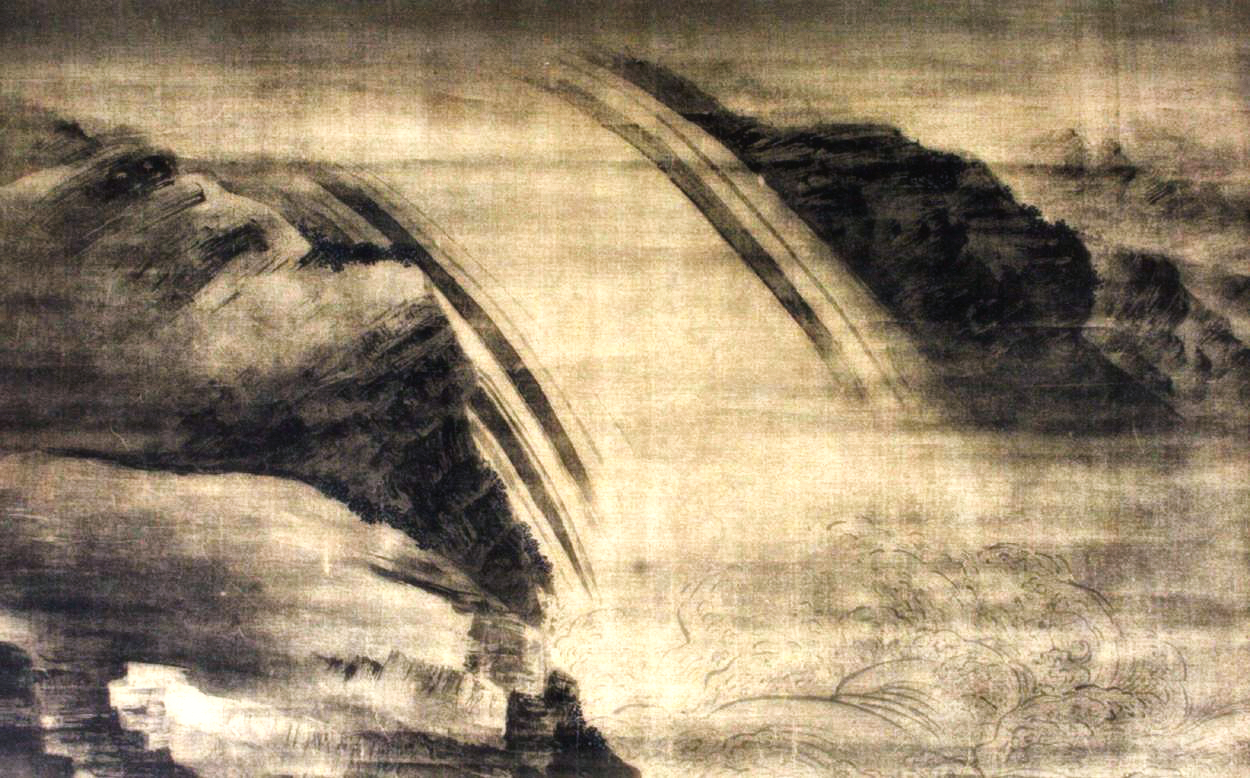

13. La voie de l'encre

IV.83 Premier trait

Soudain la Lune

au jet sur l'épaule –

devient nuage

dans un murmure

l'étoffe du rêve –

soulève le vent

dans son flottement

emporte l'horizon –

de la rive nue

pointant l'index

s'envole dans le ciel –

au cap du regard

la vue dissoute

dans l'ombre du vide –

transperce le trait

sol éphémère

dépose l'espace –

sur son miroir

Lobsang TAMCHEU

Eléments de réflexion

« Puisque l'esprit n'est pas une dualité, regardez comme s'il n'y avait rien à regarder.

Cet esprit qui est le nôtre n'est pas vu par un quelconque "regard".

La nature même de l'esprit n'est pas réalisée par le fait d'être "vue".

En fait, il n'y a pas la moindre fraction de quelque chose à regarder »,

Machik Labdrön

Lorsque enfant, nos parents nous voient « le regard dans le vide », ils nous rappellent à la réalité, comme la première instruction de la méditation qui consiste à ramener l'attention sur son objet dès qu'elle s'en détourne. Une fois cette vue fixée à l'âge adulte, cela devient la réalité, laquelle n'a rien de naturelle ni de spontanée et y compris… de réelle ! Pas plus d'ailleurs que d'illusoire ou d'irréelle... Tout en étant ignorants de la nature véritable des choses, nous l'y assimilons pourtant.

L'enseignement de la méditation, y compris dans un cadre spirituel du bouddhisme tibétain, en mettant le focus sur les obstacles à la pratique, met volontairement de côté cela même que son entraînement vise à réaliser. Le pratiquant le retrouvera plus tard sur le chemin lorsqu'il aura atteint le degré de maîtrise requis de son esprit pour être capable de « regarder dans le vide » sans se laisser distraire et reconnaître la vacuité, sῡnyatā, de la vue elle-même.

« Voir à travers le voir » est à la fois simple et compliqué. Les textes bouddhiques en discourent d'une manière ésotérique pour le profane, et le pratiquant qui parvient au stade de sa compréhension subtile peut encore se perdre dans cette profondeur sans fond. Pourtant, les enseignements ne parlent que de la manière de transformer son esprit pour se libérer de la souffrance et trouver le véritable bonheur. Au-delà des sῡtra et de leurs commentaires savants, la quintessence de l'Éveil du Bouddha se résume au geste silencieux de tenir une fleur devant une assemblée de moines réunis au Pic des vautours à Rajgir en Inde. Un geste qui ne peut se comprendre en tant que tel par le mental discursif.

L'on pourrait également discourir de ce que sont les haïkus, cette forme brève de poésie japonaise reflet de l'impermanence de toutes choses, et donner des instructions sur la manière de placer son esprit de sorte à s'ouvrir pleinement à la réception des poésies présentées ici. Toutefois, à l'instar du bouddhisme zen qui enseigne la "posture seule", zazen, comme moyen d'ancrage dans l'instant présent et instrument d'ouverture de l'esprit à la reconnaissance de sa propre nature, nous recommanderons simplement de regarder dans le face-à-face des images et du texte, de l'esprit et de l'espace – « comme s'il n'y avait rien à regarder » – et d'écouter comme s'il n'y avait rien à écouter –

La poésie est une expérience directe qui nous fait toucher à l'être des choses - vides de substrat derrière leur apparition. Par son caractère allusif, la poésie fait lâcher prise au mental. A l'instant de la suspension de la pensée réflexive, lorsque le regard et l'écoute se déportent « dans le vide » – dans l'espace vide du voir, dans la temporalité vide du silence – surgit une ouverture – comme une interruption du cours des choses, telle une pause dans la lecture du haïku marquée par un trait de suspension "–". Au juste moment atemporel de cet entre-deux liminal – transparaît le reflet de la conscience au vide –

Comme un reflet transparent du regard dans le vide – comme un silencieux écho de l'écoute dans le silence – l'esprit brille alors dans toute sa nudité spatiale telle l'étoile du berger au petit matin sous les yeux du Bouddha – clair et transparent dans la clarté et la transparence du vide – résonne dans son éloquence muette – telle la serpe du moine Huineng trouvant l'Éveil en coupant du bambou – éclatant et vibrant dans la tonalité et le timbre du vide. À leur image, il n'y a rien d'autre à faire – ici et maintenant – que regarder dans le vide et écouter dans le silence –

IV.84 Retraite des sables

Soudain le bambou

tranchant nette la coupe –

gomme la forêt

le chant des oiseaux

se fond dans la vibrance –

du silence nu

le sol s'ouvre

au seuil de l'horizon –

du temps suspendu

le corps s'émeut

dans un battement de cœur –

au souffle de vie

du geste sans nom

lorsque tombe la feuille –

sur l'infini

la tige vide

au-delà immobile –

résonne du ciel

Lobsang TAMCHEU

Eléments de réflexion

« Au cœur du visible, le regard apaisé découvre l'invisible.

Lorsque le ciel entier entre dans ton regard

qui se dissout dans le ciel clair à l'infini,

l'intuition libérée pénètre dans cette clarté,

se détend dans la spatialité

qui est l'essence de ton propre esprit »,

Vijñānabhaïrava tantrā

La pratique de la marche lente dans le zen, le kinhin, et l'art de la poésie des haïkus partagent un rapport étroit avec la pleine conscience. La marcher lente est à la fois active et passive : yang qui mobilise la mécanique du corps par le mouvement ; yin qui transporte le pratiquant dans la méditation de l'instant. Lire des haïkus, comme les écrire, implique le juste équilibre d'une écoute et d'une observation attentives du vide au-delà du spatial combinées à la réceptivité d'une ouverture non duelle.

Par son épure majestueuse du superflu et son érasement liminal de la perception, le désert offre un cadre particulièrement favorable pour la pratique de la marche lente, contemplative au-delà d'elle-même, et de la méditation par-delà la contemplation. Le désert exergue la pleine conscience à l'état de réceptivité qui permet d'accueillir le présent de la vie et de s'ouvrir à son propre cœur-esprit. L'expérience du désert et l'art poétique des haïkus ne se vivent pleinement qu'en pleine conscience.

L'enseignement de la pleine conscience dans le courant de conscience du maître Chang Linji Yìxuán et du moine zen Thích Nhất Hạnh, n'est pas un enseignement… c'est pourquoi c'est un enseignement ! Le koan arrête la pensée, le silence du désert suspend le temps – la poétique des haïkus transporte l'esprit au seuil sans seuil. Au moment de la suspension de l'écoulement de la pensée, devant l'immensité du désert et sous l'infinitude du ciel étoilé, l'esprit habite l'instant présent de la non-pensée. Cet esprit insouciant qui s'était éloigné de la présence revient à son origine tel un yoyo au bout de sa ficelle sans commencement pour redécouvrir son véritable centre sans centre, et au moment de sa propre suspension – se libérer de toutes assertions.

L'enseignement tonitruant de Linji prône la « spontanéité » comme l'expression de la véritable nature de l'esprit, laquelle n'est autre que la manifestation incarnée de l'Éveil dans les dunes fluctuantes du quotidien de la vie, dont Thích Nhất Hạnh nous rappelle avec un sourire bienveillant que le sable de l'existence est la seule réalité, la « Terre pure » du Bouddha en tant que telle, vide-forme et forme-vide.

Toutefois, pour être en mesure d'exprimer pleinement cette « spontanéité authentique », libre de tout conditionnement autre que celui de sa propre liberté sans pareille, il faut commencer par ralentir – afin de relâcher sans contrainte toute tension et dans ce lâcher-prise, nous ouvrir en pleine conscience à la réceptivité de la nature vide de l'esprit.

La calligraphie de la peinture Chang, le tir à l'arc zen, la marche en pleine conscience, l'assise, la récitation de mantras, toute pratique spirituelle n'a pour seule fin, en tant que « moyen habile » et voie de libération, que d'abstraire la pratique du pratiquant en révélant la vacuité sῡnyatā du praticien, jusqu'à dépasser le fait qu'il y a quelque chose à pratiquer, y compris la réalité de l'esprit lui-même.

Ainsi, parce que la fleur tendue par le Bouddha à ses disciples n'est pas une fleur, parce que le sable foulé par nos pieds dans le Sahara mauritanien n'est pas du sable, parce que l'assise n'est pas l'assise, et que les mots ne sont pas des mots, la poésie du haïku est une fleur de sable qui fleurit éphémère sous le vent spontané du désert…

Lorsque le regard traverse l'espace traversé de la transparence du vide, dans toutes directions sans direction, « l'intuition libérée » y compris de sa propre liberté surgit au seuil liminal de la conscience dans le silence de la perception directe sans objet ni sujet. Ce qui apparaît sous la multitude des apparences et nous parle directement, intimement, sans obstruction ni confusion, n'est autre que la clarté de l'esprit qui s'illumine lui-même à travers les expressions fugitives de son propre reflet. La poétique de l'ainsité se met alors à courir, à flotter, à voler en déclinaisons de haïkus sur la page vierge de l'instant, sans autre horizon que sa seule présence, au zénith sans ombre de la pleine conscience de sῡnyatā, vide de son propre vide – …

IV.85 L'intuition spontanée

Soudain lui-même

le tigre ne fait plus rien –

devenu montagne

alors le moine

pareil à la montagne –

devient le tigre

puisque le tigre

n'est plus dans la montagne –

où est le moine

tous le recherchent

le moine a disparu –

qui l'a mangé

car la montagne

désormais sans son tigre –

s'est pacifiée

nul ne le trouve

car tous sont trop occupés –

devant son portrait

Lobsang TAMCHEU

Eléments de réflexion

« Par l'acte lié au temps, tu t'entraves.

Lorsque tu te libères de l'action intentionnelle,

la pensée retrouve sa source frémissante de toute éclosion.

Dans ce corps où l'imagination cesse de se déployer,

tout s'immerge dans la félicité.

Lorsque rien ne se manifeste ni ne disparaît,

utilise les sens, regarde, écoute, marche, sans te livrer au dialogue intérieur.

Alors le Spontané indicible te surprendra »

Un chant à la gloire du Spontané LGSE

Je marche pour aller quelque part, pour trouver quelque chose, ou simplement pour faire quelque chose. J'arpente le monde pour explorer ses contrées, pour admirer ses paysages, pour découvrir ses richesses, pour connaître la culture de ses habitants. Or, marcher avec l'espoir de ne jamais être rassasié de la soif du possible me laisse errant à la surface des choses sans jamais pénétrer la réalité du monde, sans pouvoir toucher au cœur la véritable nature de la conscience.

Dans le désert, je me retrouve face à l'immensité désertique où le ciel infini touche la terre sans limite avec mon regard pour unique horizon. L'épure au strict minimum fait érasement de toute attente et me ramène à moi-même. Au cœur du silence intérieur, je découvre le contentement, la joie simple d'être en vie. En marchant dans le désert en pleine conscience, à chaque respiration au contact de mes pieds avec le sable, pas à pas la volonté d'aller quelque part se dissout, de même que s'évanouit le désir qu'un pas me porte quelque part, plus loin que le précédent.

Le mental cherche toujours quelque chose à faire, la monotonie tendant à me rendre apathique et à m'instiller un sentiment de mélancolie. Pour contrer cette tendance, je bouge, je me déplace pour déplacer mon point de vue avec moi. J'aiguise mes sens pour maintenir ma curiosité en éveil et ne pas m'enfoncer dans l'ennui. Le perpétuel « changement à l'identique » du désert m'apparaît alors sous un angle inédit, riche d'activité et de vie, qui nourrit le champ du possible. Le désert attise la quête de sens. Son expérience n'est toutefois vectrice de profonde transformation qu'à la condition de m'ouvrir totalement au silence intérieur dans la pleine conscience du non-agir.

« Rien à faire » ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais que « je » n'en suis pas l'auteur, ni mon corps, ni le « moi » de mes tendances inconscientes. « Ne rien faire » ce n'est pas une attitude nihiliste, mais un « moyen habile » au dévoilement de ma véritable nature, sῡnyatā. La vacuité n'est pas indicible parce qu'il n'y a pas de mot pour la dire, mais ineffable car par-delà toute assertion quant à ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Comment énoncer ce qui ne peut se concevoir sous aucune catégorie de pensée ? Je peux seulement initier le silence de la pensée analytique de sorte à m'ouvrir en pleine conscience à la réceptivité de l'intuition Spontanée. « Lorsque l'esprit ne demeure sur rien, le véritable esprit apparaît » DJN.

A l'instar, « nulle part où aller » ne signifie pas rester au même endroit. C'est aller sans être mu par un objectif, dans un mouvement qui n'est pas de mon fait. Soudain en marchant, surgit la conscience qu'il n'y a personne qui marche, seulement la marche, dont le mouvement lui-même n'est pas mouvement… Comme le son du bol vient de nulle part et ne va nulle part, telle est l'intuition Spontanée d'être « traversé » de toutes parts sans rien qui ne soit traversé ni traversant… C'est sans confusion avec la « saisie du soi » de la personne.

Le jeune chameau crie et se débat de toutes ses forces lorsque le chamelier le charge de son fardeau. Il croit se reconnaître dans sa souffrance, mais c'est une tautologie : « je me reconnais en tant que c'est moi qui souffre », et un paradoxe car j'ignorais ce que voulait dire ce « moi » relatif avant d'en éprouver le sentiment qui le fait exister !

Dans une conscience habituée à se penser en « je » de la personne, le « sentiment océanique » de non dualité fait l'effet d'une éclipse, laquelle n'est pas la nuit ! La flamme d'une bougie n'acquiert pas la nature du soleil noyée dans la brillance de sa lumière. Éblouissement n'est pas illumination. Un koan du Shivaïsme du Cachemire dit : « L'Éveil n'a pas lieu. Connais ce mystère et soit non mutilé dans la nature originale de ta conscience immaculée ». L'intuition Spontanée, authentique, traverse l'esprit sans y former la conscience de « l'esprit », comme le regard traverse la transparence du ciel sans fond sans se dissocier de l'espace vide – …

DJN : Lorsque l'esprit ne demeure sur rien, le véritable esprit apparaît https://www.youtube.com/watch?v=kiC61HPfzio&t=4s

LGSE : Le grand sommeil des éveillés, Daniel ODIER www.leslibraires.fr/personne/daniel-odier/79231/

IV.86 La voie est dans le regard

Soudain au miroir

sous le reflet de la vue –

paraît la Lune

rai translucide

sur l'éther transparent –

du vide radiant

courbe furtive

de l'onde sans forme –

sinuant au vent

au temps murmurant

dans le ciel du silence –

éclat suspendu

porte ouverte

sur le seuil indicible –

de la présence

où seul demeure

le souvenir fugitif –

d'avoir rêvé

Lobsang TAMCHEU

Eléments de réflexion

Le monde est le théâtre de la photographie, la vie sa scène, l'histoire des êtres qui le peuplent sa pièce. Pratiquer la « voie de l'encre », c'est explorer la réalité pour révéler sa dimension spirituelle et en exprimer la poésie. C'est, à travers son art, toucher à la nature véritable des choses, sῡnyatā, vide de toute assertion y compris quant à sa propre assertion. Son monastère c'est la Terre mère, sa Sangha l'ensemble des êtres sensibles, son Dharma le regard du pratiquant, son Bouddha l'instant présent. Il n'y a aucun lieu, aucune situation, aucun moment où elle ne se puisse pratiquer, car en leur nature « libre de toute assertion », il n'existe nul lieu, nulle situation, nul moment qui puissent être dit « exister ». Tous expriment l'Éveil, de ce fait tous conviennent.

Selon maître Eckhart, « le fond de mon âme est plus vaste que le ciel ». Sous ce propos, il ne s'agit pas de lire que l'esprit peut contenir l'univers tout entier. Il n'est pas question ici d'étendue physique, mais de « nature ultime » laquelle est au-delà de toute assertion de l'ordre du relatif… y compris de toute assertion « d'absolu ». C'est parce que sa nature est vide que l'esprit peut « tout contenir », la notion de totalité n'étant elle-même qu'une simple assertion vide de toute ontologie intrinsèque.

« Libre de toute assertion », le son du bol apparaît, résonne, puis disparaît. Il ne vient de nulle part et ne va nulle part. Il n'a de « réalité » que l'expression des conditions de sa manifestation relative en interdépendance à l'esprit lui-même vide qui le perçoit.

« L'Éveil n'a pas lieu », nous dit le Shivaïsme du Cachemire dans le « chant à la gloire du Spontané » de Sahara. Si vous ne réalisez pas cela, vous n'êtes pas éveillé ! Mais comment quelque chose peut-il être réalisé… du fait même qu'il ne le soit pas ?

Cette contradiction dans les termes serait un paradoxe insoluble si la nature ultime de l'esprit n'était « indicible » au-delà de toute notion, de toute réalité, de toute essence. La vacuité ce n'est pas seulement l'impossibilité d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit à propos de toutes choses, mais de nommer leur nature « vacuité ». Sans venir de nulle part ni aller nulle part, tous les phénomènes sont des reflets vides se reflétant sur le miroir vide de l'esprit, et c'est pourquoi… le vide, sῡnyatā, apparaît forme !

Dans le bouddhisme zen, le koan ne constitue pas seulement une pratique qui vise à paralyser la pensée conceptuelle de sorte à ce que dans l'intervalle de sa suspension, l'intuition spontanée de la vacuité puisse surgir dans le plein état de réceptivité du moment présent. Le koan est l'expression même de sῡnyatā, la vacuité de toute assertion quant à la nature ultime de toutes choses, y compris du « vide » de leur perception ! Tout est là sans être là, existe sans exister, apparaît sans apparaître, sans personne pour le voir et pourtant « vu » , sans que « cela qui voit ne voit » et qui pourtant « se voit lui-même se voyant » !

L'impossible est une assertion vide, c'est pourquoi... l'impossible est possible ! Tout autre réaction que le rire sur cette performance artistique rend fou…

La véritable nature des choses n'est donc pas réalisée. Ce n'est pas seulement que le caractère de tous les phénomènes ne peut être perçu autrement que sous la forme ineffable d'une intuition indicible. Les apparences ne sont pas autre chose que notre propre intuition, spontanée dans sa manifestation, spontanée dans sa perception. Les voir comme des « existant intrinsèques » n'est pas une illusion faussée par nos voiles, mais leur intuition elle-même : l'intuition que ce que nous nommons la réalité existe en elle-même et... que ce qui n'est pas réel « n'existe pas » ! Libre d'assertion, cette vue n'est pas une intuition fausse et la vision ultime de la vérité une intuition vraie. C'est se « réveiller dans le rêve » sans que cesse son intuition spontanée…

Regardez cette intuition dans les yeux, à travers le Spontané, de cœur à cœur en plongeant son regard dans un autre regard, dans la pleine réceptivité de l'instant présent, jusqu'à ce que l'intuition du temps qui passe fasse place à l'intuition qu'il ne passe plus, ni lentement ni rapidement, ni plus du tout... Jusqu'à ce que sous la clarté de l'évidence surgisse l'intuition qu'en sa liberté totale d'assertion y compris de cette intuition elle-même, la vacuité du temps n'a jamais eu de commencement ! Jusqu'à ce qu'au travers de l'intuition de la transparence spatiale de l'esprit surgisse l'intuition qu'il n'y a « nulle part où aller » car l'esprit en sa vacuité ne vient de nulle part.

C'est pourquoi l'intuition que toutes choses existent est l'existence même de toutes choses et l'intuition que « l'Éveil n'a pas lieu » n'est autre que l'Éveil…

IV.87 Arpenter le chemin

Soudain la cire

en effleurant le vide –

enflamme la nuit

au ciel jaillissant

un obscur rayonnement –

souffle la lueur

au mouvement lent

de danse envoûtante –

le silence luit

vague sur les flots

embrasant le rivage –

de reflets d'or

entre deux fluant

en son cœur immobile –

jouant des ombres

le temps écoulé

d'un bâton d'encens –

frappant l'épaule

Lobsang TAMCHEU

Eléments de réflexion

Notre « véritable nature » est un koan à réaliser.

Quel que soit le nom qui lui est donné (non-dualité, véritable « Soi », Éveil), c'est un fait individuel qui transcende toute incarnation personnelle, et en même temps, notre chemin vers l'impersonnel est… « un personnel », propre à chacun en tant que tel ! Ma véritable nature, sῡnyatā, étant « libre d'assertion », c'est ma liberté naturelle de suivre la voie spirituelle qui me permettra de réaliser ce que je suis véritablement, au plus profond subtil : libre y compris de toute assertion quant au fait même d'être libre !

L'Éveil, pour employer ce mot, n'est pas un état à « atteindre » ou à « obtenir », c'est quelque chose à réaliser. Le koan consiste ainsi à trouver notre chemin et à l'arpenter. En définitive, « trouver le chemin » fait partie intégrante du chemin lui-même ! La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fausse piste ou de cul-de-sac dans le bouddhisme et dans d'autres traditions spirituelles comme le Shivaïsme non duel du Cachemire, y compris dans les courants mystiques au plus proche du divin.

Ainsi, même s'il nous arrive d'entrevoir fugitivement le reflet de notre « vrai visage » et d'en être à ce point si éblouit que nous confondions cet « éblouissement » avec l'Éveil lui-même, nous devons être conscients que l'Éveil n'a pas de fin n'ayant pas de commencement ! Comme de « rêver que l'on s'éveille » ne met pas fin au rêve lequel… n'est qu'une « assertion vide de toute réalité objective » !

« il y a toujours des gaillards qui s'éveillent dans l'Éveil » SHB.

L'Éveil est à la fois parfait – s'agissant de l'état de Bouddha, c'est-à-dire « sans résidu » du point de vue individuel, libre de tout conditionnement karmique, et « incomplet » tant que tous les êtres sensibles ne seront pas eux-mêmes éveillés !

« La véritable unicité, c'est d'être pareil

et entièrement différent,

entièrement toi-même » PTA.

« L'Éveil » est une notion relative ! Les Bouddhas ne s'éveillent pas à la « transcendance relative », pas plus qu'à la « transcendance pure » ! La vacuité n'est ni une ni multiple. Sῡnyatā est au-delà de toute conception quant à la notion d'unité et de Tout. Indéfinissable est un mot qui se recouvre lui-même de sa propre définition !

« C'est moi l'énoncé de mon nom »,

Tonnerre, texte gnosique d'Alexandrie PTA.

Toutes les voies participent d'un retournement : du regard vers l'intérieur, de l'écoute au travers du silence, à la prise de conscience de la nature vide de tous les phénomènes, esprit y compris. Il ne s'agit pas de « pratiquer une pratique » ! Une fois de l'autre côté de la rive, le radeau est inutile. Pratiquer une voie spirituelle ce n'est rien d'autre qu'exprimer notre véritable nature. Chaque tradition arguera que sa méthode est la « meilleure », la plus « efficace », la plus « rapide », mais il n'y a pas de passage obligé ni de figure imposée. Il y a seulement à être réceptif à la fréquence subtile qui sourdre du plus profond de soi-même et de se laisser résonner.

« Après examen, croyez ce que vous même aurez expérimenté

et reconnu raisonnable, qui sera conforme

à votre bien et à celui des autres »,

Kalama Sῡtta.

Si notre faculté prépondérante est la vue, il ne sert à rien de nous forcer à écouter ! L'Éveil survient lorsque nous sommes sur la « bonne longueur d'onde ». La seule posture à adopter est celle qui permet la « réceptivité » de l'intuition Spontanée de notre véritable nature. « Regarder au travers du vide », « écouter au travers du silence », sont des façons de s'établir dans cet état de « pleine conscience » qui n'est pas tant une « posture de réceptivité », d'ouverture et d'accueil à notre véritable nature… que son expression elle-même ! Au début, il y a la pleine conscience, au milieu il y a la pleine conscience, à la fin il y a la pleine conscience…

« Au commencement, il y a la souffrance inhérente à la condition humaine.

Dans un deuxième temps, on réalise, comme un rêveur éveillé,

que tous les phénomènes, y compris le moi, sont transitoires et impermanents.

A la fin, la montagne réapparaît des brumes de la vacuité.

On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas car elle est bien là.

Mais on ne peut pas dire non plus qu'elle existe réellement,

absolument, car on sait maintenant que sa nature est vide » DAV

Pour que la Lune se reflète fidèlement sur le lac, certaines conditions sont à remplir : l'absence de nuages dans le ciel ; l'absence de vent qui agite sa surface, etc., sans quoi l'image de la Lune sera tronquée et déformée… Un « moyen habile » telle que la méditation Ānāpānasati – consistant à observer nos sensations, nos perceptions, nos émotions, les objets de l'esprit, et l'esprit lui-même – pour amener graduellement à l'absence de ratiocination mentale met également en évidence leur vacuité. Il n'y a rien de magique à « lire entre les lignes », il s'agit d'être conscient des lignes de sorte à révéler le caractère amodal de l'espace incomposé entre leurs interstices…

D'ordinaire, nous voyons le froid et la couleur noire en tant que tels, alors qu'ils sont respectivement l'absence de chaleur et l'absence de longueur d'onde ! Plutôt que le mot « absence » qui tend à substantifier leur vacuité comme essence, parlons plutôt de « suspension » : la nuit comme la suspension du jour, le froid comme la suspension de la chaleur, un creux comme la suspension d'un relief. Il n'y a plus alors ni opposition, ni contraire, ni même de causalité : l'effet apparaît comme la suspension… de l'apparaître de sa cause !

A chaque instant cultiver la pleine conscience, cela veut dire qu'il n'y a aucune action que je ne puisse accomplir sans être pleinement conscient de son agir, comme de prendre des photos pendant une marche lente. Si un seul geste nous sort de la pleine conscience, ce n'est pas parce qu'il est disruptif par nature et que nous devrions l'éviter dans le cadre de notre « pratique » de sorte à ne pas venir perturber notre état d'esprit, mais bien plutôt… parce que nous n'exprimons pas véritablement notre nature profonde, vaste et subtile, à cet instant-là !

Le cadre de la pleine conscience est « sans cadre » ... en son cadre même !

Agir en pleine conscience à chaque instant, cela ne veut pas dire qu'il s'agit de viser un état dans lequel toutes nos actions, à l'instant présent, sont parfaitement alignées, comme d'être simultanément conscient de mon souffle « dans le même temps » où je suis simultanément conscient de l'action de mon corps en train de marcher à cet instant.

L'essentiel n'est pas d'être « conscient de tout », mais d'être pleinement réceptif à ce qui se produit à l'instant présent, « ici et maintenant », dans la conscience de son enchaînement au flux constant du changement…

DAV : Donner à voir le silence, Jérôme EDOU https://www.editions-tredaniel.com/donner-voir-le-silence-p-10415.html

PTA : Petit traité d'autolouange https://www.chroniquesociale.com/savoir-communiquer/1295-petit-traite-d-autolouange.html

SHBZ : Shōbōgenzō, La vraie Loi, Trésor de l'Œil, www.editions-sully.com/l-247-shobogenzo.html

IV. 88 L'insolitude du silence

Soudain le rebond

résonnant l'espace –

du vibrant écho

aussitôt lointain

se fond dans le silence –

de la vibration

à son extinction

fait résonner l'instant –

du filant éclat

disparaît le son

en bordure d'esprit –

au toucher du soi

de partout je suis

invisible silence –

présence vide

de toutes choses

embrassant l'étendue –

du corps éternel

Lobsang TAMCHEU

Eléments de réflexion

D'où vient le son du bol ?

Une question de logique, celle de l'origine des choses auquel le bouddhisme répond que tout est issu de causes et de conditions. Posée ainsi, l'interdépendance apparaît intrinsèque à la réalité. Or, « la forme est vide », le « relationnisme » n'est pas une essence ! Ce koan nous demande de nous interroger y compris sur la doctrine bouddhiste de l'interdépendance : la cause et l'effet est-il un principe ontologique ou la réalité une « simple formulation » de l'esprit ?

Soudain le son du bol !

Venant de nulle part,

tintant brusquement,

disparaissant sans aller nulle part,

et pourtant résonnant ici et maintenant !

Lorsqu'on enlève le verbe, la perspective change. Le son du bol ne commet aucune action par lui-même.

Tel un rêve, le son du bol !

Le sujet en moins, c'est encore plus édifiant. A-t-on l'idée de se demander « d'où vient l'espace qui emplit le bol ? ». L'espace est là, partout. C'est un donné a priori de l'expérience dit Kant. Toutefois, la question n'est pas de savoir « d'où vient l'espace ? », mais pourquoi voyons-nous l'espace comme étant à la fois contenu dans le bol et le contenant ainsi que toutes choses simultanément ?

Soudain le silence emplit l'espace…

Le silence ne peut pas s'entendre, pas plus que l'absence de bruit. Or, lorsque tout bruit cesse, il nous semble bien « entendre le silence » ! L'absence de son ne vient de nulle part, ne va nulle part, et n'occupe aucun espace, lequel n'est qu'un mot. D'où vient alors ce « vide sonore » qui remplit ce « vide d'étendue » ? De la perception modale d'un vide amodal ! A l'instar, toute chose est vide d'existence intrinsèque.

Soudain dans le silence profond…

le son du silence !

Il est possible de l'entendre n'importe où, dissimulé sous les bruits du quotidien, mais moins l'environnement est bruyant, plus il est ressort... Dans le désert, lorsque le vent tombe et que tout se dépose dans le silence de l'immobilité de l'instant, en pleine présence à l'écoute, sourdre ce qui ressemble à un son, à une sorte d'acouphène, de sifflement presque inaudible. Quel est ce « son du silence » ? S'agit-il du « son de la création », du AUM primordial hindou, dont la perception serait le signe d'un degré de « discernement avancé » sur le chemin ou s'explique-t-il d'une manière plus prosaïque ?

Selon le principe du « rasoir d'Occam », l'explication la plus simple est souvent la plus proche de la vérité : plutôt que le bruit du « fond diffus cosmologique » du Big Bang de 15 MHz alors que l'oreille humaine perçoit les fréquences entre 20 et 20 000 hertz, il s'agirait plus vraisemblablement du… bruit du fonctionnement de notre propre système nerveux produisant un « effet de larsen » (« sifflement de rétroaction »).

Le silence total est impossible. Même l'environnement le mieux isolé au monde – les chambres anéchoïques – n'est pas exempt des bruits provenant… de notre propre corps! En immersion dans un caisson « d'isolation sensorielle », il est possible d'entendre chaque battement de cœur au point que le corps entier vibre à l'unisson… Quelle que soit l'origine du « son du silence », le Bouddha nous a averti que la plupart de nos perceptions sont fausses, ce qui sous-entend que… postuler leur origine modale (leur existence en tant que telle) est erroné. Mais si l'expérience ne prouve pas la réalité de son objet, d'où vient alors que nous en éprouvons les modalités ?

La solitude est un état singulier. Non pas le « sentiment de solitude » instillé par la « saisie du soi » en comparaison des autres, non pas le fait de « vivre seul » en totale autarcie sans aucun contact ni échange avec la société. Ce dont il s'agit ici, c'est de la « véritable solitude » qui n'est pas un vide mais un état de plénitude intérieure, lequel éclaire la « présence réelle à soi au-delà de soi-même » (amodale au-delà du modal) en révélant l'intuition de la vacuité de cette présence même !

Dans ses profondeurs, le désert est complètement ouvert sur lui-même, de sorte qu'il n'y a pas de « coin » dans le désert. Chaque endroit du désert est le désert tout entier ! Même distant d'une centaine de mètres de vos voisins et sans repère quant à leur position, sans voir personne pendant des heures voire des jours, vous n'avez pas l'impression d'être « totalement seul ». Ce n'est pas que vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un... L'isolement et le silence ne vous coupent pas des autres, bien au contraire la solitude vous fait éprouver toute présence plus intensément encore !

Dans toutes les traditions spirituelles, il y a cette recherche de la « véritable solitude ». Le monologue mental (plus encore que les palabres) est la plus grande source de distraction de la pleine conscience. Il est toutefois parfaitement possible d'établir une relation dans le « partage du cœur », sur la base d'une écoute sans jugement ni voix intérieure ! Entrer dans une « retraite d'ermite » a une vocation plus profonde. Il ne s'agit pas de s'isoler de l'extérieur mais de se reconnecter à l'intérieur en s'éloignant de tout ce qui fait obstacle à l'intuition profonde de notre intériorité. Une intuition qui nous révèle de manière très subtile la nature véritable de « la réalité de l'autre », en regard de la perception intuitive de notre véritable nature…

Lorsque l'espace est délimité par des murs, des portes et des fenêtres, que nous nous entourons d'une multitude de choses diverses comme pour remplir un manque, et recherchons la compagnie d'autrui pour nous « sentir moins seul », le point de vue paraît rassurant, et semble parfaitement naturel, mais en fait, il dissimule notre « vrai visage ». Dans le désert, le silence et la solitude, il n'y a plus aucun obstacle entre l'espace intérieur et extérieur, plus de repère pour me situer de mon propre « point de vue », plus rien pour m'affirmer « moi » et m'éviter de me diluer dans le vide…

Un vide qui n'a pas de fond, car ce « point de vue situé » sous lequel je me reconnais comme étant « moi au-delà du moi » me définit également en regard des autres et du monde. En termes de référentiel, le sentiment d'être conscient de « ce que cela fait d'être moi-même » s'appuie sur la base de l'agrégat du corps. Je vois le monde autour de ce corps qui m'apparaît comme le fait naturel « d'être le mien » … au travers de la vue implicite qu'il constitue l'axe du « point de vue situé » sous lequel j'ai conscience de ma propre existence. L'impression d'être unique en tant que « moi » semble venir de là. Or pour l'autre, c'est exactement la même chose !

Dans un référentiel relativiste, un point de l'espace-temps ne peut être occupé que par un seul corps à la fois, ce qui nous confère à chacun le sentiment intrinsèque de notre « existence propre ». Ce principe de localité n'a pas cours au niveau quantique où une particule non mesurée peut se trouver statistiquement à plusieurs endroits en même temps. Toutefois, la « non-localité » n'est pas un état en tant que tel, mais désigne le caractère non assertif de la nature ultime des phénomènes. Le concept d'être et de non-être n'a pas cours en mécanique quantique... et nul part ailleurs !

L'élément clé pour comprendre la vacuité de la nature de tous les phénomènes (y compris de l'esprit) est que ce « référentiel relativiste » dans lequel nous évoluons et pensons conditionnel de la phénoménologie de notre « expérience consciente » – ce que cela fait d'éprouver le « point de vue incarné » de la conscience à la première personne – est lui-même… vide de réalité propre ! Autrement dit, tant que nous croyons en l'existence réifiée de l'espace et du temps en tant que tels, nous maintenons l'illusion de la conscience de soi comme l'expression d'un « soi ontologique » existant de par lui-même indépendamment.

« Tous les phénomènes ne sont autres que notre propre perception naturelle

comme un reflet dans un miroir », Padmasambhava.

Si en mon for intérieur l'impression de « ce que cela fait » d'être conscient de moi-même est identique pour tout être conscient, qu'est-ce qui différencie la conscience que chacun à de soi-même qui justifie la notion « d'altérité » ?

Ultimement, en termes de nature, rien ! Relativement, en termes de vécu, les modalités de l'expérience lesquelles ne sont pas le fait d'une réalité extérieure à l'esprit mais celles de notre propre perception conditionnée… par le karman, autrement dit forgées dans leur singularité… par le « point de vue situé » à la première personne.

L'impression de ce que cela fait d'être conscient étant identique pour tous par-delà la différence du « point de vue situé » de chacun, de facto le meilleur vecteur de la connaissance de la conscience d'autrui passe par l'incarnation de la conscience… de notre propre « point de vue situé » ! Lorsque le regard contacte profondément le regard, embrasse totalement sa nature profonde et vaste du non-soi, il joint sans discontinuité à travers son intuition subtile « le regard de l'autre », et par extension le regard de tous les autres, dans la vacuité de notre identité naturelle.

IV.89 L'expérience du vide est celle de la forme

Soudain la plume

à l'encre du geste –

bue par le papier

courbe l'espace

sous un respire léger –

absorbant le temps

les sens en pointe

au finistère des doigts –

infime écho

sur des embruns noirs

des vagues s'envolent –

libre horizon

du blanc océan

à l'ocre des dunes –

formées par le vent

main et trait oubliés

l'esprit se déverse –

dans l'infini

Lobsang TAMCHEU

Eléments de réflexion

Les méharistes passent à côté, les nomades eux-mêmes l'ignorent : ce n'est pas en traversant le désert que l'on est traversé par le désert. Ce n'est pas par l'expérience de conditions de vie difficiles qui mettent le corps et l'esprit à rude épreuve (de la soif, du vent de sable, de la peur, du doute…) en quoi cette « traversée » consiste. C'est le premier « contact » avec le désert, le premier regard plongé dans l'infinitude au travers de laquelle l'infinitude intérieure se révèle… « sans contact » !

Au moment du geste en pleine conscience de poser une tasse, lorsque la tasse entre subrepticement en contact avec la table, sans que la douce fermeté de la main ne se relâche, à cet instant de suspension du temps, la conscience et son objet se fondent l'un dans l'autre, la main et la table semblant flotter sans support dans l'espace vide… Sensation du « contact sans contact » (de la tasse avec la table, de la main avec la tasse, et du monde autour, tout entier...), la modalité sensorielle de la pleine conscience de l'expérience se réduit à l'événement du seul « toucher sans toucher »…

Faites-en l'expérience avec différents objets. Fermez les yeux, ralentissez votre respiration, rapprochez très lentement vos mains de la table, très lentement, presque millimètre par millimètre, en marquant des pauses... Vos mouvements doivent être si lents qu'à un moment, lui-même indicible, tout se confond dans sa conscience : le geste, sa suspension, le contact… Vous ne sentez pas le contact, vous le deviner, quelques millièmes de seconde… après qu'il se soit produit ! Cette pratique vous donne « l'intuition » de ce qui se passe dans votre cerveau, dans ce moment de décalage entre la sensation et la conscience de sa perception…

« Il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous

dont nous ne nous apercevons pas ;

parce qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part. »

Nous n'avons pas conscience de chacune de ces perceptions sensibles.

Ce que Leibniz nomme "aperception"

– perception consciente se percevant elle-même –

implique une mise en forme des données brutes de la sensibilité,

qui occulte toute une partie de sensation qui nous parviennent

à un niveau infra ou préconscient » MAJ.

Il nous est impossible de percevoir individuellement le bruit de chaque grain de sable qui s'entrechoque avec d'autres. En descendant les « dunes chantantes », nous prenons seulement « conscience de la perception » de leur ensemble sous la forme de ce que le cerveau interprète et nous en donne la représentation comme le « chant des dunes ». « Notre conscience est structurée de telle manière qu'elle perçoit des objets. "Tout objet est soumis aux conditions nécessaires de l'unité synthétique du divers de l'intuition dans une expérience possible", Kant. Sans cette "unité synthétique", aucune expérience ne serait possible. [Selon Kant] L'expérience "pure" est impossible » MAJ.

Plus le stimulus est minimal, plus il se rapproche du « seuil de l'aperception », et plus la conscience que nous avons de ce « contact » s'apparente à l'intuition d'une sensation. Il ne s'agit pas d'inférer que l'intuition est « immatérielle », reflet d'une « propriété » de la conscience – dont l'ipséité serait un argument en faveur de l'êtreté (sa substantialité intrinsèque) –, mais de suggérer ici que l'intuition pourrait représenter « l'esquisse d'une perception » (si volatile qu'elle interroge même sur sa réalité) précédant un « objet de conscience », tout se passant dans l'esprit...

Le réel ce n'est pas une étendue en soi, au sein de laquelle l'esprit en-soi évolue sous l'incarnation d'un corps sensible interagissant avec la substance propre de ce monde. Le réel, c'est un événement entre des « objets de l'esprit » et l'esprit qui ne sont pas existants substantiellement de leur propre côté. Leurs aspects, caractéristiques et modalités, constituent l'ensemble de tout « ce qu'il y a » à l'instant de leur perception… dont la réalité elle-même est dépourvue d'existence intrinsèque.

L'expérience du monde réel est l'expérience de la réalité de la conscience et tout est vide d'existence réelle. Il ne fait pas sens de poser la question de la réalité de « l'être », du sol, du corps et de leur contact, avant que le pied ne se pose sur le sol ! L'événement de la « réalité » du sol n'existe qu'au moment de « l'événement de la réalité » du contact du pied avec le sol, la « réalité » du pied n'existant qu'au moment de l'événement de l'attention portée à la sensation du contact du pied avec le sol, et lui-même à la « réalité de l'événement » de son aperception…

Événement extrêmement fugace, comme écrire à la surface de l'eau ou marcher dans l'obscurité une bougie à la main où, pas à pas, la lumière vacillante de la flamme met en évidence une réalité évanescente à la silhouette dansante, à l'esquisse d'un lieu aux contours fluctuants, dont le mirage s'évanouit un pas plus loin...

« N'étaient les objets de laque dans l'espace ombreux,

ce monde de rêve à l'incertaine clarté

que sécrètent chandelles ou lampes à huile,

ce battement du pouls de la nuit que sont les clignotements de la flamme,

perdraient à coup sûr une bonne part de leur fascination » EL.

L'on pourrait avancer que l'intuition précède l'événement de la conscience d'un objet en tant qu'elle serait « l'expression propre » de l'esprit en action. Mais, la nature de l'esprit est « purement amodale » au-delà de l'assertion même de cette description ! La lumière se déplace si vite que l'œil ne peut voir chaque instant infinitésimal où elle frappe le miroir et y forme, à sa vitesse relative, l'image du reflet d'un objet. Cela n'exclut cependant pas la réflexion du champ de l'événementialité. Comme les objets de l'esprit, leur intuition est constitutive d'un événement de l'esprit sans que l'on puisse trouver de « projecteur de l'esprit » causal de son événement, c.à.d. dont la réalité propre serait distincte de cet événement, lequel inclut l'existence simultanée... de l'esprit et de son objet en leur monstration phénoménale !

Bien que l'œil ne se voit pas lui-même dans son propre champ visuel, la manière dont les formes y apparaissent et les caractéristiques qu'elles revêtent nous renseignent sur l'optique de l'œil, c.à.d. sur comment procède sa mécanique pour former des images. A contrario, la réalité phénoménale comme « événement », bien que relativiste de par son caractère modal, ne permet pas de nous renseigner quant à la nature de l'esprit puisque amodale – l'esprit participant par ailleurs de son événement sans quoi il nous serait impossible d'en avoir conscience ! –. Pour autant, ses modalités sensorielles, c.à.d. la forme sous laquelle nous en faisons « l'expérience de la matérialité », nous éclaire de par leur conditionnalité en tant qu'elles sont ce sur quoi nous fondons notre croyance dans la réalité substantielle des choses et dans l'être qui les vit…

L'information qu'elles nous livrent, c'est celui d'une expérience vécue à la première personne en tant qu'événement d'un « point de vue situé », celui-ci étant à la fois la cause du karman, son action et le résultat de ses effets – autrement dit la forme sous laquelle s'exprime « l'événement de son propre événement » c.à.d. le moi –, tout en étant également... l'événement de sa propre monstration comme conscience au-delà du moi. Car l'impression de « ce que cela fait » d'être conscient est une expérience personnelle indissociable du sentiment de l'êtreté (y compris dans les états non duels où le sentiment d'un Soi entitaire est à son paroxysme).

Et pourtant, il n'y a rien dans la nature vide de forme de ce que nous appelons la « conscience » ou « l'esprit », qui dans l'événement de la forme du vide puisse en soutenir l'assertion ! Plus je sonde la subjectivité de ce « je » sous le nom duquel je me désigne et moins j'y trouve de centre, de périphérie, ou quoi que ce soit qui puisse justifier de mon caractère personnel…

La conscience s'éclaire de son aperception… à son propre « événement » ! Que l'impression de ce que cela fait d'être conscient de soi puisse être « originelle d'elle-même », la singularité d'un tel événement ne peut se comprendre sous le mode de pensée linéaire. Elle implique de s'abstraire de l'idée d'une ontologie de « l'être », et y compris… de la « cause et de l'effet » ! Puisque la forme est vide de nature propre – « libre d'assertion » quant à sa réalité et à son irréalité –, le contact de la conscience à elle-même est un « effet de perspective » sans réalité propre. Autrement dit, l'événement du contact n'a pas lieu !

A l'instant présent, il a seulement la monstration d'un événement qui se manifeste sous la perspective duelle du sujet et de son objet dont la localité et la temporalité reflètent l'expression corrélée d'un cadre de référence extérieur, comme si le sujet et son objet existaient « en-soi » dans ce référentiel qui lui-même existait « en tant que tel ». Cette vue, qui est à la base de notre expérience sensible (sous les modalités sensorielles du « point de vue situé » à la première personne), est l'aspect relatif du propre « contact sans contact » de la monstration à elle-même, laquelle apparaît sous cet « effet de perspective » à la fois comme monde, corps et esprit distinct. Une seule nature, autant de formes qui toutes et toujours sont « vide du vide ».

Le doigt se rapproche lentement du déclencheur de l'appareil photo, si lentement que vous ne percevez pas son contact… Dans les profondeurs de cette boite noire, la technologie est si pointue, le mécanisme si discret, si rapide et si volatile, que vous ne sentez pas le moment où la photo se forme, vous avez seulement l'intuition d'avoir appuyé, l'intuition qu'une photo a été prise, l'intuition d'en avoir l'intuition…

EL : Éloge de l'ombre, Junichirô Tanizaki https://www.babelio.com/livres/Tanizaki-loge-de-lombre/1089576

MAJ : Comment notre cerveau "se met à jour" toutes les quinze secondes https://www.philomag.com/articles/comment-notre-cerveau-se-met-jour-toutes-les-quinze-secondes